| 年代 | 收入/贯 | 支出/贯 |

| 真宗天禧五年(1021) | 15085万余 | 12677万余 |

| 仁宗皇祜元年(1049) | 12625万余 | “所出无余” |

| 英宗治平二年(1065) | 11613万余 | 13186万余 |

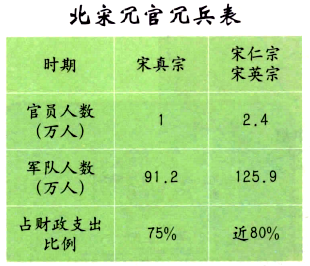

| A.北宋时财政入不敷出,导致积贫 |

| B.“三冗”、“两积”引起社会危机 |

| C.养兵、养官巨额费用是国库空虚的主要原因 |

| D.对外战争耗费及高额赔款是财政危机主要因素 |

| A.重文轻武政策 | B.重武轻文政策 | C.从军死伤几率大 | D.从军收入低 |

材料一 (司马光)言青苗之弊曰:“平民举钱出息,尚能蚕食下户,况县官督责之威乎!”惠卿曰:“青苗法,愿则与之,不愿固不强。”光曰:“愚民知取债之利,不知还债之害,非独县官不强,富民亦不强也。”……帝曰:“陕西行之已久,民不以为病。”光曰:“臣陕西人也,见其病,未见其利。”

——《续资治通鉴长编》

材料二 盖免役之法……则使之家至户到,均平如一,举天下之役,人人用募,释天下之农,归于畎亩。苟不得其人而行,则五等必不平,而募役必不均矣。……得其人缓而谋之,则为大利;非其人急而成之、则为大害。故免役之法成,则农时不夺,而民力均矣。

——《临川先生文集》

材料三 臣(司马光)向曾上言:“……敛免役钱,宽富而困贫,以养浮浪之人,使农民失业;穷愁无告……此皆所害者大,所及者众,先宜变更。”

——《续通鉴长编》

材料四 (苏轼)自唐至今,以诗赋为名臣不可胜数,何负于天下,而必欲废之?(王安石)今人才乏少,且其学术不一,……朝廷欲有所为,异论纷然,莫肯承听,此盖朝廷不能一道德故也。故一道德,则修学校,欲修学校,则贡举法不可不变。……今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此乃科法败坏人才。(司马光)神宗罢赋、诗及诸科,专用经、义、论、策,此乃复先王令典,百世不易之法。但安石以一家私学,欲盖掩先儒,令天下学官讲解。及科场程式,同己者取,异己者黜。

——【元】马端临《文献通考》卷三十一

(1)在材料一中,司马光认为“青苗法”在实施过程中有什么问题?他指出这些问题的目的是什么?

(2)材料二与材料三争论的是什么问题?各自观点的理由是什么?两者所谈问题的根本目的有无区别?为什么?

(3)据材料四并结合所学知识,苏轼、王安石、司马光对科举考试内容分别提出了怎样的主张?结合所学知识,材料中司马光所说“以一家私学,欲盖掩先儒”指的是什么?王安石兴学校、变科举的主要目的是什么?

(1)看一看从上面的材料看,王安石变法时北宋面临怎样的困境?

(2)想一想王安石变法为何“因时而为”,却又“备受争议”?

问题导引:两宋与北方少数民族的关系如何?导致这种局面的原因有哪些?

6 . 时人描述王安石变法开始后的情景说:

今介甫为政,尽变更祖宗旧法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毁之,弃者取之,矻矻焉穷日力,继之以夜,而不得息。使上至朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士,史,兵,农,工,商,僧,道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。

——司马光《传家集》卷60《与王介甫书》

二三年间,开阖动摇,举天地之内,无一民一物得安其所者......数十百事交举并作,欲以岁月变化天下。

——刘挚《忠肃集》卷3《论助役法分析第二疏》

上述言论出自变法反对派之口,或有夸大之处,但是否也反映了变法的某些缺陷?

7 . 南宋学者陈亮、叶适对北宋初期加强专制集权的措施进行了批评,他们说:

今内外上下,一事之小,一罪之微,皆先有法以待之。极一世之人志虑之所周浃(jiā),忽得一智,自以为甚奇,而法固已备之矣。是法之密也。虽然,人之才不获尽,人之志不获伸,昏然俯首一听于法度,而事功日隳(huī),风俗日坏,贫民愈无告,奸人愈得志。

——《水心别集》卷10《实谋》

唐失其道,化内陆为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者。

——叶适《水心别集》卷14《纲纪二》

结合所学知识,谈谈你对上述材料的理解,分析宋初加强中央集权措施的利弊得失。

材料 宋朝历十八帝三百二十年,宰相官名前后五变:同平章事,左、右仆射,太宰、少宰,左、右仆射,左、右丞。宋代官制前承隋唐、后启明清,内容复杂,名实分离,是历代官僚机构设置最为复杂的一朝,也是文官制度高度发达的一朝。特殊的职官分离现象在宋代官僚制度中尤为明显。在科举制度进一步完善的同时,武将也受到了前所未有的抑制。由于宋代地方各级组织互相牵制,尤其路一级组织事权分散、区划交叉、中心分离,没有单一的权力圈和单一的权力中心,也就失去了割据一方的地理基础。同时,宋代行政区划是中央官员的分治区域,而不是地方官员的分治区域,路、州、县的官员由中央官员担任,就削弱了地方分权的人事基础。

——摘编自周振鹤《中国历史政治地理十六讲》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代文官制度高度发达的主要因素。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价宋代文官制度。