名校

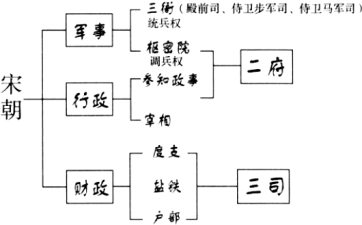

1 . 如图为北宋“二府三司”制度的结构框架图。这一制度的设立,反映了( )

| A.君权对相权的制约 | B.专制皇权受到削弱 |

| C.宰相职权范围扩大 | D.中央加强控制地方 |

您最近一年使用:0次

2022-10-28更新

|

322次组卷

|

4卷引用:四川省泸州市泸县第五中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

名校

2 . 北宋规定,枢密院和三衙分别掌握调兵权和统兵权,地方上的将领要受到枢密院和三衙的双重领导;战时,军队由枢密院调发,朝廷通过三衙临时调派将领统率,给以都部署、招讨使等头衔;战毕,则兵回原属地,将领回原来岗位。这些规定( )

| A.开创了分权制衡的先例 | B.适应了皇权专制的要求 |

| C.实现了兵农合一的目的 | D.落实了崇文抑武的政策 |

您最近一年使用:0次

2024-01-11更新

|

273次组卷

|

5卷引用:四川省宜宾市第四中学校2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

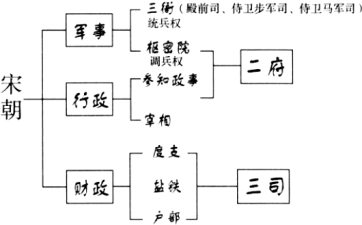

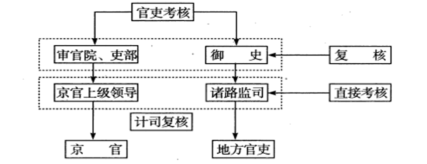

3 . 下图反映了宋代( )

| A.层层考核杜绝徇私舞弊 | B.分化事权导致机构臃肿 |

| C.兼顾集权与考核的实效 | D.高度专制造成政风因循 |

您最近一年使用:0次

2023-08-17更新

|

273次组卷

|

5卷引用:四川省绵阳市南山中学实验学校2023届高三冲刺文综历史试题(二)

4 . “这些官,在宋代又称监司官,每一路共有四个监司官,普通称为帅、漕、宪、仓。‘帅’是安抚使,‘漕’是转运使,‘宪’是提刑按察使,‘仓’是提举常平使。这四个是中央派地方来监临指挥地方的。此四司中,以漕使,即转运使为最重要。地方财政,都在他手,他须把地方全部财富转运到中央去。”可见,宋代监司官( )

| A.等级最高的是“漕” | B.从不同方面对各州进行监控节制 |

| C.是中央行政机构 | D.确保了各州赋税全部上缴到朝廷 |

您最近一年使用:0次

2023-11-06更新

|

327次组卷

|

4卷引用:四川省成都市龙泉驿区东竞高级中学2023-2024学年高一12月月考历史试题

名校

5 . 据统计,两宋三百年间,通过科举录取进士人数超过10万人,布衣出身的占50%以上。朝廷的一至三品官中,来自布衣者约占53.67%,北宋末高达64.44%。这反映出宋代科举制

| A.促进了社会阶层的流动 | B.导致了文化重心南移 |

| C.造成官僚机构急剧膨胀 | D.成为选官的唯一途径 |

您最近一年使用:0次

2021-03-05更新

|

948次组卷

|

25卷引用:四川省凉山州2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题(A卷)

四川省凉山州2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题(A卷)山东省德州市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题山东省德州市夏津第一中学2020-2021学年高一2月月考历史试题安徽省合肥市合肥艺术中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题2021-2022学年高一中外历史纲要上册尖子生同步培优题典(统编版)-第9课两宋的政治军事重庆市西北狼教育联盟2021-2022学年高二上学期开学考试历史试题重庆市缙云教育联盟2021-2022学年高二9月月考历史试题吉林省白城市第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题广东省佛山市顺德区第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题河北省保定市定州市2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题江苏省扬州市高邮市2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题2021-2022学年高二历史上学期期末考点大串讲(选择性必修1)-专题02官员的选拔与管理(专题测试)陕西省咸阳市泾阳县2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题河北省保定市顺平县中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题青海省西宁北外附属新华联外国语高级中学2023届高三上学期开学考试历史试题课时6辽宋夏金元的政权及统治-纲要上-2023届湖南省高三统编版历史一轮复习学案甘肃省甘南州卓尼县柳林中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题陕西省榆林市第十中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题重庆市万州赛德中学2022-2023学年高一11月月考历史试题江苏省普通高中2022-2023学年高二下学期学业水平测试卷选择题专项训练(一)河北省保定市唐县第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题三年(2021-2023)学考真题分类汇编之第9课两宋的政治和军事重庆市云阳盘石中学校2023-2024学年高一上学期11月质量检测历史试题河北省涿州市第三中学2023-2024学年高一10月月考历史试题河南省TOP二十名校2024届高三下学期一模历史试题变式练习中国古代史

6 . 宋神宗置提举常平司,掌常平、义仓、坊场(交易场所,政府抽税)水利之法、兼察官吏贤否,又置提举茶盐司,专掌茶盐事。据此可知,北宋( )

| A.开始建立常平仓制度 | B.地方机构彼此制约 |

| C.地方上依事务设官分权 | D.监察实现台谏合一 |

您最近一年使用:0次

2022-12-10更新

|

483次组卷

|

5卷引用:四川省眉山市仁寿县华达综合高中2022-2023学年高一上学期期末模拟考试历史试题

名校

7 . 阅读材料,回答问题。

(1)根据材料并结合所学知识,概括南宋“四十大邑”改革内容的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析南宋“四十大邑”改革的影响。

材料 在宋朝行政体制中,向有“州郡为本,县为末”的理念。北宋徽宗以后,县赋税负担沉重,士人多不愿出任县令之职。南宋与金对峙过程中,众将领兼领地方诸路财权,分割朝廷在地方的财利,逐渐形成地方财政分权的严峻局面。南宋绍兴六年(1136),宋高宗下诏选浙西十四县、浙东九县、江东八县、江西四县、福建四县和湖南一县,合称“四十大邑”。四十大邑的知县多由政事堂直接任命,并给予其州通判的待遇。以此为契机,政府明文规定“不任县令不除(担任)监察御史”“初改(提升)官人必作令(县令),谓之须入”,并禁止在县一级增税。此后,县级行政逐步作为南宋官僚群体施展抱负的晋阶之地。秦汉以来以郡为地方行政中心的状况逐渐改变。

——据吴业国《南宋“四十大邑”考论》

(1)根据材料并结合所学知识,概括南宋“四十大邑”改革内容的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析南宋“四十大邑”改革的影响。

您最近一年使用:0次

2023-03-23更新

|

279次组卷

|

3卷引用:四川省成都市2023届高三二模历史试题

名校

8 . 宋太祖说:“朕今用儒臣干事者百余人,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣十之一也。”符合这一理念的施政方针是( )

| A.与民休息 | B.守外虚内 | C.无为而治 | D.崇文抑武 |

您最近一年使用:0次

2023-10-17更新

|

222次组卷

|

10卷引用:四川省眉山冠城七中实验学校2023-2024学年高一上学期期中历史试题

四川省眉山冠城七中实验学校2023-2024学年高一上学期期中历史试题山东省德州市夏津第一中学2023-2024学年高一10月月考历史试题辽宁省沈阳市辽宁省实验中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题山西省大同市第三中学校2023-2024学年高一上学期期中历史试题陕西省西安市周至县第六中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题江苏省南京市第九中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题广东省普宁市勤建学校2023-2024学年高一上学期期中历史试题广东省珠海市金砖四校2023-2024学年高一上学期期中历史试题陕西省西安市西咸新区泾河新城第一中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题陕西省西咸新区泾河新城第一中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题

9 . 宋人陈亮认为:“艺祖皇帝(即宋太祖赵匡胤)用天下之士人,以易武臣之任事者,故本朝以儒立国。”这体现出宋初的治国方针为( )

| A.崇文抑武,以文治国 | B.休养生息,无为而治 |

| C.削弱地方,分化事权 | D.强干弱枝,守内虚外 |

您最近一年使用:0次

2023-12-21更新

|

204次组卷

|

2卷引用:四川省成都市蓉城名校联盟2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

10 . 与内地武人节度使不同,边将权力极大。如宋太祖派遣士兵前往郭进(某边将)驻地时,总不忘警告他们:“汝辈当谨奉法,我犹赦汝,郭进杀汝矣”。这反映了宋初

| A.崇文抑武并未施行 | B.中央集权严重削弱 |

| C.武将尚有政治空间 | D.武人干政目无法纪 |

您最近一年使用:0次

2021-04-21更新

|

737次组卷

|

8卷引用:四川省绵阳市2021届高三三模文综历史试题

四川省绵阳市2021届高三三模文综历史试题四川省成都外国语学校2023-2024学年高一12月月考历史试题黑龙江省大庆铁人中学2021届高三一模历史试题(已下线)【考点练】2022届高三历史大数据精选试题重组模拟卷(全国通用)-卷09宋元时期的政治统治2022年高考历史一轮复习专题检测卷(新教材新高考)-专题03辽宋夏金民族政权并立与元的统一河南省顶尖名校2022届高三二模历史试题(已下线)专题04宋元时期的政治、经济和文化-备战2023年高考历史母题题源解密(全国通用)江苏省连云港市灌南县第二中学2024届高三8月月考历史试题