| A.宋代没能消除藩镇割据的危害 | B.宋因强化中央集权而导致积贫积弱 |

| C.宋代中央政府软弱无力 | D.宋频繁地发动对外战争 |

| A.秦朝 | B.唐朝 | C.宋朝 | D.元朝 |

材料 宋代的“祖宗之法”,不是由固定条款构成的成文法典,而是一组动态累积汇聚而成的综合体:其中既包括治理国家的基本方略,也包括统治者应该循守的治事态度;既包括贯彻制衡精神的政策措施,也包括不同层次的具体章程。其原则,其实质,正如宋太宗即位诏书所说,可以概括为“事为之防,曲为之制”。或许可以说,宋代立国的基本精神,正是“防弊之政”。其设范立制的立足点,在于防止前车之鉴的复现。

——摘自邓小南《宋代“祖宗之法”治国得失考》

结合材料与所学知识,围绕“宋代的祖宗之法”,从材料中提取一个观点,并加以说明。(观点明确,史论结合,论证全面)

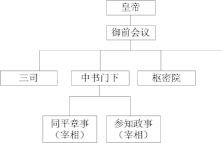

材料一 宋神宗曾说:“法出于道。人能体道,则立法足以尽事;立法不足以尽事,非事不可以立法也,盖立法者未善耳。”宋代的“祖宗之法”作为根本性的治国原则,本着“事为之防,曲为之制,纪律己定,物有其常”的精神,在行政管理上充分运用了制衡原则,中书门下、枢密院与三司各自行使独立职权,突出了国家政务的核心内容,职权与事权明确集中,官员的专业化程度较高。同时,“祖宗之法”也有深刻的负面影响,北宋中后期的党争问题、强敌当前收武将兵权的问题等,无不与宋代遵循“祖宗之法”的立国之策有密切联系。

——摘编自《中华文明史》

材料二 中国历史上,帝王的“共理”“共治”,本质是通过士大夫、借士大夫的能力来治理天下。政治的主导权掌握在帝王手中,朝政的走势在很大程度上取决于君主个人的好恶,这种状况在11世纪前期的北宋发生了深刻转变。

宋代士人们在谈及国家的政治取向、制度原则时,秉持“从义而不从君,从道而不从父,使君不陷于非义,父不入于非道。君有不义,不从也,而况于权臣乎!父有不义,不从也,而况于他人乎”的原则,认为“士之所宜学者,天下国家之用也”;士大夫以“公议”“天道”为旗帜,作为制约君主的力量,参与治理国家政事。宋太祖曾对臣僚说:“天下广大,卿等与朕共理。”皇帝必须与士大夫“共定国是”,成为君臣双方共同承认的原则——这是北宋政治史上一项具有突破性的大原则。

——摘编自《中华文明史》

(1)根据材料一,概括宋代政治制度的特点。结合所学知识,说明它对宋政府加强中央集权的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代“皇帝必须与士大夫‘共定国是’”的原因。

| A.秦朝 | B.汉朝 | C.宋朝 | D.明朝 |

| A.避免独相专权局面出现 | B.增强中枢官僚机构力量 |

| C.提高中央政府决策效能 | D.充分发挥宰相辅政功能 |

| A.弱化了专制主义中央集权 | B.凌驾于皇权之上 |

| C.在一定程度上限制了君权 | D.实现了权力制衡 |

| A.开放宽容的政治环境 | B.节度使制度的废除 |

| C.地方割据基础被铲除 | D.实行重文轻武政策 |

| A.汉代 | B.唐代 | C.宋代 | D.元代 |

| A.强化了官员参政议政职能 | B.体现了权力的相对制约 |

| C.导致了宰相权力日益下降 | D.制约了皇帝最终决策权 |