材料一 迨至明成祖时代,中国内部已经稳定。对明朝北疆形成较大威胁的“北元”,经过明军的多次打击,大都逃往北疆深处,已经不能形成大规模的威胁。明朝若想有所作为,向南海进军的时代已经到来。明成祖朱棣上台后,结束内战,立刻恢复积极进取的海洋策略。朱棣的海洋政策比朱元璋更积极,朱元璋不过是想取得周边诸国的承认,建立有来有往的朝贡关系。而朱棣的目标,则更为远大。

——摘编自徐晓望《论郑和下西洋与明朝构建大同世界的梦想》

材料二 糖从中东和地中海东岸传到了欧洲,而哥伦布又将糖带到了新大陆,巴西和加勒比海地区的气候非常适合种植甘蔗,于是欧洲人就在这些地方开辟了种植园,用来种植甘蔗,以满足不断增长的对糖的需求。这种情况促使17世纪种植园经济的出现,种植园经济以单一经济作物的种植为主,这种体系也被称为单一作物生产制。不断发展的世界市场对糖的需求也不断增加,从而刺激了大西洋两岸的奴隶贸易的发展,以及以奴隶劳动力为基础的新世界种植园经济。

——摘编自[美]康拉德·菲利普·科塔克《简明文化人类学——人类之镜》

(1)根据材料一,结合所学知识,指出明朝初期政治措施,并对朱棣的“目标”作出合理推断及实现目标的做法进行阐述。(2)根据材料二,结合所学知识,任选一个或多个角度,自拟论题,阐述新航路开辟的影响。

材料一 元末明初,日本武士、商人、浪人到中国沿海武装走私、抢掠骚扰。为防止沿海反叛势力私通倭寇,洪武三年(1370年),明朝罢“太仓黄渡市舶司”;洪武四年(1371年),颁布“禁海令”;洪武七年(1374年),撤销了自唐朝起就存在的负责海外贸易的泉州、明州、广州市舶司。永乐年间,郑和下西洋,放开朝贡贸易,仍不准民间出海。而后随倭患海禁愈加严格。隆庆元年(1567年),宣布解除海禁,允许民间远贩东西二洋,开放福建漳州府月港,以月港为治所设立海澄县和督饷馆,负责管理私人海外贸易并征税,但仍禁止对日本贸易,私自前往以“通倭”罪处。隆庆开关使民间海外贸易获得合法地位,东南沿海海外贸易进入新时期。隆庆初,仅月港一地,“所贸金钱,岁无虑数十万,公私并赖”,成效明显。明朝产品诸如丝织品、瓷器、茶叶、铁器等广受世界欢迎,致白银大量流入中国。

——摘编自《闭关锁国》

材料二 1380年,明太祖朱元璋裁撤了中书省和丞相。为了维持国家机器的正常运转,设置了殿阁大学士,这些殿阁大学士只是“特侍左右,备顾问而已”,而且一般来说品级很低,只有五品。明成祖时选拔翰林院官员入职文渊阁,相当于皇帝的私人秘书,“内阁”真正出现;明宣宗时内阁拥有了票拟权。

根据规定,明朝的内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构,阁臣权力的大小、升降和票拟是否被采纳最终取决于皇帝。由于内阁大学士大都出身翰林,是皇帝的近臣,也是官僚集团中最接近皇帝的人。另外阁臣与皇帝和皇太子多有师保关系,往往加上三公三孤,投太子三师三少,又负责筵经日讲,这些都构成了与一般朝臣不同的特殊身份,他们对皇帝和皇太子的影响自然要多于其他大臣。到了明世宗嘉靖二十一年,权臣严嵩任武英殿大学士后,出现了专控朝政二十余年的状况,内阁的权力开始与设想有了差别。

——摘编自于江泰《明朝内阁对皇权的制约》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述明朝实行海禁政策的原因。概括明朝“隆庆元年”中国对外贸易政策的变化及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明代内阁的主要特点,并说明其政治影响。

材料一郑和船队所到之处,必遵从当地习惯。如到印度古里,成交时以拍掌为定,“自后价有贵贱,再不改悔”。到锡兰王居之城,得知该国“崇信释教,尊敬象牛”等情况后,遵其习俗。到爪哇国,了解到爪哇人“最喜中国青花瓷器……则用铜钱买易”。不仅如此,郑和团队还把各国的风土人情、山川道里以及当地居民的生产、生活等进行详细记载,并相继写成了《瀛涯胜览》《星槎胜览》和《西洋番国志》等著作,这为研究当时各国历史提供了珍贵史料。郑和下西洋,带动了亚非许多国家与明朝进行朝贡和贸易,永乐六年,浡泥(今印度尼西亚的加里曼丹岛北部文莱一带)国王携王后来朝;永乐九年,满剌加国王率540佘人来朝;甚至远在东非的木骨都束和不剌哇,在永乐十四年至二十一年,曾三次派遣使节来明朝朝贡等,所有这些来访都受到了明成祖的高规格款待。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二1930年,在福建长乐县城南山发现《天妃灵应之记》碑(注:天妃即妈祖)。该碑立于宣德六年(1431年),碑文记述了郑和奉命率领舟师出使西洋的情况。碑文摘要如下:

| 第一次 | 永乐三年,统领舟师,至古里(在今印度西南部)等国。时海寇陈祖义聚众三佛齐国(在今印尼苏门答腊),劫掠番商,亦来犯我舟师,即有神兵阴助,一鼓而殄灭之,至五年回。 |

| 第二次 | 永乐五年,统领舟师,往爪哇、古里、柯枝(在今印度西南部)暹罗(今泰国)等国。王各以珍宝、珍禽、异兽贡献,至七年回。 |

| 第三次 | 永乐七年,统领舟师,往前各国,道经锡兰山国,其主亚烈苦奈儿负固不恭,谋害舟师,赖神显应知觉,遂生擒其王,至九年归献,寻蒙恩宥,俾归本国。 |

| 第四次 | 永乐十一年,统领舟师,往忽鲁谟斯(在今伊朗东南)等国。其苏门答刺国(在今印度尼西亚苏门答腊),有伪王苏干刺寇侵本国,其王安奴里阿比丁遣使赴闾陈诉……生擒伪王,至十三年归献。 |

| 第五次 | 永乐十五年,统舟师往西域。……(各国)或遣王男,或遗王叔、王弟,贵捧金叶表文朝贡。 |

| 第六次 | 永乐十九年,统领舟师,遣忽鲁谟斯等国使臣久侍京师者,悉还本国,其各国王益修职贡,视前有加。 |

| 第七次 | 宣德六年,仍统舟师,往诸番国,开读赏赐。驻泊兹(长乐)港,等候朔风开洋。思昔数次,皆仗神明助佑之功,如是勒记于石。 |

(2)根据材料二,试对《天妃灵应之记》碑的历史价值作出说明。

材料一 《明史》是清代官修正史,自顺治二年(1645年)开始编纂到乾隆四年(1739年)最后定稿,历时94年。《明火》中关于郑和七下西洋的时间整理如下

| 次数 | 出发时间 | 返回时间 |

| 第一次 | 永乐三年(1405) | 永乐五年(1407) |

| 第二次 | 永乐六年(1408) | 永乐九年(1411) |

| 第三次 | 永乐十年(1412) | 永乐十三年(1415) |

| 第四次 | 永乐十四年(1416) | 永乐十七年(1419) |

| 第五次 | 永乐十九年(1421) | 永乐二十年(1422) |

| 第六次 | 永乐二十年(1422) | |

| 第七次 | 宣德五年(1430) |

材料二 1930年,在福建长乐县城南山发现《天妃灵应之记》碑(注:天妃即妈祖)。该碑立于宣德六年(1431年),碑文记述了郑和奉命率领舟师出使西洋的情况。碑文摘要如下

| 第一次 | 永乐三年,统领舟师,至古里(在今印度西南部)等国。时海寇陈祖义聚众三佛齐国(在今印尼苏门答腊),劫掠番商,亦来犯我舟师,即有神兵阴助,一鼓而殄灭之,至五年回。 |

| 第二次 | 永乐五年,统领舟师,往爪哇、古里、柯枝(在今印度西南部)暹罗(今泰国)等国。王各以珍宝、珍禽、异兽贡献,至七年回。 |

| 第三次 | 永乐七年,统领舟师,往前各国,道经锡兰山国,其主亚烈苦奈儿负固不恭,谋害舟师,赖神显应知觉,遂生擒其王,至九年归献,寻蒙恩宥,俾归本国。 |

| 第四次 | 永乐十一年,统领舟师,往忽鲁谟斯(在今伊朗东南)等国。其苏门答刺国(在今印度尼西亚苏门答腊),有伪王苏干刺寇侵本国,其王安奴里阿比丁遣使赴闾陈诉……生擒伪王,至十三年归献。 |

| 第五次 | 永乐十五年,统舟师往西域。……(各国)或遣王男,或遗王叔、王弟,贵捧金叶表文朝贡。 |

| 第六次 | 永乐十九年,统领舟师,遣忽鲁谟斯等国使臣久侍京师者,悉还本国,其各国王益修职贡,视前有加。 |

| 第七次 | 宣德六年,仍统舟师,往诸番国,开读赏赐。驻泊兹(长乐)港,等候朔风开洋。思昔数次,皆仗神明助佑之功,如是勒记于石。 |

(2)试对《天妃灵应之记》碑的历史价值作出说明。

材料一 明清之际300年,正是新的世界市场形成与发展之时。明清两朝推行朝贡贸易政策,朝廷对朝贡有严格的规定。明朝规定海外贡使来华的贸易活动必须在政府的控制下进行,不允许私自交易。1757年,清廷将过去对西方商人的多口通商改为一口通商。这种朝贡贸易关系从16世纪起开始不断受到西方殖民势力的挤压,处于衰落之中。明中后期开海贸易后,中国商人出海贸易面临着与西方殖民商人的竞争。明清政府对出海贸易的中国商民规定种种限制,削弱了中国商人的竞争力和防卫能力。当中国商民在海外道受迫害和屠杀时,明清政府漠不关心。这严重助长了西方殖民者的气焰,等于是把世界市场的主动权拱手交给西方殖民势力,导致中国在世界贸易格局中地位的衰落。

材料二 随着哥伦布远航美洲,印度洋、太平洋这些远离欧洲人的水域到16世纪成了欧洲人从事殖民和贸易活动的舞台。中国和欧洲是新的世界贸易的两个终端,由这个时代两条最主要的商业航线连接着。绕好望角而来的葡萄牙人在16世纪初到达中国,西方国家与中国贸易多经好望角跨越印度洋从西而来。经南美跨越太平洋而来的西班牙人也接踵而至,开通了太平洋丝绸之路。西班牙政府每年都派遣大帆船,来往于墨西哥与菲律宾马尼拉之间。西班牙从美洲掠夺到大银,用来交换中国丰富的商品,丝绸、瓷器、茶叶等源源不断地流入西方。太平洋丝绸之路的贸易利润惊人,但却控制在西班牙人手中。18世纪末19世纪初,在自由贸易的世界大潮的冲击下,以垄断为特色的马尼拉大帆船贸易的地位急剧下降。

——以上材料均摘编自张顺洪等《明清时代的中国与世界》

(1)根据材料,概括明清政府对新的海上贸易的反应。

(2)根据材料并结合所学知识,简述新航路开辟后世界贸易格局的演变。

材料一:郑和西航始于永乐三年(1405年),止于宣德八年(1433年),共十次,历时20多年、最远到达红海海口和北非东岸,并且越过了赤道。郑和能够进行如此大规模的远航,原因有以下数点:宋元以来海上交通与海外贸易大为发展,海船建造技术与航海技术大为提高,海外地理知识日渐丰富;明朝经济经过洪武年间的恢复和发展,到永乐年间已进入极盛,为海外航行创造了物质条件;明太祖时国家初建,主要致力于国内的励精图治,明成祖时则开始将目光转向海外,要求扩大对外关系,以远播声威,招致朝贡。

——摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

材料二:19世纪初,随着西方资本主义国家相继东来,清朝原有的由礼部和理藩院处办理对外事务的机制,根本无法满足西方国家要与中国进行经济、政治、外交等多方面关系的强烈要求,传统的只有理藩而无外交的体制被打破。1861年,总理衙门正式成立。总理衙门的管辖范围,不但包括打通对外交流、通商等等,凡与和洋有关者,比如修建铁路、开矿办厂,购买机器、船炮、枪械,兴办新式学堂,派遣留学生、管理关税等,皆归其管理。总理衙门的设立,标志着清王朝的对外态度发生了重大变化;其次,总理衙门的设立,改变了中国过去只有理藩而无外交的局面,使中国有可能步入国际外交轨道;再次,总理衙门的设立,结束了中国几千年来没有专门外交机构的政治体制格局;最后,总理衙门还结合当时世界各国的通例和自己的国情,确定了中国的国旗,国歌,使中国不再以王朝而是以国家的面目出现在国际舞台。

——摘编自马彦丽《从晚清外交机构的演变看中国外交近代化》

(1)根据材料一,概括郑和下西洋的有利条件,并结合所学知识对其进行历史评价。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出近代中国外交的主要变化。

材料一 《明史·郑和传》记载了郑和下西洋的事迹:“郑和,云南人,世所谓三保太监者也。初事燕王于藩邸,从起兵有功,累擢太监。成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及其侪王景弘等通使西洋。将士卒二万七千八百余人,多赍(送)金币。造大舶,修四十四丈、广十八丈者六十二。自苏州刘家河泛海至福建,复自福建五虎门扬帆,首达占城,以次遍历诸番国。”

材料二 1936年,在云南玉溪县郑和十七世孙郑绍明家里发现了《郑和家谱》,记载了郑和出使事迹:“和才负经纬,文通孔孟,特选皇廷”;“敕奉差诸官员共二万七千四百一十一员,又拨宝船六十三只,大船长四十四丈,阔一十八丈;中船长三十七丈,阔一十五丈。所至诸国名:占城国、爪哇国、暹罗国……”;“于诸番国并海外,公干教化诸番王等无不祗顺(恭敬)”;“又乃称和公之德而扬和公之行,可谓使于四方,不辱君命者矣”。

材料三 谓大陆人民,不习海事,性或然也,及观郑君,则全世界历史上所号称航海伟人,能与并肩者,何其寡也。……则哥伦布以后,有无量数之哥伦布,维哥达嘉马以后,有无量数之维哥达嘉马。而我则郑和以后,竟无第二之郑和……

——梁启超《祖国大航海家郑和传》

(1)阅读材料一、二,比较两则史料关于郑和下西洋记载的异同。

(2)结合史料类型,说明一、二两则史料的价值。

(3)根据材料三并结合所学知识,尝试回答梁启超提出的问题。

材料 郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器换取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

——《郑和下西洋——伟大的和平使者》

根据材料,指出郑和与海外各国交往有什么特点?结合所学知识,分析郑和下西洋的影响。

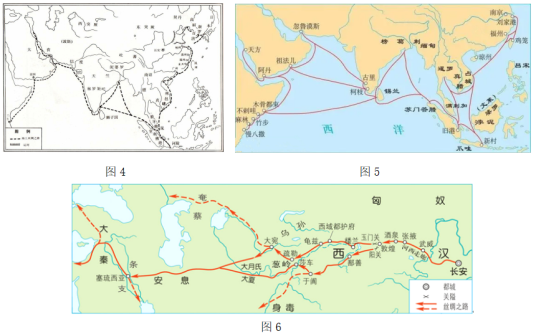

分别提取图4、图5、图6的相关信息,并据此说明与其对应的历史时期。