| A.以经济手段加强边疆治理 | B.实现了中央集权 |

| C.保证了西南边疆经济稳定 | D.有利于民族交流 |

| A.具有“天下一家”的民族观 | B.对明长城防御功能的贬低 |

| C.推进政治统一的战略考量 | D.推行休养生息的经济政策 |

材料 中国历史上不同朝代对“长城”的称呼不同。战国时期称为堑;汉代和唐代称为塞;金代称为界壕;明代则称为边墙。2019年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》明确指出,“在建设范围上,长城国家文化公园,包括战国、秦、汉长城,北魏、北齐、隋、唐、五代、宋、西夏、辽具备长城特征的防御体系,金界壕,明长城”。

长城是一个关、城一体的综合体系,它承担着防御功能、文化的交流与交融使命,也承载着中华民族伟大的创造精神、奋斗精神、团结精神、梦想精神。

——摘编自赵琛《为何说“长城两边皆故乡”?》等

历史事实和现实取向决定了对长城的价值判断,而从其兴建、功用、变迁和遗存等不同角度考查会产生不同的认识。请从上述文字材料和图片中提取论点,展开论述。(要求:观点明确、论证合理、史论结合)材料

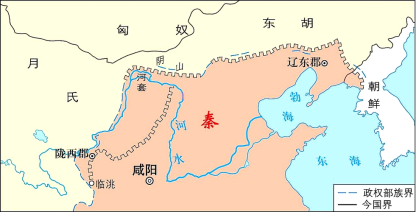

图一 秦长城

图二 明长城

比较图1、图2,指出秦长城与明长城的两处不同,并结合所学知识予以说明。

| A.北方民族关系发生变化 | B.边患问题始终影响政府的决策 |

| C.朝贡贸易一直比较发达 | D.少数民族政权封建化程度加深 |

| A.行省制度的废除 | B.重武轻文的风气 | C.民族交融的加快 | D.边疆治理的强化 |

材料一:

材料二:唐朝是少数没有大规模修筑过长城的王朝之一,有大臣曾建议唐太宗修复长城,太宗曰:“安用劳民”,一笑置之。

材料三:明朝修了十多次长城,而清朝却不修长城。康熙曾说,“昔秦兴土石之工修筑长城,我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方(指沙俄),较长城更为坚固。”“守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城是也。”

材料四:长城绵延万里,时间跨过两千年。位于密云县最北部的古北口,历史上是狼烟不绝的长城要塞。而翻开中国近代史,发生在1933年的古北口战役却气壮山河。这一年,从南方赶来的国民革命军第十七军防守北平城的东北大门古北口,与日本关东军展开了一场殊死搏杀,上演了七七事变前长城抗战中最惨烈的一场战役——古北口战役。

17军将士严阵以待官兵身负大砍刀七勇士杀敌过百,全体殉国

上述材料包含了多方面的历史信息。请你选择一个角度,自拟观点加以论述。(要求:观点明确,持论有据,史论结合,表述清晰。200字左右)