材料 明清省制经历了从明初废行省、设三司,到后来设置巡抚、总督,以及督抚地方行政化的演进过程。因之,从明中叶开始,督抚由不参与地方政府祭祀,转变为参与祈雨、祈晴等祈禳活动,进而逐渐参与并主导地方常祀。乾隆十六年正式确立了督抚的仪式地位,此后,督抚通过编纂行省祀典、主导春秋常祀与朔望行香,在仪式上进一步确定其与布政使、按察使等地方大吏的统属关系。在祭祀层级方面,明末以降先后出现都城隍、省城隍等名号及与布政司、按察司相对应的神庙,乾隆时期某些省份甚至出现系统创制省级神祇名号的举措,不过,这些实践并未被升格为礼制。这表明,从行政维度来看,行省的创设已有数百年之久,但迟至20世纪初,行省在礼仪维度的地位仍非无可争议。

——摘编自刘永华《祀典仪式视野下的明清省制演进》

(1)根据材料并结合所学知识,分析明清省制在礼仪维度演进的历史背景。(2)根据材料并结合所学知识,概括明清省制演进在礼仪维度的表现。

材料一 盖嬴政称皇帝之年,实前此二千数百年之结局,亦为后此二千数百年之起点,不可谓非历史一大关键。惟秦虽有经营统一之功,而未能尽行其规划一统之策。凡秦之政,皆待汉行之。秦人启其端,汉人竟其绪。

——摘自柳翼谋:《中国文化史》

材料二

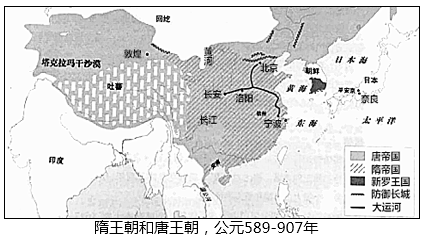

——摘自(美)杰里本特利《新全球通史》

材料三 清朝开创了“康乾盛世”,建立起空前巩固、空前统一的大帝国,奠定了近代中国领土疆域的基础。这个统一是在清王朝的统治下实现的,但也是历史发展的必然结果,是中国各族人民共同努力完成的。经过历史上长期的民族融合与文化交流,中华民族在清朝“大一统”政治格局下得到进一步发展,升华成一个完整的不可不分割的整体。

——摘自刘正寅:《“大一统”思想与中国古代疆域的形成》

(1)写出材料一中“嬴政称皇帝之年”的年份,结合秦朝地方行政制度变革的具体举措,分析“实前此二千数百年之结局,亦为后此二千数百年之起点”。结合秦皇汉武治理北疆的相关史实,说明“秦人启其端,汉人竞其绪”。

(2)阅读材料二,结合所学,写出开通图中“大运河”时的在位皇帝,并概括开通“大运河”在当时的积极作用。列举唐玄宗处理民族关系的两个典型史实,说明统一多民族国家得到进一步巩固和发展。

(3)据材料三结合所学,从疆域奠定的角度一句话概括“康乾盛世”的突出贡献。当前,许多专家认为康乾盛世只是“落日的辉煌”,马克思则称之为“奇异的悲歌”。结合中西方当时所处的经济背景阐释他们提出“落日”和“悲歌”的缘由。(阐释要求:史实正确,逻辑清晰,语句通顺,表述成文)

材料 雍正八年(1730年),曾任台湾总兵、浙江水师提督的陈伦炯经过实地查访和多方收集资料,写成《海国闻见录》。该书在当时被赞为“防戍、经商必用之书”。此后魏源的《海国图志·筹海篇》、徐继畲的《瀛寰志略·日本》等即是在此书基础上撰写而成。

《海国闻见录》卷目及主要内容简介

| 卷册 | 内容 | 简介 |

| 上卷 | 《天下沿海形势录》 | 记述中国沿海地理形势,北起渤海湾,南至北部湾的地貌、水文、航运、海防等. |

| 《东洋记》 | 记述朝鲜、日本及琉球的海道、自然条件、国家制度、民族、风土民情、物产等. | |

| 《东南洋》 | 记述台湾、菲律宾群岛、西里西伯岛、摩鹿加群岛及婆罗洲的地理、人文,并详述郑成功收复台湾经过. | |

| 《南洋记》《小西洋记》《大西洋记》 | 记述印度支那半岛、马来半岛.巽他群岛,南亚、西亚及中亚,非洲和欧洲各国的地理。 | |

| 《昆仑》《南澳气》 | 记述南海中的昆仑岛及中国南海诸岛。 | |

| 下卷 | 6幅图:《四海总图》(即东半球图)、《沿海全图》《台湾图》《台湾后山图》《澎湖图》《琼州图》(即海南岛图) | 这些图比《郑和航海图》详细、精确,但没有五大洲图. |

——摘编自《世界地理学史》

(1)根据材料并结合所学知识,简析《海国闻见录》成书的历史背景,并说明其意义。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评述18世纪前期中国人对世界地理的认知状况。

材料一 康熙三十年(1691年)五月,工部等衙门议复古北口长城,总兵官蔡元上疏,请求整修古北口一带残破的长城,康熙就此事发表了他的长城观:帝王治天下自有本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。如古北喜峰口一带,朕皆巡阅,概多损坏,今欲修之,兴工劳役,岂能无害百姓!且长城延袤数千里,养兵几何,方能分守?

——摘自徐永清《长城简史》

材料二 长城作为军事防御工程,其文化价值不是长城修筑者的主观意愿,而是历史社会发展的必然结果,在动态的历史场域中,长城本身的物质形态会改变,长城的价值超越了历史长时段并不断被赋予新认知,也因视角和价值取向不同,不同时代对于不同人群而言,在古代、近代乃至新中国建立之后不同的历史时期,长城的象征意义和价值有所不同。

——摘编自付瑞红《长城文化价值的“命运共同体”意涵与展示路径》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析康熙反对整修长城的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括长城在中国古代、近代和新中国建立后所赋予的不同价值,并分别以具体史实说明。

| A.清朝开明的民族政策 | B.强烈民族意识的驱使 |

| C.准噶尔部叛乱的平定 | D.清朝国力强盛的吸引 |

材料一 历史大事记(部分)

时间 | 事件 |

元朝 | 元政府设置澎湖巡检司,管辖澎湖和琉球(今台湾) |

1624年 | 荷兰殖民者侵占台湾 |

1662年 | 郑成功收复台湾 |

1684年 | 清政府设置台湾府,隶属福建省 |

1895年 | 中日《马关条约》规定:清政府割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本 |

| 1943年 | 中、美、英发表《开罗宣言》规定:日本所窃取的中国领土,例如东北地区、台湾及其附属岛屿、澎湖列岛等,必须归还中国 |

| 1945年 | 《中美英促令日本投降之波茨坦公告》重申《开罗宣言》的条件必须实施 |

| 抗日战争取得胜利,台湾回到祖国怀抱 |

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 台湾的居民大都来自闽、粤两省。随着移民的大量入台,清朝前期,台湾逐步走向与大陆相似的“文治社会”。随着台湾各地的开发,书院设置逐渐增加,乾隆至道光年间,共新设26所书院。台湾书院的祭祀、学规、讲学内容等都和福建相似。

——摘编自陈孔立《台湾历史纲要》

(1)根据材料一,简述1624-1662年、1895-1945年先后侵占我国台湾的两个国家的名称。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清朝时期台湾书院发展的原因。

(3)根据材料一、二,概括从中得出的历史结论。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

平定“三藩之乱”后,1681年,康熙帝决定再度起用施琅为福建水师提督,作为攻台主帅。施琅到福建后,迅速组织起一支熟悉海情,又有多年海上作战经验的水军,同时又配备有精良大炮的战船。施琅充分估计到各方面的困难,并从困难条件出发制定作战方案:第一,以攻取澎湖作为第一个战略目标,先取澎湖“以扼其吭”。第二,选择西南风始发季节作为渡海进兵的战机。第三,兵分三路,集中优势兵力于中路,与敌军主力决战。1683年,施琅率领战船大败郑军,清军胜利进驻台湾。由于郑氏集团政治腐败,台湾人民是迫切希望国家统一的。清廷攻取了台湾,施琅主张坚守台湾。他认为台湾是在国防上有重要战略意义,经济上亦大有开发的前途。特别是他很有远见地意识到若弃而不守,西方殖民主义者必利用台湾。1684年,康熙帝决定坚守台湾,设台湾府,隶属福建省。统一台湾,使台湾重新回到祖国统一的多民族大家庭中,这不仅对国家统一具有重要意义,对台湾的经济、文化的进一步发展也具有重要意义。后来事实证明,台湾经济、文化的进一步振兴,正是在台湾重新统一于清朝中央政权管辖之后。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,简析施琅能够统一台湾的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括统一台湾的意义。

①明清时期君主专制制度空前强化 ②中国的生产力和科技水平世界领先

③中华民族以融合成密不可分的整体④西方国家对外殖民扩张

| A.①② | B.①③ | C.③④ | D.②④ |

材料一为保证军粮供应,明代继承元代的军户制度,政府于驻军所在地分拨田土,兵士屯种自给。军屯组织与卫所制度相适应,因而卫所屯田遍及全国。洪武年间,明政府采取移民屯种的方式,将狭乡人民大量地向宽乡迁移。为了保障边防军粮供给,明政府规定盐商运粮到边地可以换取政府的贩盐执照,然后持盐引到指定的盐场领盐,再到指定的地区贩卖,即“开中之法”。至清代屯田种类繁多,数额很大。特别是在新疆统一后,为戍守需要,从内地调派大批军民到新疆,掀起大规模屯垦戍边的热潮。在天山南北,主要是在北疆地区大办各种屯田。屯田最初以军屯为主,并逐渐发展到民屯、遣屯、旗屯、回屯等多种形式。到1840年,新疆各种屯田共有屯丁11万多人,垦地近300万亩。

——摘编自高德步《中国经济简史》

材料二1954年,国家经济建设按计划有序展开,军队也开始逐步推行义务兵役制度。10月,中央军委决定中国人民解放军驻疆部队全部就地集体转业,成立新疆军区生产建设兵团,脱离军队系统,成为正规国营农场。随着兵团事业的发展,兴建了一大批工矿企业。其中包括钢铁、煤炭、建材、机械、水泥、造纸等生产资料工业,门类多达上百个。20世纪60年代初期,兵团奉命在新疆边疆地带建立农牧团场,以完成中央交付的屯垦戍边任务,兵团先后在2000余公里的边境地点建立了58个农牧场团。这些场团分布在新疆9个地区的26个边境县,形成一个纵深达30公里的团场带。在新开辟的绿洲上,兵团在我国较早实行机械化生产和科学种田,建立了大批社会化生产的国有农场。1988年以来,兵团每年拨出一定数额的款项用于扶持生活贫苦的少数民族职工,帮助他们自力更生、脱贫致富。

——摘编自李东泽《新疆生产建设兵团历史演进研究》

(1)根据材料一,概括明清新疆地区屯田推行的特点及顺利推行的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明新中国成立以来,新疆生产建设兵团的历史作用。

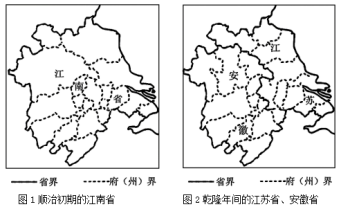

材料一 清朝前期,仅江南一省的赋税就占了全国的三成,科举考试录取更有“天下英才,半数尽出江南”之说。清政府专门设立了两江总督并增派淮阳总督、安徽巡抚等官员进行协同管理。顺治帝后期,江南省被拆分为江苏、安徽两省,如下图(图1、图2)。

清初仍沿用明制承宣布政使司,仅改北直隶为直隶,南直隶为江南承宣布致使司,即废除了南京为留都的地位。康熙年间,改布政使司为省,因认为全国区划为十五省,其制过大,先后分湖广省为湖南、湖北两省,分江南省为江苏、安徽两省,分陕西省为陕西、甘肃两省,汉地被拆为十八省。在边疆,清朝施行与内地不同的行政区划制度,由中央设辖区,委派重臣。清代省以下的各级行政区划单位基本上是沿用明制,省下辖府和直隶州,府下领散州和县。

材料二 研究行政区划至少与3三个学科有基本关系,一是历史学,二是地理学,三是政治学。行政区划不但是一种现实存在,而且是一种历史现象。行政区划本身是历史的产物,而且在历史过程中不断发生变化,没有哪一个政区不是前代的沿袭或变革。

行政区划又是一种地理区域,是一种人为的空间概念,它的存在与变迁都与其他地理因素有密切的关系。行政区划既是划定于地球表面之上的,当然要与自然地理环境相关;而行政区划之中又必须有一定数量的人口,实际上包含了人文地理环境。

行政区划又是中央与地方之间发生行政关系的产物,行政区划的变迁往往是政治过程造成的,也就是说,政治的需要往往是行政区划变迁的主要原因。

——摘自周振鹤《中国行政区划通史》

结合清代政区改革的史实分析说明材料二的观点。