材料一 道光年间票号产生。票号又称票庄或汇兑庄,是晋商在全国贩销商货的基础上发展起来的。相传最早经营这项业务的是西玉成颜料庄,它在北京、天津、四川等地均设有分庄。起初,在京的山西同乡常把现银交给西玉成北京分庄,再凭北京分庄写的信,到西玉成总号取款。后来,西玉成总经理雷覆泰发现这种现款兑拨是一个生财之道,便开始专营这一业务,号名改为“日升昌”。

(1)依据材料一,指出票号的职能。结合所学,说明票号产生的条件。

材料二 1896年,盛宣怀在《自强大计折》中提出:“西人聚举国之财,为通商惠工之本,综其枢纽,皆在银行。中国亟宜仿办,毋任洋人银行,专我大利。……所谓挽外溢以足国者。”1897年,中国人自办的第一家商办银行——中国通商银行成立。

(2)结合材料二,分析盛宣怀办银行的目的。

材料三 1980年4月,邓小平在与世界银行行长麦克纳马拉的会谈中提到:“我们很穷,我们同世界失去了联系。我们需要世行帮我们赶上去。”同年5月15日,中国在世行的合法地位正式恢复。

2010年世界银行通过了发达国家向发展中国家转移投票权的改革方案,这次改革使中国在世行的投票权从2.77%提高到4.42%,成为世界银行第三大股东国,仅次于美国和日本。

(3)依据材料三,指出中国在世界银行地位的变化,并分析其原因。

材料四

2014年10月24日,包括中国、印度、新加坡等在内21个首批意向创始成员国的财长和授权代表在北京签约,共同决定成立亚洲基础设施投资银行。亚洲基础设施投资银行是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构,重点支持基础设施建设,总部设在北京。

(4)结合所学,谈一谈亚洲基础设施投资银行的建立对世界经济的重要影响。

材料一 明清之际的广东罗定等地“铁矿既溶,液流至于方池,凝铁一版,取之。以大木杠搅炉,铁水注倾,复成一版。凡十二时,一时须出一版,重可十钧。一时而出二版,是曰双钩(钧),则炉太旺,炉将伤……凡一炉场,环而居者三百家,司炉者二百余人,掘铁矿者三百余,汲者、烧炭者二百有余,驮者牛二百头,载者舟五十艘。计一铁场之费,不止万金。日得铁二十余版则利赢,八九版则缩”。

有学者估算,20版铁,每版300斤,共6000斤,按万历年间北京官价约合96两(白银),如果每年生产6个月,收入可达17280两,考虑到“万金”的成本,每年资本周转不到2次。

——摘编自屈大均《广东新语》(卷十五)等

材料二 在18世纪中后期的英国,新式纺纱机发明之后,手织机再也应付不了工作了。由于煤的使用,虽然生铁的产量迅速增加,但棒状铁(一种由生铁精炼而成的韧性铁)的生产却受到限制。英国不得不从瑞典和俄罗斯输入棒状铁,其价格之高成为各地工匠加速推进冶炼技术研究的原因之一。不久,纯粹从经验中衍生的搅拌炼铁法的发明大大减少了用锤锻打的辛苦工作,并能迅速且大量地生产棒状铁。18世纪80年代,这一发明获得瓦特的赞许,许多厂商主动前来与发明家磋商其专利证的使用权问题。如理查德·克劳肖凭借此专利所开的工厂里,棒状铁的产量从每星期10吨提高到200吨。根据推算,1786年至1789年发明家所订的专利授权合同如果得到诚实的执行,那么他在专利权的法定保护期内,能获得高达25万英镑的使用费。

——摘编自[法]保尔·芒图《十八世纪产业革命》

(1)根据材料一,指出明清之际中国广东“铁场”生产经营的特点,并结合所学知识简析这类“铁场”兴起的积极影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较明清之际中国广东冶铁业和18世纪英国冶铁业发展条件的异同。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对17—18世纪技术进步和经济发展关系的认识。

材料 秦汉时代的徭役,大致包括田赋、人头税和徭役。北魏太和九年(485)颁布了均田制,规定男子年15岁以上,受种植谷物的露田40亩,妇女20亩,如果是二年休耕一次的地,则加倍受田,三年休耕一次的加两倍受田。隋唐前期,实行租庸调制,受田农民除缴纳租调外,可以庸代役即以实物税代替劳役税。唐德宗建中元年(780)开始推行两税法,每户按资产交纳户税,按田亩交纳地税、一年分夏秋两次纳税。万历九年(1581),在明朝内阁首辅张居正主持下,在全国推行一条鞭法,以县为单位,将所有赋税合并,征收货币。康熙五十二年(1713)下令,以康熙五十年各地所报人丁数作为丁银的固定税额,以后“滋生人丁,永不加赋”。

——摘编自吕建中《中国古代赋税制度述略》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代赋役制度演变的趋势。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代赋税制度演变的认识。

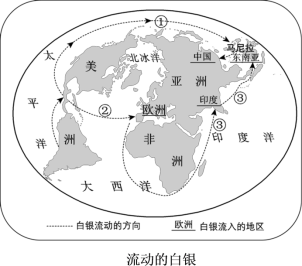

材料一 据统计,16-19世纪初,西班牙从美洲殖民地榨取的白银超过40亿比索(14万余吨)。据研究,其中有约2亿比索通过明朝在马尼拉一带的贸易站流向了中国,36亿比索流向了西欧诸国,其中又有一半流向了中国。中国不仅是亚洲纳贡贸易体系的中心,而且在整个世界经济中即使不是中心,也占据重要地位。

材料二 (中国)吸食鸦片对经济的影响是非常严重的,因为把钱花在鸦片上,导致了对其他商品之需求停滞,其后果是市场的普遍萎缩。此外,鸦片的持续流入引起了白银的不断外流。在1828-1836年间,英国人获取了3,790万元的白银……在十九世纪三十年代中后期,这种白银外流的情况最为严重,每年约有400万到500万元的白银流出。白银的枯竭扰乱了国内经济,震动了市面上白银与铜钱之间的兑换率。

(1)阅读材料一、结合所学,任选一条白银流向路线加以说明并简析影响。(2)结合材料二及所学,谈谈你对“白银的枯竭扰乱了国内经济”这一现象的理解。

材料一 从“江南瘴疠地,九州之隅角”到“苏湖熟,天下足”,乃至江南“富甲天下”“衣被天下”,江南农业经济的发展经历了一个漫长的历史时段。大体而言,以西晋永嘉南渡为起始,江南人口开始加速集聚,并以丰富多彩的组织形式开展农业生产;经唐安史之乱和宋靖康之变后,江南逐渐完成了这一历史形象转变。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

材料二 明代,江南棉、桑种植逐渐广泛,可谓“乡间隙地,无不栽桑”“尺寸之堤,必树之桑”,部分地区甚至出现“地宜稻者十之六七,皆弃稻栽(棉)花”。以致曾经“苏湖熟,天下足”的江南,至明代“半仰食于江楚庐安之粟”,即使是产米之都的苏州,也多依赖湖广之粮。江南地区种植烟草、竹木、花卉之人日广,扬州、杭州等地甚至形成了专门的供应市场。经济作物的大量种植,推动了农业雇佣的发展,形成了长工、短工、月工、忙工、伴工等雇佣形式。他们多接受雇主的工钱,同雇主的生产相结合,为雇主生产,增殖其价值。此外,江南农民或迫于生计,或欲发财致富,弃本逐末现象也日益增多。

——摘编自朱子彦《论明代江南农业与商品经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析永嘉南渡后江南农业经济发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳明代江南农业经济发展的表现,并谈谈你的认识。

阅读材料,回答下列问题。

材料一 明清时期植棉逐渐成为国家战略,直到英国的工业革命,中国的棉纺织技术都处于世界较高水平,我国的棉纺织品不仅为百姓提供了精美的衣着原料,而且销售到东南亚以及欧美各国。在长达三个多世纪的过程中,中国棉布的外销数量持续增长。

英国工业革命期间,棉纺织机及与之配套的复杂的机器系列相继问世及大地提高英国棉纺织业的生产力,……经历百年的抗争后,印度彻底从棉布出口国变成进口国,英国还将目光投向当时处于封闭状态的中国,到1831年,中国棉纺织贸易首次由出超变入超。鸦片战争后,“美国棉”“英国纱”“东洋布”充斥在中国市场上,中国本土棉花产业急剧萎缩。

1893年,张之洞从美国引入陆地棉种子,在湖北试种初步获得成效。此后清政府、北洋政府和国民政府及一些棉纺企业,不断大量从美国引入陆地棉种子。

材料二 新中国成立后,在大搞农田基本建设的基础上,国家采取了扩大棉田面积、推广先进农业技术、更换优良棉种等措施,棉花播种面积扩大一倍多,为中国成为大纺织品服装生产国、出口国及消费国打下了坚实的基础.中国已由产棉大国变为产棉强国,形成黄河中下游、长江中下游和新疆三大产棉区。目前,我国棉花产销一体化成熟,郑州交易所取得了棉花这项大宗商品的定价权。新疆长绒棉是由海岛棉培育而来,具有暖和、透气、舒适的特点,而且纤维柔长、洁白光泽、弹性良好,深受市场欢迎。2020—2021年新疆棉产量520吨,占国内产量比重约87%,占国内消费比重约67%。自人工合成纤维诞生以来,棉花占全球纤维消费的比重逐渐下降至30%左右,今天,全球每年约生产5200万吨的石油基合成纤维,几乎是全球棉花产量的两倍。21世纪20年代,美国以人权为借口,“抵制新疆棉花和纺织工厂”,实际上是想要将中国从全球纺织龙头的宝座上拉下来,打击中国对全球纺织业的绝对支配地位。

——以上材料均摘编自黄金生的《棉花:曾经改变世界格局的“神奇之花”》

(1)根据材料并结合所学知识,概括自明清以来影响中国棉纺织业发展历程的原因。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对21世纪20年代“中美棉花战争”认识。

材料一 元代的河南地区尚未大规模种植棉花。明万历六年(1578年),全国征收的棉花中,山东、河南、山西、河北四省占比已达85.9%。清代河南棉花种植区域已遍及全省。如豫北彰德府内黄县棉花产量大,“出贩于山西泽潞诸州县”;林县“户无贫富,妇女皆以纺织为主业,所制棉布质坚耐久,名曰家机布,除备服用外,运销泽、潞等处”;卫辉滑县“所有输出物产,不过棉花一种”;许州五女镇不仅是棉布交易市场之一,而且有“染工三四百人,终岁操作供给秦晋布客之所需要”,所产出的丈六布“行销秦晋两省极多”;石固镇的二八布被“秦晋布商,终岁搬运。许昌东、北两区之织妇亦极终岁勤动矣”。

——摘编自王林林《明清晋豫商路兴衰探析》

材料二 影响晚清时期河南植棉发展的原因是多方面的。自京汉、汴洛两铁路相继开通后,中原地区和外部的交流日益增多,不止棉花的品种得到改良,棉花向外输送也变得便利和快捷。20世纪以后,国内大型纱厂不断建立,到1911年有十几家纱厂,35万枚纱锭。英、美、日等国纱厂也迅速增加,如日本1892年有39家纱厂,38万枚纱锭,年耗棉量就达88万担。

——摘编自刘西峰《清代河南棉花的种植与运销研究》

材料三 1978年,河南棉花种植面积大约是900万亩。1990年,河南棉花种植面积大约为1234万亩,此时新疆的棉田只有652.8万亩。1992年,河南省棉花种植达到巅峰,棉花种植面积飙升至1872万亩。2000年,新疆的棉花产量已占全国总产量的33%,河南的棉花产量则为16%。2008年,新疆季节性采棉工有68.6万人,最大的省外采棉工团队来自河南省,达18.1万人,仅次于新疆本地的22.8万人。2010年,河南棉花种植面积大约只有700万亩。2020年,新疆棉花机械采摘率已达69.83%,其中北疆95%的棉花是通过机械采摘的。

——据《河南统计局棉花种植30年报告》等整理

(1)根据材料一,概括明清时期河南植棉业发展的表现,并结合所学知识简析其影响。

(2)根据材料二,归纳晚清时期河南棉花种植业发展的有利因素。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对河南植棉业兴衰的认识。

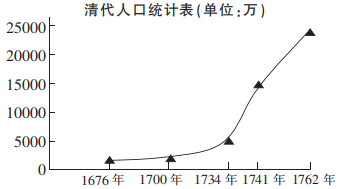

材料一

——南开大学历史系主编《清实录经济资料辑要》

材料二

或者曰:“高、曾之时,隙地未尽辟,闲廛未尽居也。”然亦不过增一倍而止矣,或增三倍五倍而止矣,而户口则增至十倍二十倍,是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也。……曰:天地有法乎?曰:水旱疾疫,即天地调剂之法也。然民之遭水旱疾疫而不幸者,不过十之一二矣。曰:君、相有法乎?曰:使野无闲田,民无剩力,疆土之新辟者,移种民以居之,赋税之繁重者,酌今昔而减之。禁其浮靡,抑其兼并,遇有水旱疾疫,则开仓廪,悉府库以赈之,如是而已,是亦君、相调剂之法也。然一家之中有子弟十人,其不率教者常有一二,又况天下之广,其游惰不事者何能一一遵上之约束乎?一人之居以供十人已不足,何况供百人乎?一人之食以供十人已不足,何况供百人乎?此吾所以为治平之民虑也。

——选自洪亮吉《意言·治平篇》

(1)指出材料一中清朝人口高速增长的时期,并结合所学知识分析这一时期人口高速增长的原因。

(2)根据材料二,分析人口高速增长带来的问题。并概括材料二中提出的具体应对措施。

(3)综上所述并结合所学知识,谈谈你对人口问题的认识。

材料一 明中后期杰出来学家的研究实践

| 科学家 | 研究方法 | 具体实践 |

| 李时珍 | “医者贵在格物” | 考察足迹遍及大江南北。实地观察、采集各种药物,向当地人民请教药物知识,搜集民间药方。动手栽培、加工炮制和试服药物。 |

| 宋应星 | 科学结论“皆须试见而后详之” | 长期深入民间、作坊,亲身调查获取工农业生产技术第一手资料,记录各种工艺进程,并绘制图画。 |

| 徐光启 | “躬执耒耜之器,亲尝草木之味,随时采集,兼之访问” | 一生钻研农业,经常深入农村调查研究,在上海、天津开辟实验农庄,对农作物选种、施肥、嫁接以及北种南移、南种北移等问题亲自试验,作出记录。 |

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

材料二 1930年3月始,红四军先后攻战多处县城。由于受到共产国际决议和苏联革命经验教条化的影响,红军一度将城市的店查封、没收,造成居民生活的不便。5月4日,毛泽东来到寻乌县城,一连进行了十天的详细考察,掌握了大量该县物产、价格、土地占有情况、阶级结构等第一手材料。毛泽东在《调查工作》中提出“没有调查,没有发言权”“反对本本主义”“中国革命物胜利要靠中国同志了解中国情况”等科学论断,这是毛泽东思想开始形成的一个重要标志。

——摘编自李捷等主编《毛泽东著作辞典》

材料三 为了引进技术和项目,1977年开始党和政府陆续派高层领导人出国考察美国、日本、欧洲。1978年4月底,邓小平同即将出访欧洲五国的国务院副总理谷牧等人谈话,要求他们在访问时广泛接触、深入调查和研究一些问题,了解现代化工业发展的水平,把资本主义国家先进的经济管理经验学回来。访欧代表团在归国后向中央政治局提交的报告中写道:“我们现在同发达的资本主义国家比较,差距还很大,大体上落后二十年,从人口平均的生产水平讲,差距就更大。”

——摘编自刘艳《出境考察与改革开放起步阶段研究综述》

(1)根据材料一,指出明中后期科学家研究实践的主要特点。结合所学知识,概括这一时期科学技术取得突出成就的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明寻乌调查的历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析这一时期出国考察对中国发展的影响。结合三则材料,谈谈调查研究应该坚持哪些原则。

材料一 明朝后期到清朝前期,大批耶稣会士来华,其中包括利玛窦、邓玉函、汤若望等人。他们在接受中国传统风俗与生活方式的前提下,传播西方文化。地理方面,利玛窦绘制《坤舆万国全图》;数学方面,利玛窦、徐光启合译《几何原本》;物理机械工程方面,邓玉函、王徽译绘《远西奇器图说》;此外,还涉及天文历算、水利技术、欧洲古典哲学、美术、音乐、建筑等方面。就其知识水平而言,基本上代表当时欧洲知识界的平均或最高水平。

———摘编自宁欣《中国古代史资料汇编》

材料二 儒家思想在西方传播较晚,当时近代科学技术特别是印刷术已达到了相当高的程度。16世纪末,耶稣会士来华后翻译了“四书”“五经”。当时,中国的综合国力在世界上处于领先地位,中西方之间的对话处在平等的位置上,耶稣会士们的翻译在西方产生了很大的影响。伏尔泰说:“孔子不语怪力乱神,真理绝不与迷信混同。”他抨击天主教的黑暗统治,并把儒家思想占统治地位的中国看作是世界上最优秀的政体之一。有学者认为,“在欧洲,特别是在法国,17和18世纪的整个思想模式发生了转变,而转变之后,在许多方面与孔子思想都很相似”。

———摘编自郝景春《儒家思想在西方的传播》

材料三 中华文明是在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。从历史上的佛教东传、“伊儒会通”,到近代以来的“西学东渐”、新文化运动、马克思主义和社会主义思想传入中国,再到改革开放以来全方位对外开放,中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新。

———习近平《深化文明交流互鉴共建亚洲命运共同体》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明末清初西学东渐的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析儒家思想西传的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对中华文明兼收并蓄的认识。