材料 清代更名田的前身是明代藩王、勋戚的田产。经过战火,明代“宗室故绝,而房地故在”,于是,自顺治元年起,清政府便对这部分明废藩遗产进行清查。但是这些田地正式改为“更名由”则是始于康熙八年。《清康熙实录》中有相关记载“免其变价,给予原种之人”“与民田一例纳粮”。由此可见,原属于明代藩王的被清政府掌握的土地,已经交由民众种植,并且与普通民田同等纳税,虽然由官田变为真正的民田还需要一定的过程,但是耕种“更名田”的民众并未受到更多的剥削,已经是不争的事实。

——摘编自陈支平《清初更名田立法考实》

(1)根据材料,概括清代推行“更名田”的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,补充一条清代推行“更名田”的历史背景,并说明理由。

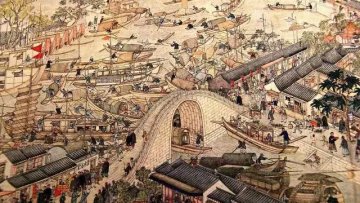

| A.话本诞生的社会背景 | B.江南商业都会的繁盛 |

| C.山水画派的艺术特征 | D.广州一口贸易的盛况 |

| A.人身依附关系的日益强化 | B.人口数量的持续膨胀 |

| C.社会生产力水平持续下降 | D.自然经济的开始解体 |

材料一宋代与前代相比,呈现出明显的社会流动倾向。经济上,宋代对土地买卖几乎不作限制,土地“有钱则买,无钱则卖”。“田宅无定主”的趋势造成了“贫富无定势”的局面,有的“富贵之子孙不能保其地”,如天台县(今属浙江省)有个姓宋的地主“家本富,后贫,鬻田于邻”。对此现象,宋人做过形象的概括:“富儿更替做”、“贫富久必易位”。

——整编自张邦炜《两宋时期的社会流动》

材料二下表:唐宋两代宰相的总人数及出身统计

| 朝代 | 宰相总人数 | 来源 | 继世为相 |

| 唐代 | 369名 | 98个家族 | “一门十相者良多”,如闻喜裴氏、赵郡李氏均一门17相,崔氏一门达27相之多 |

| 宋代 | 134名 | 126个家族 | 仅有吕、韩、史三大家族 |

——整编自张邦炜《两宋时期的社会流动》

材料三明朝的苏州、松江、嘉兴、湖州地区出现了棉作压倒稻作、蚕桑压倒稻作的现象。由于棉桑等作物的广泛种植,在棉织与丝织发达的乡村,出现了农家吃商品粮的新现象,苏松地区“仰食四方”、“商人载米而来”。农业经济的新变化,促使这一地区的市镇获得蓬勃发展,如南浔镇、盛泽镇盛产丝绸,号称“衣被遍天下”,各地“富商大贾数千里辇万金而来”;松江府号称“绫布二物衣被天下,虽苏杭不及也”,各地商人“挟重赀而来市者,白银动以数万计。”

——樊树志《明代江南农业经济的新变化》

(1)请根据材料一、二并结合所学,说明宋代社会“呈现出明显的社会流动倾向”的原因。(2)根据材料三及所学知识,概括明朝商品经济发展的表现及其对思想文化发展所产生的影响。

材料一 宋代结束了五代十国的割据局面,社会环境比较安定,是生产发展的有利条件,生产的发展又为商业的发展打下了良好的基础。在宋建立之初,统治者为稳定统治秩序,采取了一系列有利于生产发展的措施,如实行招抚流民、鼓励开垦等等,并收到了良好效果。宋代商品生产得到发展,除粮食成为一项主要商品外,经济作物的大量生产也较为突出,各地已涌现出一批专业种植经济作物以供市场的农户,形成了经济作物的专业经营区域,如太湖中洞庭山的农民,专门种植柑橘。手工业产品中,除传统的纺织、编织、陶瓷等产品外,突出的还有矿冶业的发展,其产品丰富。随着矿产品生产的增加,金属制品的生产也迅速发展,尤以铁制农具、铜制手工业产品的生产最为突出。商品生产为商品交换提供了前提,促进了商品交换,大米、棉花、茶叶、食糖、药材、丝织品等,都是日常交易的商品。

——摘编自罗吉义《宋代商业的发展和商业政策》

材料二 由于经济效益可观,太湖流域在明中叶后多改田为地发展蚕桑、棉作。杭州在当时既是丝织业中心又是杭嘉湖商品集散中心。商业的发展更好地促进区域分工与合作,实现规模效益,并且形成一定的力量,以提高生产效率,提高技术水平。此时的中国,大部分区域仍然处在自给自足的生产形态之中,生产者通过商人互通有无,实现生产生活资料的交换,使再生产得以顺利完成。商业领域吸引了大量的人力、财力,使农业和手工业的发展受到资金等因素的制约,从而对社会经济的发展产生了负面影响;商业利润的诱惑,使弃农经商、弃工经商者日众;商业利润积攒的巨额财富也没有有效转化为产业资本,最大的用处可能就在于满足商人穷奢极侈的生活享受。

——摘编自林枫《明代中后期商业发展水平的再认识》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋朝商业繁荣的原因和表现。

(2)根据材料二,归纳明朝商业发展的影响。

材料一 明朝建立后,中原地区处处“多是无人之地”,“累年租税不入”,劳动力严重不足,土地大片荒芜,财政收入剧减,直接威胁明王朝统治。为了恢复生产,维护大明江山,明朝政府制定了移民垦荒为中心的振兴农业的措施,决计把农民从狭乡移到宽乡,从人多田少的地方移到地广人稀的地方。明朝大移民的方法和步骤大体有遣返、军屯、商屯、民屯等几种,更多的还是采用招诱、征派的强迫的办法,并规定凡移民者都必须到广济寺办理迁移手续,领取“凭照川资”按官方指派的方向,在官兵的监护下,分别迁往中原各地。为使移民顺利进行,还曾颁布了一系列优惠政策,如发放棉衣、川资(迁移路费)以及安家、置办农具的银两,还免其赋税三年。

——编译自《明太祖实录》等

材料二 (1840年后)湖南的手工纺织业向称发达,销售省内,输出省外。由于洋纱大量输入,湖南“本地所产之棉花,其价日贱,且无人问津”。不仅棉农受损,且因“洋纱鸣于市,苒灯夜绩者无闻。”其结果,“其损失又无法计算”。土纺织业纷纷破产,大批手工业者失去谋生手段,被抛入城市,而把土地的耕作委之妻子父母,结果副业的苦力变成正业,正业之农耕变成副业,于是从前农业原有的和平安定之空气,为之一变,农村就无形中被破坏了。

——摘编自李朝霞《晚清湖南流民成因简析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明初发生大规模移民的原因并简述明政府组织移民的主要措施。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出1840年后湖南地区移民现象的新变化并分析这一变化的影响。

材料一 宋朝政府在海外贸易中,采取一系列政策和措施,确保商人的人身和财产安全。例如,在海上交通中设立巡检、通关等机构,保护海上商贸的利益;实行“市易法”,鼓励商人从事海上贸易和私人经营。同时,宋朝的市场需求也在不断增加,商品的种类和质量有了明显提高。这为海外商人提供了广阔的市场空间,也吸引了更多的外国商人来华贸易。宋朝时发明了“磁针航行”等航海技术,使得海上变通更加便捷和安全。造船技术也十分先进,建造了大量的商船和战船,使得海上贸易更加畅通和有序。

——摘编自周必超《浅析宋朝海外贸易发展的原因》

材料二 纵观清初“海禁”政策的实施,其初衷在于扼杀郑成功等抗清力量,但在郑氏政权消亡之后,仍屡行海禁,盖因当时的中国仍然是个自给自足的封建社会,清王朝统治者总自以为是“天朝大国”“富有四海”,而无视当时的世界正在发生的深刻变化。把他们的先进技术视为“奇技淫巧”,盲目地加以排斥。于是,就出现了这样的畸形现象:历史愈向前发展,清王朝就愈加腐朽、自负和保守。

——摘编自王宝山《试论清初“海禁”政策的实施及其社会后果》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋代海外贸易发展的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与宋代对外贸易政策相比,清初对外贸易政策的特点,并予以简要评价。

材料一 隋朝及唐前期鼎盛局面的出现,与一些具体制度的制定和贯彻有密切关系。这些制度都较好地适应了隋及唐初的社会现实,在经济、军事、政治各方面发挥了重要作用,与周朝的典制同样是中国古代有代表性、经常被后人提到的典章制度。但随着社会状况的变化,一部分制度到唐朝中期已遭到破坏,最终废弃,还有一部分则在进一步调整、发展后继续发挥作用,并为以后的王朝所继承。

——张帆《中国古代简史》

材料二 新航路开辟后,世界逐渐连成一体,欧洲走出了中世纪,开始进入资本主义社会。新兴工业文明取代传统农业文明,已成为世界大势所趋。而在中国明清时期,由于传统的经济结构和专制体制的束缚,生产力的发展日益受到阻碍。统治者故步自封,拒绝扩大对外交往,进一步扼杀了中国跟上世界潮流的机会,埋下了近代中国落后挨打的伏笔。

——摘编自人民教育出版社《普通高中教科书•中外历史纲要(上)》

材料三 到2010年,中国国内生产总值超过40万亿元,经济总量跃升至世界第二位,成为仅次于美国的第二大经济体。2018年,中国经济总量突破90万亿元,对全球经济增长的贡献率接近30%。中国的外汇储备超过3万亿美元,位居全球第一。中国的国际竞争力持续增强。

——摘编自人民教育出版社《普通高中教科书•中外历史纲要(上)》

请回答:(1)根据材料一和所学知识,指出推动唐朝前期强盛局面的政治、经济制度。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清时期中国面临社会危机的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括当今中国国际竞争力持续增强的主要因素。

材料一明清时期经济可以与战国、秦汉时期和唐宋时期并列为中国古代经济的高峰之一。但从发展的势头和速度看,从劳动生产率是否有相应的提高看,明清时期的“高峰”逊于前两个“高峰”。明清时期的农业经济与其说“发展”,不如说“发展与制约”“发展与局限”,或“发展与不发展”。这种“制约”与“局限”,不是一般意义上讲的,而是带根本性的。如果从农业的发展趋势特别是农业的转型看,这样的解释无疑是合理的。

——据李根蟠《论明清时期农业经济的发展与制约》

材料二中国近代,各级政府开始设立管理农业的专门机构,颁发一系列专项经济政策和奖励章程,积极兴办农业学堂、农事试验场,促进了近代农业科技同中国传统农业技术的结合;同时又饬令开设商埠,发展外贸农业,使沉睡了几千年的自给自足经济开始向以市场为导向的农业经济转化……。通过对近代农业生产力的考察,中国近代农业仍然停留在铁犁牛耕的传统农业方式……近代中国农业面临危机是不容置疑的……一个是整个国家、社会的特殊环境对近代中国农业造成的危机;另一个是传统农业由于自身特点不能适应近代社会进步而面临的危机。

——据任耀飞《中国传统农业的近代转型研究》

材料三中华人民共和国农业发展现代化历程已经走过了五个阶段。1949年来,中国农业现代化建设取得了举世瞩目的成就……2007年,中国粮食总量超过了5亿吨,人均占有量超过400千克,农民收入增长幅度较大,农业机械化、电气化、水利化水平提高明显。从总体上看,中国农业正由传统农业向现代农业的转换,无论是农业生产经营方式、农业装备条件、农业管理手段,还是农业组织化程度等方面都有了突破性的进展。

——据王国敏、李建华《中国农业现代化的历史演进及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清经济发展的特征并分析其成因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国近代农业的新变化,并分析其转型失败的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国为实现农业现代化进行的探索。