材料一 历史上曾多次出现“衣冠南渡”的现象,在这些南渡之人中,就有一部分人定居在距离中原比较近的新安(新安江的源头)。他们心里憋着一股子东山再起的劲头儿,但是面对的却是“山九田一,丰亦不足食”的现实。新安人虽然没有发达的陆路交通条件,但大自然给了他们便利的水路,特别是新安江,直接可以通达杭州,再通过杭州与大运河相连。早在东晋时就有新安商人活动的记载,以后代代有发展,明成化、弘治年间(1465——1505年)形成商帮集团。

—摘编自[日]藤井宏《新安商人的研究》

材料二 明嘉靖(1522—1566年)至清末民初,新安商人渐趋衰落。一代代新安商人靠贩运盐、茶、山货,经营文房四宝,走出了一条日后教科书上才有的贸易路线:“东进苏杭无锡常,抢滩芜湖商道,掌控长淮水运口,南达湘、蜀、云、贵、川,往来京、晋、冀、鲁、豫间,远涉西北、东三省。最后,西进赣、湘,沿东南达闽、粤两省,直至扬帆入海与日本进行贸易。此时的新安商人达到了鼎盛时期,‘无新安人不成商’这种说法,开始叫遍天下”。

——摘编自韦庆远《明清史续析》

(1)根据材料一,结合所学,指出历史上出现大规模“衣冠南渡”的两个重要时期,说明东晋时期“新安商人”被迫经商、“活动”频繁的因素,并写出“新安商人”后来的名称。(2)根据材料二,并结合所学,概述明代“新安商人”形成实力雄厚商人群体的客观条件,及其在当时发挥的主要作用。

| A.明中后期封建等级制度的瓦解 | B.农民起义军领袖受到各阶层尊重 |

| C.社会不良风气影响到政治局势 | D.明代士人思想格局日益僵化保守 |

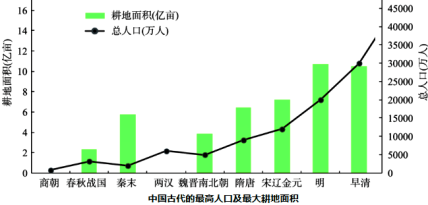

材料一 洪武二十四年(1391年)至崇祯三年(1630年),全国人口年平均增长率为 4.1%,顺治十二年(1655年)到道光三十年(1850年),全国人口年平均增长率达到 6.6%,都远远超过了两千年封建时期中国人口1%左右的年平均增长率。 明清社会经济发展水平不断提高,在总量与质量上相较之前的朝代都有较大的提升,市民阶层壮大与资本主义萌芽,促进了人口的增殖。 明清时期政府实行轻徭薄赋的赋税政策,鼓励人口繁衍。特别是康熙晚年实行所谓“盛世滋生人丁,永不加赋”的政策。 同时,清代疆域扩大,西北、东北、西南等地区被纳入人口统计与户口编审的范围,人口统计范围的扩大使人口数量得到极大的增加。

材料二 明代人口达到2亿之时,全国不少地区的土地已经开发殆尽。 而清代在此基础上人口与粮食总产量增加一倍以上,主要的增产途径就是增加耕地的面积,进入山地、丘陵地区开垦拓荒,加上外来耐旱高产作物的推广种植,使土地资源得到了全域性的开发,如东北、西北、西南、台湾等地。晚清汪士铎面对中国四亿人口曾哀叹:“人多之害,山顶已植黍稷,江中已有州田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养。天地之力穷矣!”清中叶后民变起伏。超量的人口导致农业人均收入递减;对边疆土地的开发导致汉族人口大量涌入原少数民族地区,并与之争夺生存空间,激化了民族矛盾;因人口增长压力导致的人群流移成为清代中叶后社会的常态。

——以上材料均摘编自蔡欣《探究明至清中叶人口增长的特点、原因与影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明至清中叶人口迅速增长的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析明至清中叶人口迅速增长的影响。

| A.江南市镇生产的专业化 | B.工商联合生产并形成制铁行业垄断 |

| C.资本主义生产关系发达 | D.民营手工业劳动力商品化趋势明显 |

| A.斑马 | B.长颈鹿 | C.犀牛 | D.羊驼 |

| A.伴随生产稳定提高,人口不断出现新峰值 |

| B.耕地是中国人地关系演变的动力 |

| C.耕地面积起伏上升,人均粮食呈下降趋势 |

| D.破解人地矛盾的途径是因地制宜 |

| A.使土地兼并有所缓解 | B.有助于缓和社会矛盾 |

| C.解决了国内饥荒问题 | D.促进了农产品商品化 |

| A.传统自然经济逐步解体 | B.大量使用自由雇佣劳动力 |

| C.纸币成为主流支付手段 | D.长途和大额贸易有所发展 |

材料一 成化、弘治年间,徽州“民鲜力田,而多货殖”,如:“许琏,歙县人,弘治、嘉靖年间客游淮扬徐泗之间”“黄崇德,歙县人,成化、嘉靖年间挟赀齐东……三晋关中人,推公为纲”“黄义刚,休宁人……少商木筏于杭浙、姑苏”。徽商多从事盐、典、木、茶四大行业,及墨、漆、油、纸等手工业品。成化五年(1469)“折色法”的推行,使商人不用再大费周折去边关输粮,只需要用银买盐,极大地削弱了陕、晋商人的优势,徽商很快成为两淮地区的第一大商帮。徽商发迹后,除以重资结纳地方、中央官员,以获得庇护外,还广置田宅,认为“凡置产业自当以田地为上”,并通过“捐纳”的方式攫取官位,以跻身士绅行列。此外,徽商多为弃学从商,推崇“见利思义,以义为利”的义利观,经商之余也积极延师课子,在徽州兴办或者是修建书院,以至明清“天下书院最盛者,无过东林、江右、关中、徽州”。

——摘编自谢永平《明清徽商的兴起与东南城镇经济的发展》

材料二 鸦片战争后,西方列强用武力敲开了中国的大门,中国沦为半殖民地半封建社会,晚清王朝处于风雨飘摇之中。与此同时,全世界融为一体的市场格局日渐形成。面对急剧变革的时代环境,徽商没能跟上时代发展的步伐,在内外因素的多重影响下,逐渐退出历史的舞台。

——摘编自刘灿华《近代徽商的衰落及其原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清徽商的特点。(2)综合上述材料并结合所学知识,分析近代徽商衰落的原因。

| A.消费观念的奢靡化 | B.产品加工的专业化 |

| C.土地利用的精细化 | D.农业生产的市场化 |