| A.动机 |

| B.背景 |

| C.条件 |

| D.原因 |

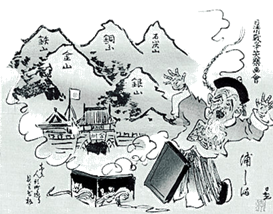

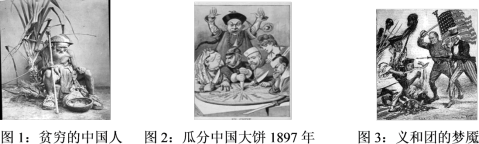

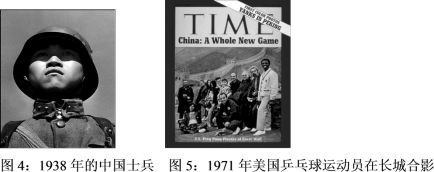

(1)以上图片涉及近代中国革命哪两个历史时期?图2、图3、图4分别反映近代中国哪些重大历史事件?

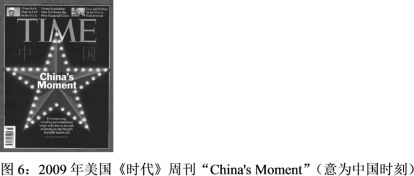

(2)图5、图6中的中国形象产生于怎样的背景下?

(3)结合图片和所学知识,谈谈你对中国形象的变迁的看法?

材料一 1870年9月,日本外务权大丞柳原前光等一行抵达天津,拜见了直隶总督李鸿章,要求同中国“通情好,结和亲”,总理衙门则以“贵国既常来上海通商,嗣后仍照前办理,彼此相信,似不必更立条约,古所谓大信不约也”相答复。柳原心有不甘,再三恳请,声称“英法去美诸国,强逼我国通商,我心不甘,而力难独抗,……惟念我国与中国最为邻近,宜先通好,以冀同心合力。”这番言辞打动了李鸿章,他上书总理衙门称:“……推诚相待,俯允立约,以示羁縻。”曾国藩也主张与日订约,……总理衙门于是应允日本可遣特派大臣到津与中国钦派大臣“会议章程,明定条约,以垂永远,而固邦交”。

——《中日修好条规》签署的背景

材料二 第十三条 两国人民如有在指定口岸,勾结强徒为盗为匪,或潜入内地,防火杀人抢劫者,其在各口由地方官一面自行严捕,一面将案情飞知理事官(外交官),倘敢用凶器拒捕,均准格杀勿论。惟须将致杀情迹会同理事官查验。如事发内地不及查验者,即由地方官将实在情由照会理事官查照。其拿获到案者,在各口由地方官会同理事官审办。在内地即由地方官自行审办,将案情照会理事官查照。

——《中日修好条规》

问题

(1)阅读材料推断《中日修好条规》是否平等条约,你的判断依据与标准是什么?

(2)在中国近现代历史中列举中日之间与《中日修好条规》性质相反与相近的条约各一例。

(3)“(《中日修好条规》)这是根据欧美列强所通用的国际法原理……”(日本扶桑社历史教材2001年版),但第十三条条款内容中有一项细节不符合当代外交条例规范,指出这一细节。

材料一:根据中国第一历史档案馆所藏档案及其已公开发表过的档案文献,“公车上书”是有两个不同的概念,一是由政治高层发动、京官组织的上书,其数量多达31件,签名的举人多达1555人次,且上书已达御前;另一个是由康有为组织的18行省举人联名上书,那是一次流产的政治事件。

——据茅海建《“公车上书”考证补》整理

材料二:当时上书反对签订条约的远不止公车们,先是大批现职官员从4月14日就开始接连上奏,4月30日起,都察院每天都有大批举人上书,仅5月2日那天,就接到七省举人的八批公呈,签名者342人;这样转奏到5月8日才结束,上书总量31件,签名者1555人,其中梁启超领衔广东举人80人上书,只是诸多上书中的一件。

——据姜鸣《天公不语对枯棋》整理

材料三:《公车上书》的部分内容:

窃闻与日本议和,有( )之说。阅《上海新报》,天下震动。……不揣狂愚,统筹大计,近之为可和可战,而必不致割地、弃民之策;远之为可富可强,而断无敌国外患之来。伏乞皇上下诏鼓天下之气,迁都定天下之本,练兵强天下之势,变法成天下之治而已。

)之说。阅《上海新报》,天下震动。……不揣狂愚,统筹大计,近之为可和可战,而必不致割地、弃民之策;远之为可富可强,而断无敌国外患之来。伏乞皇上下诏鼓天下之气,迁都定天下之本,练兵强天下之势,变法成天下之治而已。

窃以为今之为治,当以开创之势治天下,不当以守成之势治天下;当以列国并立之势治天下,不当以一统垂裳之势治天下。……《易》曰:“穷则变,变则通。”董仲舒曰:“为政不调,甚者更张,乃可谓理。”若谓祖宗之法不可变,则我世祖章皇帝何尝不变太宗文皇帝之法哉?……

不揣狂愚,窃为皇上筹自强之策,计万世之安,非变通旧法,无以为治。变之之法,富国为先。……夫富国之法有六:曰钞法,曰铁路,曰机器轮舟,曰开矿,曰铸银,曰邮政。

……

(1)“公车上书”是在怎样的背景下出现的?

(2)材料三中的①具体应包括哪些内容?

(3)综合上述材料,你如何看待“公车上书”这一事件?

| A.《南京条约》 | B.《天津条约》 | C.《马关条约》 | D.《辛丑条约》 |

| A.鸦片战争 |

| B.第二次鸦片战争 |

| C.甲午中日战争 |

| D.八国联军侵华战争 |

| A.甲午战争 |

| B.八国联军侵华战争 |

| C.第一次世界大战 |

| D.抗日战争 |

| A.法国大革命 | B.瓦特改良蒸汽机 | C.美国独立战争 | D.日本占领台湾 |

这场战争,自1514年西方人到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。炮声震撼了中国,也震撼了亚洲。对于中国来说,这场战争是块界碑。它铭刻了中世纪古老的社会在炮口逼迫下走入近代的最初一步。对于亚洲,战争改变了原有的格局。……(这场)战争不仅是英国对中国的胜利,而且是先进的西方对古老东方的最后胜利。从此,中国同周围国家的传统关系日渐改变。——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

问题:

(1)“这场战争”具体指什么战争?“1514年西方人到中国”的重大世界背景是什么?

(2)你如何理解“对于中国来说,这场战争是块界碑”?

(3)“中国同周围国家的传统关系”是怎样的?请用史实说明这种关系发生了“改变”?

材料一 1865年,英国商人杜兰德在北京宣武门外修建了一条长约600米的小铁路,向清朝官员和百姓展示铁路的便利,这是中国境内出现的第一条铁路,……对比杜兰德热情高涨的推广,观众相当不领情,京城百姓对小铁路的反应是“诧所未闻,骇为妖物”。不久,步兵衙门就以担心引起骚乱为由把小铁路拆除了。

——田吉舷《中国铁路百年》

材料二 19世纪70年代,俄国出兵侵占我国伊犁,李鸿章借机提出“土车为铁路”的主张,指出俄国侵占伊犁,“我军万难远役”,如果不修铁路,新疆等西北边境就无法用兵。而且不仅俄国想侵占西北,英国同样垂涎云南、四川,如果中国自己开采煤矿、修建铁路,则列强将有所收敛,否则中国将面临更加紧迫的局面。

——摘编自雷颐《细说晚清七十年》

阅读材料,回答问题(1)依据材料一、概括小铁路被拆除的原因。

(2)分析材料二事件发生的时代背景,概括李鸿章力主修建铁路的原因。

(3)结合材料与所学知识,你如何看待晚清的铁路修建?