材料一 “文化是城市的灵魂”。雅典作为理想城市的范本,不是因为它集聚了多少财富和人口,而是因为它的文明和文化创造。但即使在雅典城,仍存在着美中不足乃至重要缺陷——物质生产与精神生产的不平衡。这种物质与精神的不平衡,在“上有天堂、下有苏杭”的宋代江南地区,得到了很好的解决。宋代江南城市引领中国古代城市按照更符合城市自然规律的方式发展演化,展示了经济与文化“两全其美”的盛况。

——摘编自刘士林《城市史视野下的宋代江南城市与文化》

材料二 明代中期以后,若是将其置于“都市化”的范畴下进行考察,其时代的特殊性就更容易显现出来。此时,社会出现了一个转变过程,举凡人口的持续增长,经济的货币化和多样化,社会流动的加速,无不显示出它与明初有着本质上的不同。到明朝后期,在外部文化力量的引发下,新的思想迅速萌芽,产生了强烈的变革要求,历史的陈旧的传统受到了来自各方文化力量的猛烈冲击,思想比以前任何时代都活跃。

——摘编自陈宝良《明代的社会与城市生活》

材料三 新文化何以能够演变成为现代中国最具深远意义的文化事件?首先是上海这个中心口岸。借助上海这个贸易、经济、文化的码头,新的思潮、新的文化最初在上海落户,然后由上海逐步传播出去。《新青年》迁到北京后,并没有割断和上海的联系,它的印刷和发行仍在上海,因为当时的北京尚不具备这种能力。但《青年杂志》在上海时没什么影响,到北京以后影响就放大了。《新青年》到北京这个政治中心,是由北大的一些教授撰稿编辑的,《新青年》的编辑还是原来那些人,但发言的位置跟在上海时完全不同。

——摘编自周武《新文化运动是京沪共谋的结果》

(1)根据材料一,结合所学,写出雅典作为“理想城市的范本”所体现的城市功能及雅典卫城中的建筑艺术代表,并分析宋代江南城市能够解决“物质生产与精神生产的不平衡”的原因。

(2)根据材料二,结合所学,从“都市化”的角度概括明代中期以后经济“货币化和多样化”的突出表现,并扼要说明其与明朝后期“新的思想迅速萌芽”之间的关系。

(3)根据材料三,归纳作者的主要观点并简要说明理由。结合所学,列举1919-1922年间在上海“新的思潮、新的文化”得到进一步传播和实践的主要史实。

材料一 (二)半殖民地的中国,应该以国民革命运动为中心工作,以解除内外压迫。

(三)依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党。

……

(五)工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要,因此,共产国际执行委员会决议中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党,中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决,此次全国大会亦通过此议决。

——引自《关于国民运动及国民党问题的议决案》等

材料二 大革命失败后,全党为寻找中国革命新道路进行了艰苦的探索。1927年8月7日,中共中央在汉口秘密召开紧急会议。毛泽东在会上严肃批评了陈独秀的右倾错误:第一、在国民党问题上,党中央在国共合作的国民党中始终没有当“主人”的思想;第二、在农民问题上,党中央不支持农民革命;第三、在军事问题上,“不做军事运动专做民众运动”。毛泽东强调“秋收暴动非军事不可”,党“以后要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的”。

——摘编自《百年党史》

材料三 党的二十八年是一个长时期,我们仅仅做了一件事,这就是取得了革命战争的基本胜利。这是值得庆祝的,因为这是人民的胜利,因为这是在中国这样一个大国的胜利。中国共产党之所以能够把革命引向胜利,一条根本性的经验就是,必须坚持把马克思列宁主义的基本原理和中国的具体实际结合起来,不断推进马克思主义中国化的事业。正是在中国化的马克思主义理论——毛泽东思想指引下,中国共产党制定了正确的理论、纲领、路线、方针和政策,找到了适合本国国情的革命道路。

——摘编自《中国共产党的九十年》等

(1)根据材料一,概括中国共产党促成第一次国共合作的原因。结合所学,简述“国民革命运动”的主要成果。(2)根据材料二,概括毛泽东在此次“紧急会议”中的主要观点。结合所学,简述该会议后中国共产党为开辟“中国革命新道路”进行的艰苦探索。

(3)根据材料三,总结中国共产党“取得了革命战争的基本胜利”的经验。结合所学,概述“人民的胜利”的伟大意义。

材料一

材料二 习近平同志指出:“中国共产党的历史,总起来说是党团结带领人民不断把中国革命、建设、改革事业推向前进的历史,其所取得的成就与进步伟大辉煌,其所经历的困难与风险也世所罕见。”这一重要论述,启发我们思考“我们党为什么总能战胜风险、力挽狂澜”这样一个重要而又严肃的问题。

——摘自欧阳淞《我们党为什么总能战胜风险力挽狂澜》

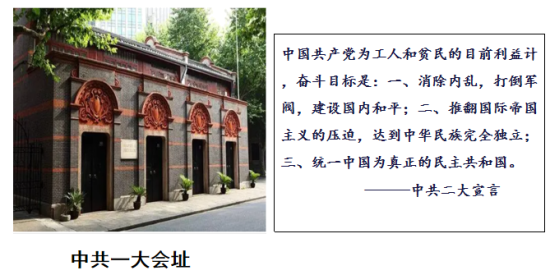

(1)根据材料一图文资料并结合所学知识,概括指出中共一大与中共二大在革命目标上的不同,并分析其原因?

(2)结合所学知识,指出材料二中中国共产党在“革命、建设、改革事业”方面的巨大成就。结合中国新民主主义革命的历史,说明中国共产党“力挽狂澜”的重大事件?

材料一 中华文化共同体的最初形成,主要是在农耕地区。以孔子、孟子等为代表的齐鲁文化,以老子、庄子为代表的荆楚文化,以商鞅、韩非为代表的法家文化,以墨子为代表的下层文化,经过长时间的磨合,形成了中华文化共同体的基本价值观念。后来,又不断地融合了一些源于其他族群的文化,尤其是游牧民族文化、佛教的文化、伊斯兰的文化、基督教的文化。而所有这些源于其他族群的文化,之所以成为中华文化共同体的有机构成部分,都是因为它们在中国土地上生了根,实现了文化的中国化,和中华文化共同体原先基本价值观念相结合,共同构成了中华民族形成和发展稳定的文化基础。

材料二 传统中华文化共同体近代以来的深刻裂变,是在近代西方文明的强烈冲击下开始的。在作为《青年杂志》发刊词的《敬告青年》中,陈独秀高调揭示新文化六大纲领……这六大纲领,无一不是以近代西方为坐标;无一不是将近代西方的观念与制度,视为中国必须原封不动照样复制的目标模式。新文化运动后期,接受了俄国十月革命所代表的新的价值观和一种全新的社会发展目标模式,劳工、农民方才得到关注,这一文化运动方才接上了中国的地气。这也就是毛泽东所说的青年运动必须和工农相结合,它才具有真正强大的生命力。

——以上材料均摘编自姜义华《中华文化共同体的百年裂变与重建》

材料三 (一)确认文化多样性是人类的一项基本特性;

(二)认识到文化多样性是人类的共同遗产,应当为了全人类的利益对其加以珍爱和维护;

(三)意识到文化多样性创造了一个多姿多彩的世界,它使人类有了更多的选择,得以提高自己的能力和形成价值观,并因此成为各社区、各民族和各国可持续发展的一股主要推动力;

(四)忆及在民主、宽容、社会公正以及各民族和各文化间相互尊重的环境中繁荣发展起来的文化多样性对于地方、国家和国际层面的和平与安全是不可或缺的……

——联合国教科文组织《保护和促进文化表现形式多样性公约》(2005年)

(1)根据材料一,结合所学,以佛教文化为例概述“其他族群文化成为中华文化共同体有机构成部分”的关键及过程。

(2)根据材料二,结合所学,归纳近代以来中华文化共同体深刻裂变的轨迹,并指出新文化运动后期“接上中国地气”的着眼点,并结合国民党一大内容进行说明。

(3)根据材料三,概括要保护世界文化多样性的原因。结合所学,指出世界文化多样性面临的挑战。

材料一1895年,严复发表《原强》一文,以达尔文、斯宾塞的学说阐述国家盛衰治乱之理。文中以“群”对应英语中的society,并首揭“群学”一语。此后,康有为、梁启超等人逐渐萌生“以群为体,以变为用”的维新思想,较为全面地阐述了群与学、群与强、群与治、群与变、群与会的关系,认为“合群”是传播新知、开启民智、实现自强的有效手段。作为联结同志,开通风气的一种有效方式,组织学会自然是“合群”的题中之意。 因此,学会便作为康、梁等人“合群立国”的主要举措之一,应运而生。

——摘编自方平《晚清上海的公共领域(1895—1911)》

材料二1900年以后,绅士在城里办商会、学校,建立各种组织,结社非常普遍,“社会”极为普遍地成为其总称。从 1902年起,报刊中“社会”的使用次数开始增加,逐渐取代更具有传统政治色彩的“群”。1903年,革命刊物《浙江潮》发表的《新社会之理论》一文,广泛使用近代意义的“社会”概念;革命党人陈天华在《苏报》上撰文,强调学生与“各级社会”不同,是“祖国存亡之关键”。 1904年后,“社会”一词高度普及。伴随“社会”一词的风行,时人开始思考如何进行政治变革和社会改造。部分革命党员意识到自己是“中等社会”的代表,必须以“下等社会”为依托,为根据地,并自信有能力领导“下等社会”进行“有秩序之革命”。尽管“中等社会”并没有真正把“下等社会”发动起来,但他们领导的革命则是一个承先启后的历史环节。

——据陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》等整理

材料三“社会”一词的逐渐普及与社会主义的传播和革命思想的进入,在一定程度上呈现为同一历史过程。根据对《新青年》杂志的统计,1919年之前,“社会主义”一词总共才出现34次;1919年,“社会主义”的使用次数激增至104次;1921—1922年间高达 685次。1919年,李大钊发表了《我的马克思主义观》一文,其中写道:“自马氏与昂格思合著《共产者宣言》……大家才知道社会主义的实现,离开人民本身,是万万作不到的,这是马克思主义一个绝大的功绩。”在时代潮流的激荡下,先进知识分子奔集到马克思主义旗帜下,从这里看到了中华民族的新希望。

——据金冲及《二十世纪中国史纲》等整理

(1)根据材料一,写出康、梁等人“群学”思想的关键词。结合所学,概括维新派传播“群学”思想的根本目的。(2)根据材料二,概括 20世纪初“社会”一词逐渐取代“群”的原因。结合所学,列举1911年辛亥革命前革命党人领导“有秩序之革命”的重要举措。

(3)根据材料三,结合所学,概括 1919—1922年间《新青年》杂志中“社会主义”一词使用次数激增的国内动因。从社会主义理论的角度,简析“先进知识分子奔集到马克思主义旗帜下”的缘由。

材料一 南京临时政府关于“振兴实业”的舆论宣传和为此而着力提倡的国货运动,---爱国华侨也竞相归国投资办厂和努力推销国货产品。1915年日本提出阴谋灭亡中国的“二十一条”后,全国人民更掀起了大规模的抵制日货运动,一时间人人以用国货为荣,有力地推动了民族工业的发展。

——摘自李侃等主编《中国近代史》(第四版)

材料二 孙中山领导的革命活动,没有很长时间的宣传教育和组织工作,就很快把重点转到发动武装起义上来。这是它的优点,但也带来弱点:缺少一场有足够力度的思想文化运动作为先导。从这个意义上,可以说初期新文化运动是对辛亥革命在这方面的补课。

----金冲及《二十世纪中国史纲(第一卷)》

材料三 革命军队必须与无产阶级一起推翻资产阶级的政权,必须援助工人阶级,直到社会阶级区分消除为止;(2)承认无产阶级专政,直到阶级斗争结束,即直到消灭社会的阶级区分;(3)消灭资本家私有制,没收机器、土地、厂房和半成品等生产资料,归社会公有;(4)联合第三国际。

——《中国共产党第一个纲领》,《中共中央文件选集》,第1册

(1)根据材料一结合所学,概括民国初期民族工业发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学,概括新文化运动的影响。

(3)根据材料三并结合所学,为什么说中国共产党的成立是一件开天辟地的大事?

材料一 甲午大败,“成中国之巨祸”,中国的民族具有群体意义的觉醒也因此而开始。这是近代百年的一个历史转机。维新改良的潮流急速地涨涌于民族觉醒的曙光之中,成为那个时代的主流。它吸引着一切爱国的中国人从改革中寻求民族的出路。例如,商人经元善就是因此成为一个著名的政治人物的。同时,孙中山、杨衢云、陈少白也挟着革命的风雷走上前来。他们代表着历史的下一个阶段。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 鸦片战争后,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,民族危机愈加严重,满怀救国救民胸怀的先进分子不断尝试各种主义来拯救中国,但都以失败告终,中国的前途和命运问题始终没有解决。俄国十月革命的一声炮响为中国送来了马克思主义,中国的先进分子找到了拯救中国的出路。

——摘编自李计丰《只有马克思主义才能发展中国》

(1)根据材料一,指出甲午战败后民族觉醒的具体表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国先进分子选择马克思主义的原因。

材料一对现有其他政党,应采取独立的攻击的政策。……我们应始终站在完全独立的立场上,只维护无产阶级的利益,不同其他党派建立任何关系。

——《中国共产党第一个决议》(1921年7月)

材料二中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党……工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要,因此,共产国际执行委员会议决中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党,中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决,此次全国大会亦通过此议决。

——《关于国民运动及国民党问题的议决案》(1923年6月)

材料三 农民问题乃国民革命的中心问题,农民不起来参加并拥护国民革命,国民革命不会成功;农民运动不赶速地做起来,农民问题不会解决:农民问题不在现在的革命运动中得到相当的解决,农民不会拥护这个革命。

——毛泽东《国民革命与农民运动》(1926年9月)

(1)根据材料一和材料二指出,中国共产党对国民党的政策发生了什么转变?结合材料二和所学知识,分析上述转变产生的原因。

(2)结合所学知识指出上述转变取得的直接成果,这一成果产生了哪些积极影响?

(3)结合材料三和所学知识回答,从国民革命的实践中,中国共产党人的认识获得哪些发展?

材料一 1914年爆发的帝国主义战争使中国人民中的先进分子对资本主义制度发生了进一步的怀疑。1917年俄国十月社会主义革命的胜利在中国人民中引起了巨大的激动,尤其是先进分子由此开拓了眼界。《新青年》的主要撰稿人之一的李大钊在1918年到1919年间开始发表文章宣传马克思主义。许多先进的青年知识分子包括毛泽东、周恩来、蔡和森在1918年到1920年间接触到和接受了马克思主义,并在各地成立了研究和宣传马克思主义的团体。

——整编自胡绳《从鸦片战争到五四运动》

材料二 为了实现中华民族伟大复兴,中国共产党团结带领中国人民,浴血奋战、百折不挠,创造了新民主主义革命的伟大成就。我们经过北伐战争、土地革命战争、_________、________,以武装的革命反对武装的反革命,推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山,建立了人民当家作主的中华人民共和国,实现了民族独立、人民解放。新民主主义革命的胜利,彻底结束了旧中国半殖民地半封建社会的历史,彻底结束了旧中国一盘散沙的局面,彻底废除了列强强加给中国的不平等条约和帝国主义在中国的一切特权,为实现中华民族伟大复兴创造了根本社会条件。

——习近平《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》

(1)根据材料一,概括马克思主义在中国广泛传播的原因,并结合所学,指出其传播的主要方式。

(2)结合所学,写出材料二中下划线处所对应的两场革命战争,并分析中国共产党能够领导新民主主义革命取得胜利的原因。

| A.警惕共产党力量的壮大 | B.强调工农在革命中的地位 |

| C.表达国共合作的重要性 | D.总结辛亥革命失败的原因 |