材料一 中国共产党为工人和贫农目前的利益计,奋斗目标是:⑴消除内乱,打倒军阀,建设国内和平;⑵推翻国际帝国主义压迫,达到中华民族完全独立;(3)统一中国为真正民主共和国……

——摘自《中共二大宣言》

(1)材料一中中国共产党提出的奋斗目标是什么?(3分)

材料二 中共中央再郑重向全国宣言:①孙中山先生的三民主义为中国今日之必需,本党愿为其彻底的实现而奋斗。②取消一切推翻国民党政权的暴动政策,及赤化运动,停止以暴力没收地主土地的政策。③取消现在的苏维埃政府,实行民权政治,以期全国政权之统一。④取消红军名义及番号,改编为国民革命军,受国民政府军事委员会之统辖,并待命出动,担任抗日前线之职责。

——引自《中共中央为公布国共合作宣言》

(2)概括指出材料二中中国共产党提出的中心任务。结合所学知识简述中共提出这一中心任务的背景及其实践效果。(3分)

(3)这个中心任务是否与中共二大提出的奋斗目标相矛盾?为什么?(3分)

材料一 鸦片战争后,清政府有四次大变革或变革的尝试……这四次改革都是中国和列强社会发展水平差距很大,加上丢失领土乃至亡国的危机感,在激发了统治集团和民间变革图存意识的情况下,逐步实施的。然而,这些改革最终以失败告终。

——摘编自戴鞍钢《晚清史》和黄治军《大清灭亡启示录》等

(1)根据材料一,概括指出鸦片战争后清政府的四次变革尝试分别指什么?结合所学,从背景和失败原因的角度归纳四次变革的共同特点。

材料二 自清末以来,中国思想界出现一股尊西崇新的大潮。时人认为西方便是“新”的模板。国人将世界分成新旧两部分,而西方便是中国想要进入的“新世界”……第一次世界大战的爆发部分改变了这一思想态势,原本被模仿的现代文明即将被淘汰,取而代之的是一个崭新的未来文明。梁漱溟不无夸张地说,中国的西化潮流很快“退落,成为过去之事”,“其转捩就在头一次欧洲大战中;从那次大战后到现在,完全为另一潮流所代兴”。

——摘编自周月峰《以“未来”否定“现代”》

(2)根据材料二,指出一战后中国思想界出现的新变化。结合所学,分析这一新变化出现的原因及对中国革命发展的影响。

材料一 1915年,陈独秀在《东西民族根本思想之差异》长文中提出了“西洋民族以个人为本位,东洋民族以家族为本位”的观点,指出中国“宗法社会以家庭为本位,而个人无权利,一家之人,听命家长”,表现出强调服从君父、移孝作忠的权威主义特质。最后结论是:“欲转善因,是在以个人本位主义,易家族本位主义。”

——摘编自孙邦金等《陈独秀的家庭伦理观与近代中国的“家庭革命”》

材料二 1922年6月,中共中央第一次发表对时局的主张,肯定了辛亥革命,认为它“是适应近代由封建制度到民主制度,由单纯商品生产制度到资本家商品生产制度之世界共同趋势的战争,是在历史进化上有重要意义的战争”。这是首次以中共中央的名义评价辛亥革命。

——摘编自陈金龙《马克思主义中国化进程中的话语建构》

(1)根据材料一并结合所学,分析中国“家族本位主义”形成的历史原因,简析陈独秀探讨“东西民族根本思想之差异”的意图。

(2)根据材料二,用关键词概括中共中央认识辛亥革命历史意义的角度。结合所学,分析上述认识形成的时代背景。

| 物品 | 1924年7月英国输华情况 | 1925年7月英国输华情况 | 数量增减百分/% | ||

| 数量 | 价值/镑 | 数量 | 价值/镑 | ||

| 棉纱 | 74200磅 | 16114 | 42400磅 | 692 | -43 |

| 铁条等 | 2020吨 | 21735 | 529吨 | 10586 | -74 |

| 烟及烟草 | 154406磅 | 78019 | 42715磅 | 4227 | -72 |

| 肥皂 | 34000磅 | 8023 | 85900磅 | 2254 | -74 |

| 纺织机械 | 254吨 | 31015 | 71吨 | 15872 | -72 |

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

材料一

材料二 习近平同志指出:“中国共产党的历史,总起来说是党团结带领人民不断把中国革命、建设、改革事业推向前进的历史,其所取得的成就与进步伟大辉煌,其所经历的困难与风险也世所罕见。”这一重要论述,启发我们思考“我们党为什么总能战胜风险、力挽狂澜”这样一个重要而又严肃的问题。

——摘自欧阳淞《我们党为什么总能战胜风险力挽狂澜》

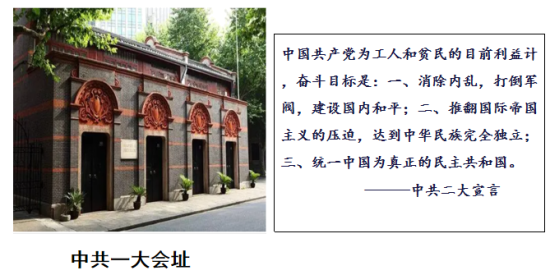

(1)根据材料一图文资料并结合所学知识,概括指出中共一大与中共二大在革命目标上的不同,并分析其原因?

(2)结合所学知识,指出材料二中中国共产党在“革命、建设、改革事业”方面的巨大成就。结合中国新民主主义革命的历史,说明中国共产党“力挽狂澜”的重大事件?

材料一 经过鸦片战争,少数有识之士更认识到外国有所长、中国有所短,产生了学习西方的思想。道光二十年(1840年)八月,林则徐曾奏言:“自道光元年至今,粤海关已征银三千余万两……若前此以关税十分之一制炮造船,则制夷已可裕如,何致尚形棘手。”此语后来被魏源表述为:“中国造船铸炮,至多不过三百万,即可师敌之长技以制敌。”

——叶世昌《近代中国经济思想史》

材料二 故康先生之上皇帝书曰,守旧不可,必当变法……而我皇上亦深知此意,徒以无权不能达行,故屡将先生之折交军机总署会议,严责其无得空言搪塞,盖以见制西后,故欲借群臣之议以定之也。无如下有老警守旧之大臣,屡经严责而不恤,上有揽权猜忌之西后,一切请命而不行……使不然者,则此三月之中,旧弊当已尽革,新政当已尽行。

——梁启超《戊戌政变记》

材料三 五四运动以全民族的行动激发了追求真理、追求进步的伟大觉醒。五四运动前后,我国一批先进知识分子和革命青年,在追求真理中传播新思想新文化,勇于打破封建思想的桎梏,猛烈冲击了几千年来的封建旧礼教、旧道德、旧思想、旧文化。五四运动改变了以往只有觉悟的革命者而缺少觉醒的人民大众的斗争状况,实现了中国人民和中华民族自鸦片战争以来第一次全面觉醒。经过五四运动洗礼,越来越多中国先进分子集合在马克思主义旗帜下,1921年中国共产党宣告正式成立,中国历史掀开了崭新一页。

——习近平《在纪念五四运动100周年大会上的讲话》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别写出林则徐和魏源在探索“制敌”方面的具体贡献,并概述他们在近代中国历史上的地位。(2)根据材料二、概括梁启超认为新政未能“尽行”的原因,并运用唯物史观予以评析。

(3)根据材料三、从探索国家出路的视角概括五四运动的意义。综合材料一、二、三、概括中国人民探索国家出路的三个层次。

材料一 “文化是城市的灵魂”。雅典作为理想城市的范本,不是因为它集聚了多少财富和人口,而是因为它的文明和文化创造。但即使在雅典城,仍存在着美中不足乃至重要缺陷——物质生产与精神生产的不平衡。这种物质与精神的不平衡,在“上有天堂、下有苏杭”的宋代江南地区,得到了很好的解决。宋代江南城市引领中国古代城市按照更符合城市自然规律的方式发展演化,展示了经济与文化“两全其美”的盛况。

——摘编自刘士林《城市史视野下的宋代江南城市与文化》

材料二 明代中期以后,若是将其置于“都市化”的范畴下进行考察,其时代的特殊性就更容易显现出来。此时,社会出现了一个转变过程,举凡人口的持续增长,经济的货币化和多样化,社会流动的加速,无不显示出它与明初有着本质上的不同。到明朝后期,在外部文化力量的引发下,新的思想迅速萌芽,产生了强烈的变革要求,历史的陈旧的传统受到了来自各方文化力量的猛烈冲击,思想比以前任何时代都活跃。

——摘编自陈宝良《明代的社会与城市生活》

材料三 新文化何以能够演变成为现代中国最具深远意义的文化事件?首先是上海这个中心口岸。借助上海这个贸易、经济、文化的码头,新的思潮、新的文化最初在上海落户,然后由上海逐步传播出去。《新青年》迁到北京后,并没有割断和上海的联系,它的印刷和发行仍在上海,因为当时的北京尚不具备这种能力。但《青年杂志》在上海时没什么影响,到北京以后影响就放大了。《新青年》到北京这个政治中心,是由北大的一些教授撰稿编辑的,《新青年》的编辑还是原来那些人,但发言的位置跟在上海时完全不同。

——摘编自周武《新文化运动是京沪共谋的结果》

(1)根据材料一,结合所学,写出雅典作为“理想城市的范本”所体现的城市功能及雅典卫城中的建筑艺术代表,并分析宋代江南城市能够解决“物质生产与精神生产的不平衡”的原因。

(2)根据材料二,结合所学,从“都市化”的角度概括明代中期以后经济“货币化和多样化”的突出表现,并扼要说明其与明朝后期“新的思想迅速萌芽”之间的关系。

(3)根据材料三,归纳作者的主要观点并简要说明理由。结合所学,列举1919-1922年间在上海“新的思潮、新的文化”得到进一步传播和实践的主要史实。

材料一 (二)半殖民地的中国,应该以国民革命运动为中心工作,以解除内外压迫。

(三)依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党。

……

(五)工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要,因此,共产国际执行委员会决议中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党,中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决,此次全国大会亦通过此议决。

——引自《关于国民运动及国民党问题的议决案》等

材料二 大革命失败后,全党为寻找中国革命新道路进行了艰苦的探索。1927年8月7日,中共中央在汉口秘密召开紧急会议。毛泽东在会上严肃批评了陈独秀的右倾错误:第一、在国民党问题上,党中央在国共合作的国民党中始终没有当“主人”的思想;第二、在农民问题上,党中央不支持农民革命;第三、在军事问题上,“不做军事运动专做民众运动”。毛泽东强调“秋收暴动非军事不可”,党“以后要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的”。

——摘编自《百年党史》

材料三 党的二十八年是一个长时期,我们仅仅做了一件事,这就是取得了革命战争的基本胜利。这是值得庆祝的,因为这是人民的胜利,因为这是在中国这样一个大国的胜利。中国共产党之所以能够把革命引向胜利,一条根本性的经验就是,必须坚持把马克思列宁主义的基本原理和中国的具体实际结合起来,不断推进马克思主义中国化的事业。正是在中国化的马克思主义理论——毛泽东思想指引下,中国共产党制定了正确的理论、纲领、路线、方针和政策,找到了适合本国国情的革命道路。

——摘编自《中国共产党的九十年》等

(1)根据材料一,概括中国共产党促成第一次国共合作的原因。结合所学,简述“国民革命运动”的主要成果。(2)根据材料二,概括毛泽东在此次“紧急会议”中的主要观点。结合所学,简述该会议后中国共产党为开辟“中国革命新道路”进行的艰苦探索。

(3)根据材料三,总结中国共产党“取得了革命战争的基本胜利”的经验。结合所学,概述“人民的胜利”的伟大意义。

材料一 中华文化共同体的最初形成,主要是在农耕地区。以孔子、孟子等为代表的齐鲁文化,以老子、庄子为代表的荆楚文化,以商鞅、韩非为代表的法家文化,以墨子为代表的下层文化,经过长时间的磨合,形成了中华文化共同体的基本价值观念。后来,又不断地融合了一些源于其他族群的文化,尤其是游牧民族文化、佛教的文化、伊斯兰的文化、基督教的文化。而所有这些源于其他族群的文化,之所以成为中华文化共同体的有机构成部分,都是因为它们在中国土地上生了根,实现了文化的中国化,和中华文化共同体原先基本价值观念相结合,共同构成了中华民族形成和发展稳定的文化基础。

材料二 传统中华文化共同体近代以来的深刻裂变,是在近代西方文明的强烈冲击下开始的。在作为《青年杂志》发刊词的《敬告青年》中,陈独秀高调揭示新文化六大纲领……这六大纲领,无一不是以近代西方为坐标;无一不是将近代西方的观念与制度,视为中国必须原封不动照样复制的目标模式。新文化运动后期,接受了俄国十月革命所代表的新的价值观和一种全新的社会发展目标模式,劳工、农民方才得到关注,这一文化运动方才接上了中国的地气。这也就是毛泽东所说的青年运动必须和工农相结合,它才具有真正强大的生命力。

——以上材料均摘编自姜义华《中华文化共同体的百年裂变与重建》

材料三 (一)确认文化多样性是人类的一项基本特性;

(二)认识到文化多样性是人类的共同遗产,应当为了全人类的利益对其加以珍爱和维护;

(三)意识到文化多样性创造了一个多姿多彩的世界,它使人类有了更多的选择,得以提高自己的能力和形成价值观,并因此成为各社区、各民族和各国可持续发展的一股主要推动力;

(四)忆及在民主、宽容、社会公正以及各民族和各文化间相互尊重的环境中繁荣发展起来的文化多样性对于地方、国家和国际层面的和平与安全是不可或缺的……

——联合国教科文组织《保护和促进文化表现形式多样性公约》(2005年)

(1)根据材料一,结合所学,以佛教文化为例概述“其他族群文化成为中华文化共同体有机构成部分”的关键及过程。

(2)根据材料二,结合所学,归纳近代以来中华文化共同体深刻裂变的轨迹,并指出新文化运动后期“接上中国地气”的着眼点,并结合国民党一大内容进行说明。

(3)根据材料三,概括要保护世界文化多样性的原因。结合所学,指出世界文化多样性面临的挑战。

材料一1895年,严复发表《原强》一文,以达尔文、斯宾塞的学说阐述国家盛衰治乱之理。文中以“群”对应英语中的society,并首揭“群学”一语。此后,康有为、梁启超等人逐渐萌生“以群为体,以变为用”的维新思想,较为全面地阐述了群与学、群与强、群与治、群与变、群与会的关系,认为“合群”是传播新知、开启民智、实现自强的有效手段。作为联结同志,开通风气的一种有效方式,组织学会自然是“合群”的题中之意。 因此,学会便作为康、梁等人“合群立国”的主要举措之一,应运而生。

——摘编自方平《晚清上海的公共领域(1895—1911)》

材料二1900年以后,绅士在城里办商会、学校,建立各种组织,结社非常普遍,“社会”极为普遍地成为其总称。从 1902年起,报刊中“社会”的使用次数开始增加,逐渐取代更具有传统政治色彩的“群”。1903年,革命刊物《浙江潮》发表的《新社会之理论》一文,广泛使用近代意义的“社会”概念;革命党人陈天华在《苏报》上撰文,强调学生与“各级社会”不同,是“祖国存亡之关键”。 1904年后,“社会”一词高度普及。伴随“社会”一词的风行,时人开始思考如何进行政治变革和社会改造。部分革命党员意识到自己是“中等社会”的代表,必须以“下等社会”为依托,为根据地,并自信有能力领导“下等社会”进行“有秩序之革命”。尽管“中等社会”并没有真正把“下等社会”发动起来,但他们领导的革命则是一个承先启后的历史环节。

——据陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》等整理

材料三“社会”一词的逐渐普及与社会主义的传播和革命思想的进入,在一定程度上呈现为同一历史过程。根据对《新青年》杂志的统计,1919年之前,“社会主义”一词总共才出现34次;1919年,“社会主义”的使用次数激增至104次;1921—1922年间高达 685次。1919年,李大钊发表了《我的马克思主义观》一文,其中写道:“自马氏与昂格思合著《共产者宣言》……大家才知道社会主义的实现,离开人民本身,是万万作不到的,这是马克思主义一个绝大的功绩。”在时代潮流的激荡下,先进知识分子奔集到马克思主义旗帜下,从这里看到了中华民族的新希望。

——据金冲及《二十世纪中国史纲》等整理

(1)根据材料一,写出康、梁等人“群学”思想的关键词。结合所学,概括维新派传播“群学”思想的根本目的。(2)根据材料二,概括 20世纪初“社会”一词逐渐取代“群”的原因。结合所学,列举1911年辛亥革命前革命党人领导“有秩序之革命”的重要举措。

(3)根据材料三,结合所学,概括 1919—1922年间《新青年》杂志中“社会主义”一词使用次数激增的国内动因。从社会主义理论的角度,简析“先进知识分子奔集到马克思主义旗帜下”的缘由。