1919年1月,北京政府派代表团参加巴黎和会,外交总长陆征祥为团长,顾维钧、王正廷等人为成员。6月28日,中国拒签《凡尔赛条约》。

材料一 和议草约大体应签字,惟山东问题应提出声明。(指在和约内注明中国对山东问题条款不予承认的保留意见,才能签字)

——5月15日北京政府来电(代表团20日收到)

注:当时北京与巴黎之间发电报需数日才能收到。

材料二 昨英、法两使均称签字加保留事恐办不到,……如不能保留应签字为是。

——5月20日北京政府来电(代表团24日收到)

材料三 所有(请愿团)各代表等陈请,不能保留即拒绝签字等情,昨亦电达专使(指陆征祥)在案。

——6月27日《政府对鲁代表呈文之批词》(即北京政府对山东请愿团要求的批示)

材料四 我不愿意再在不公正的条约上签署我的名字,……闭幕会议(指6月28日《凡尔赛条约》签字仪式)已经结束几小时后,我收到一封完全出乎意料的电报,向我下达不签字的命令,其实我已自行其事地大胆实行了。

——陆征祥于1943年回忆

材料五 电报实际上是指令代表拒绝签字。电报于6月28日下午到达,我想是三点钟左右,那已在和会最后会议结束之后了。……陆总长本人起初赞同签约,甚至即使不允保留,可能也会赞同签字,但由于中国国内以及巴黎形势的发展,在国内舆论强大压力下,他最后也同意我的意见,反对签字了。

——《顾维钧回忆录》1976年

材料六 签约之日,和会事事为我备齐,待我随班签字,当此之时,廷与陆使愤慨万分,而陆使心犹重违北京训令,迟疑未决,经廷一再趣劝速决,二人卒皆严拒不到。

——《王正廷致吴景濂等函》1919年8月11日

(1)辨析和考证上述史料,说明中国拒签和约的真正决策者。(2)简析中国拒签和约的原因。

材料 人民英雄纪念碑在1949年9月30日奠基,1958年落成揭幕。碑身上碑文由毛泽东同志起草,开始时有人提出碑文可以重点突出我党为革命事业做出的突出贡献,然而毛泽东认为人民英雄纪念碑应该是纪念所有为国家革命事业牺牲的人民英雄,并不仅仅只是纪念我党的战士,所以最终碑文中既没有提到我党,也没有提到解放军。碑身正面碑文由毛泽东亲笔题写“人民英雄永垂不朽”八个大字,背面碑文由周恩来书写,按照由近及远,即由三年以来、三十年以来,再到1840年以来的叙述方式,歌颂各时期牺牲的人民英雄永垂不朽。碑身基座上的浮雕创作在纪念碑设计中占据重要分量,由范文澜先生主持的雕画史料编审委员会就浮雕内容题材问题进行了多次修改,最终确立了以下10个题材:“虎门销烟”“金田起义”“武昌起义”“五四运动”“五卅运动”“南昌起义”“抗日游击战争”“支援前线”“胜利渡长江”和“欢迎人民解放军”。在浮雕创作中,如何塑造人物形象,也经过一番探索。最初设计稿中曾出现一些著名历史人物主导的现象,但最后决定以群体形象为表现对象,不出现个体形象,以群体性的英雄形象来表现人民战争的伟大功绩。如“南昌起义”,用一个连队去表现当时情景。所以最后纪念碑浮雕的画面上共呈现了170多个人物。

从上述材料中提炼一个主题,任选纪念碑基座浮雕中的2幅,依据材料和所学,对这一主题进行阐述。(要求:主题明确、史实恰当、史论结合、逻辑清晰。)

| 相关史料 | 24日,未署年月 | 北洋政府曾发给代表团训令签约的电报。 |

| 6月8日 | 《晨报》刊载上文电报并注明,“上月廿四(24)日国务院发出电报”。 | |

| 6月26日 | 北洋政府电令中国代表称,如不能保留山东,即拒绝签字。 | |

| 学者推断 | 考虑到当时的技术条件,当时向巴黎发电需数日才能送到,26日发电为时已晚。北洋政府在最后时刻做出这一决定,没有任何实际意义。 | |

| A.北洋政府坚决拒签和约 | B.《晨报》支持五四运动 |

| C.拒签促使学生运动爆发 | D.北洋政府推卸签约责任 |

材料一:改革开放后,思想解放使学者们开始重新研究中共党史的一些重大问题。1978年,学者邵维正在参与编写新民主主义革命史长编的过程中,发现中共一大在召开日期、出席人数等方面,竟然存在25种不同的说法。在海外的中共党史论著中对此也早有议论,有的反动分子还以此攻击中国共产党。邵维正在日记里写道:“理论战线上的同志,特别是党史工作者,有义不容辞的责任弄清党的历史事实,把真相告诉人民大众,回应国内外敌对势力的攻击。”

材料二:邵维正对日期的考证大体可以分为三个阶段。

第一个阶段:从代表行踪入手证明一大不是7月1日召开的。通过查阅日记原件、当时报刊杂志等大量史料,并多次探访在世的北京代表刘仁静,一大代表的行踪大体得到确认:1921年7月1日在上海的一大代表只有5人,不足半数;所有代表到齐的时间为7月20日之后。

第二个阶段:综合分析,初步锁定一大召开的日期。他获得了一份20世纪50年代从苏联移交过来的档案,该档案原件存于共产国际,据文件内容可以确定三点:开会时间接近“23日”或“24日”;在上海的会期为8天;由于“侦探闯会”,后来会址转移。

第三个阶段:连环印证,最终确定一大召开的日期。一大曾因受到法国巡捕的侵扰转移到浙江嘉兴南湖举行。邵维正从1921年8月2日的《上海生活报》上找到了相关报道,据此,他断定法国巡捕侵扰的时间是7月30日,这与共产国际所保存的档案文件记载的时间不谋而合。此外,一些代表曾回忆,巡捕走的第二天凌晨,与会代表陈公博所住的大东旅馆发生了一起谋杀案。邵维正也找到了1921年《申报》的相关报道,显示谋杀案时间为7月31日,进一步证明了法国巡捕侵扰的时间是7月30日。以上虽然是几个间接证据,但这些证据足以判断一大在上海最后的会期为7月30日。再向前推移8天,一大开幕是7月23日。

至此,一大召开日期的考证完满结束。

——以上摘编自李步前《邵维正对中共一大的历史考证》

(1)根据材料一,概述邵维正考证中共一大召开日期的背景。(2)根据材料二,举例说明邵维正考证过程使用的史料类型及辨析考证的方法。

一场战争的两种视角

| 军事口号 | 政治倾向 | 社会思潮 | |

| 《北洋画报》的“南征”视角 | “赤”与“反赤” | 以武安国 | 求新反旧 |

| 《良友》的“北伐”视角 | “革命”与“反革命” | 文武合流 | “普遍参与”的现代社会 |

| A.不同史料对战争的记载不同 | B.不同的描述体现战争的多面性 |

| C.不同立场影响对战争的描述 | D.不同时期对战争描述有所侧重 |

| A.历史带有主观色彩,原无真相可言 |

| B.历史解释应该允许而且提倡多元化 |

| C.历史研究应该对多种史料进行考辨分析 |

| D.历史研究只有结合亲历者的结论才可信 |

材料一 历史解释是通过对史料的搜集、整理和辨析,辩证、客观地理解历史事物,不仅要将其描述出来,还要揭示其表象背后的深层因果关系。通过对历史的解释,不断接近历史真实。

——《普通高中历史课程标准(2017年版)》

材料二 帝国主义和中华民族的矛盾,封建主义和人民大众的矛盾,这些就是近代中国社会的主要的矛盾。当然还有别的矛盾,例如资产阶级和无产阶级的矛盾,反动统治阶级内部的矛盾。而帝国主义和中华民族的矛盾,乃是各种矛盾中最主要的矛盾。在半殖民地半封建社会,上述这些矛盾的斗争及其尖锐化,是近代中国革命运动发生和发展的社会基础。

——毛泽东《中国革命和中国共产党》(1939年12月)

面对近代中国社会的主要矛盾,农民阶级、资产阶级、无产阶级都做出了回应。围绕材料并结合所学知识,就其中某一个阶级的回应确定一个主题,给出合理的历史解释。(要求:主题明确,持论有据,逻辑清晰,表述清楚)

材料一 中共一大纪念馆选取文字、图片等多种史料,以“伟大的开端”为题,全面系统地展示了中国共产党的诞生历程。其中包括李大钊《由经济上解释中国近代思想变动的原因》:

凡一时代,经济上若发生了变动,思想上也必发生变动。……

……孔子的学说所以能支配中国人心有二千余年的缘故,不是他的学说本身具有绝大的权威,永久不变的真理,配作中国人的“万世师表”,因他是适应中国二千余年来未曾变动的农业经济组织反映出来的产物……

中国的劳动运动,也是打破孔子阶级主义的运动。孔派的学说,对于劳动阶级,总是把他们放在被治者的地位,作治者阶级的牺牲。“无君子莫治野人,无野人莫养君子。”“劳心者治人,劳力者治于人。”这些话,可以代表孔门贱视劳工的心理。现代的经济组织,促起劳工阶级的自觉,应合社会的新要求,就发生了“劳工神圣”的新伦理,这也是新经济组织上必然发生的构造。

——发表于《新青年》第7卷第2号 1920年1月1日

(1)依据材料,结合所学,说明中共一大纪念馆展示以上文章的原因。

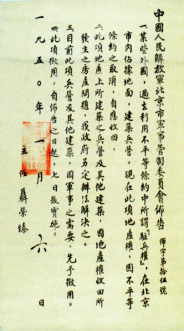

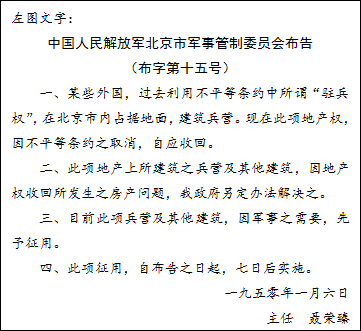

材料二

国家博物馆藏《关于收回帝国主义国家在北京的兵营及其他建筑的布告》

(2)依据材料,结合所学,为以上文物撰写一份解说词。(要求:多角度提取信息,分析全面,解释合理)

| A.甲午战争时期 | B.五四运动时期 | C.国民革命时期 | D.抗日战争时期 |

| A.共产党成立初期的斗争 | B.国民大革命运动兴起 |

| C.抗日民族统一战线形成 | D.解放战争的全面胜利 |