材料一 民国初年,天津绅商宋则久说: “先儒顾亭林先生说过,国家兴亡,匹夫有责。挽救的法子推本溯源只是一个,那就是提倡国货。”他认为提倡国货除了能够抵制洋货外,还能够改善民生。如果四亿国人皆齐心用国货,那需要有无数的工厂制造,需要用无数的工人生产,然后“实业大兴,人人皆有事可做,有钱可赚,家家有积蓄,处处无闲人。” “鄙人认为,国货发达之后,中国一定能富强。”

材料二 随着马克思主义的传入,社会主义和共产主义理论给为民谋利的有志之士增添了新的思想来源,更为中国共产党人奉为宗旨。中国共产党成立后,首先帮助孙中山制定了新三民主义。蒋介石背叛孙中山破坏国共合作之后,中国共产党在城市通过组织工会等方式发动工人为改善劳动和增加报酬而斗争,在根据地推行土地改革,帮助农民获得田地、增进生产、发展经济、改善生活,直到1949年中国共产党取得革命胜利,使为民谋利这一中国现代化的最高目标初步实现。

——摘编自虞和平《中国早期现代化道路的三大特性》

(1)据材料一并结合所学知识,指出宋则久提倡国货的目的及民国初期提倡国货的有利条件。(2)综合上述材料并结合所学知识,分别概括宋则久、孙中山、中国共产党人探索“为民谋利”体现的具体思想内涵。

材料 历史学习,离不开正确的历史观指导。大历史观看待历史问题的视野,首先要坚持长时段,历史需要岁月的洗礼和沉淀,历史只有拉长了看,才能看得更加真切。其次在于空间视野宽广,只有放到足够宽广的空间视野中去考察,才能看得更为立体。历史的构成,除了时间、空间因素,还有一个至关重要的因素,就是历史活动主体。考察和研究历史,既钻进去考察细节又跳出来把握整体,在此基础上抓住其主流本质,细察其中蕴含的历史规律等深层次的东西,从而掌握历史主动,推动历史发展。

——摘编自高长武《以历史唯物主义的大历史观看待中国共产党的100年》

阅读材料,运用大历史观的理论,围绕某一历史主题拟定具体论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表达清晰)

材料一 鸦片战争后,清政府有四次大变革或变革的尝试……这四次改革都是中国和列强社会发展水平差距很大,加上丢失领土乃至亡国的危机感,在激发了统治集团和民间变革图存意识的情况下,逐步实施的。然而,这些改革最终以失败告终。

——摘编自戴鞍钢《晚清史》和黄治军《大清灭亡启示录》等

(1)根据材料一,概括指出鸦片战争后清政府的四次变革尝试分别指什么?结合所学,从背景和失败原因的角度归纳四次变革的共同特点。

材料二 自清末以来,中国思想界出现一股尊西崇新的大潮。时人认为西方便是“新”的模板。国人将世界分成新旧两部分,而西方便是中国想要进入的“新世界”……第一次世界大战的爆发部分改变了这一思想态势,原本被模仿的现代文明即将被淘汰,取而代之的是一个崭新的未来文明。梁漱溟不无夸张地说,中国的西化潮流很快“退落,成为过去之事”,“其转捩就在头一次欧洲大战中;从那次大战后到现在,完全为另一潮流所代兴”。

——摘编自周月峰《以“未来”否定“现代”》

(2)根据材料二,指出一战后中国思想界出现的新变化。结合所学,分析这一新变化出现的原因及对中国革命发展的影响。

材料一 从整体上来观察五四运动,它的骨干力量是以《新青年》同仁和以北大为中心的青年知识分子群体,其中既包括19世纪70-80年代后一代,拥有出国留日经历的陈独秀、李大钊等人,也包括了罗家伦和傅斯年这样的19世纪末的新一代青年知识分子。在陈独秀、李大钊等人留日时期,日本学界正处于“主义”概念广泛应用的时代,这样的经历让陈独秀等人对“主义”有着更加深刻的理解。在五四时期的知识分子心中,不管秉承什么“主义”,有“主义”比没有主义强,“主义”应该成为衡量一切行为的尺度和标准,已经成为他们的共识。

----摘编自邵明众《中国共产主义青年团成立的里程碑意义的历史考察--基于社会思潮变迁的视角》

材料二 五四运动展现了中国青年力量,在主义和社会运动的催化下,中国青年站在了时代的前沿,从社会改良转向谋求社会改造,乃至革命,他们成为社会变革的急先锋。先进青年结成了爱国主义统一战线,他们创办社团,制订组织章程,训练组织骨干,增进组织团结,为中国共产党的成立奠定了组织基础。先进青年教育服务群众,宣传鼓动群众,组织凝聚群众,找到了一条与人民群众相结合的道路,为中国共产党的成立打下了群众基础。先进青年在实践中发现资产阶级改良主义和无政府主义在中国都行不通,转而选择马克思主义,确立了马克思主义信仰,为中国共产党的成立作了思想上的准备。

----摘编自张治银等《酝酿和探索:五四运动与建党准备的历史考察》

(1)根据材料一,概括五四运动中中国青年知识分子的特征。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评五四运动中中国青年活动的价值。

材料一:15、16 世纪(尤其是16世纪)被看作欧洲历史上的“绝对主义国家”时期。这一时期在“绝对权力”和“开明君主制”思想指导下的变革,建立了后世所谓的绝对主义(也可以说是开明绝对主义)国家,其最大特点是国王成为整个民族国家人格化的代表,国王对整个国家的控制达到了前所未有的程度。绝对主义国家对内保障私有财产权和法制,实行君主开明统治,对外实施强国策略。如1494年,英国治安法官取得了对郡长的绝对优势——正式取得了监控郡长的职权。根据亨利七世的立法,他们有权受理那些指控郡长敲诈勒索的案件并且可以不经陪审团而直接以简易程序宣判郡长及其从属官员的罪行。

——摘编自陈国申《从传统到现代:英国地方治理变迁》等

材料二:1901年,邓实、黄节等知识分子探索利用传统文化救国的方式,于上海创办神州国光社。神州国光社初创时期,积极宣传国粹,保存优秀文化典籍,相继出版《国粹丛编》《国粹丛书》等优秀古籍,创办《国粹学报》畅言国粹救国。此外,邓实、黄宾虹等人积极印刷出版金、石、刻、印、字、画等文化遗存,尤其是采用“珂罗版”印刷技术大量印刷出版美术画册。20世纪30年代,王礼锡任总编辑,国粹派彻底退出了神州国光社,他于1931年创办《读书杂志》,继而在该杂志上掀起了轰动一时的中国社会史论战。这次论战中多数参与者自称运用了唯物史观进行辩论。全民族抗战时期,神州国光社出版了《中国内忧外患历史丛书》,该丛书搜集大量明清禁书、秘本,对于民间非官方主流思想的发展状况多有挖掘。

——摘编自姜辉《出版与救国—神州国光社研究》

(1)根据材料一,指出“绝对主义国家”出现的思想根基,并结合所学知识简析16世纪欧洲的“绝对主义国家”形成的历史影响。(2)根据材料二并结合所学知识,评析20世纪30年代神州国光社的转型。

今年适逢五四运动爆发105周年,某校开展了题为“回望五四”的纪念活动,激发了小明同学通过查阅亲历者回忆录展开探究的热情。

(一)回忆录中的五四概况

材料一:3日那一天,邵飘萍到北大作报告,说是山东问题已经失败……当场议决在第二天联合各学校发动(游行)。做了3000多面旗子,并且推我写了五四运动宣言,送到印刷所印刷了5万份。

——五四运动亲历者罗家伦《北京大学与五四运动》

材料二:1919年5月4日早晨,北京各校学生按计划在天安门广场集会,约计有3000余人,游行队伍到了东交民巷,使馆区军警林立,如临大敌。于是出东交民巷,直奔赵家楼卖国贼曹汝霖家。我们翻窗跳入,……后来又在室内点燃起大火,军警说我们杀人放火,随即开始捕人。

——摘编自五四运动亲历者许德珩《回忆五四运动》

(1)若探究“山东问题”的由来,我们应该重点关注的史事有( )(双选)| A.辛亥革命 | B.瓜分中国的狂潮 |

| C.华盛顿会议 | D.“中日民四条约” |

(2)依据上述材料,帮助小明同学完善五四运动爆发的原因及当日学生运动的概况。

| A.外争国权,内惩国贼 | B.打倒列强,除军阀 |

| C.星星之火,可以燎原 | D.停止内战,一致对外 |

(4)“山东问题已经失败”意指( )(单选)

| A.甲午战争日军占领威海卫 | B.巴黎和会拒绝讨论山东问题 |

| C.袁世凯同意日本占有山东 | D.巴黎和会拒绝中国正义要求 |

(二)回忆录中的五四疑云

在数量众多的回忆录中,小明同学发现对五四运动的细节记载存在多处分歧。

材料三:匡互生从西院窗口将铁栅扭弯了两根,打开一个缺口,他从缺口爬进去,打开了大门。

——五四运动亲历者夏明钢《五四运动亲历记》

材料四:我身材较高,就踩在匡互生的肩上,打破天窗,第一批跳入曹贼院中。

——五四运动亲历者陈荩民《回忆我在五四运动的战斗行列里》

材料五:后来打破了一个短墙的窗子,大家爬进去。首先进去的,据我眼睛所看见的,乃是北大的蔡镇瀛,一个预科的学生和高等工业学校一个姓水的。

——五四运动亲历者罗家伦《北京大学与五四运动》

(5)依据上述三则材料,指出对五四运动的细节记载存在什么分歧?(6)同是五四的亲历者,导致其记载分歧的主要原因有哪些?

(三)探寻五四历史真相

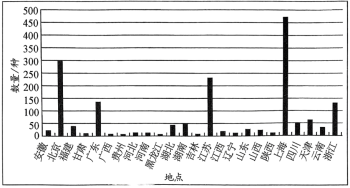

(7)为了尽可能还原五四运动的细节真相,小明同学可以采取怎样的探究方法?材料一 以五四运动为中心的前后时期(1915—1923年),大量期刊涌现。下图是五四时期期刊创办情况:

——摘编自杜波《五四时期期刊研究》

材料二 创办于1915年的《新青年》《科学》及1917年的《太平洋》,代表了当时思想界的动态。文化类期刊有《湘江评论》《浙江新潮》等新文化期刊,《国故》《学衡》等保守主义文化期刊,《侦探世界》等通俗文学期刊,《小说月报》《创造》等新文学期刊。《科学》“以传播世界最新科学知识为职志”,主张科学救国,同类期刊有《电界》《心理》等。《太平洋》主要刊发政论文章,主张政治革新。政府及政党亦办期刊,如中共刊物《共产党》《劳动界》,国民党刊物《建设》等。

——摘编自《五四时期期刊介绍》等

(1)根据材料并结合所学,概括五四时期期刊的整体特征。(2)根据材料并结合所学,分析五四时期期刊蓬勃发展的背景。

材料一 在帝国主义时代,东方拥有丰富的自然资源和大量的廉价劳动力,是帝国主义的后方。十月革命后,列宁多次强调,能够把新生的苏维埃俄国从困难中拯救出来的是全欧洲的革命。1919年共产国际成立后,便拟定了在欧洲加速社会主义革命到来的“直接战略进攻”,匈牙利、德国等欧洲国家掀起了无产阶级革命风潮,但很快陷入低谷。就在此时,亚洲被压迫民族的解放运动开始高涨。在这种情况下,共产国际开始把更多的注意力转向东方。

——摘编自黎世红《共产国际东方战略与中国北方大革命运动》

材料二 1919年3月共产国际成立后,就派人到各国访贤,做工作。中国有五四运动的基础,在共产国际的帮助和推动下,很快成立了中国共产党。在共产国际、斯大林的理论分析和形势估计的影响下,1927年11月党中央扩大会议就搞了盲动主义,号召到处暴动。1935年7~8月,共产国际召开了第七次代表大会,当时通过了一个决议,一般不干涉各国党的内部事务。共产国际搞反法西斯统一战线,和中国搞抗日民族统一战线相合。后来战争打起来,对我们党的干涉就很少了。到了1943年,共产国际就解散了。

——根据《周恩来选集》整理

材料三 新中国成立后,曾有一段时间全面学习苏联建设经验,但毛泽东很快感觉到不能照搬苏联的做法。毛泽东在《论十大关系》中对每个方面的阐述,几乎都要谈到苏联和斯大林的错误,都要谈到应当吸取的教训。党的八大之后不久,毛泽东又发表了《关于正确处理人民内部矛盾的问题》。这都表明,中国正在努力探索自己的社会主义建设道路。

从整个国际共运来看,中苏两党围绕一系列重大问题展开争论,推动了各国共产党开始尝试把马克思列宁主义的普遍原理同本国实际相结合,力求自主地解决本国革命和建设的新问题。

——摘编自李明斌《中苏大论战及其经验教训研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析共产国际“把更多的注意力转向东方”的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,说明共产国际对中国革命的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,回答新中国成立后,中国共产党独立探索社会主义建设道路的影响。

传统观点认为:北洋军阀是中国近代历史上出现的反动卖国的军阀集团,北洋军阀统治时期是中国近代一段黑暗、反动的历史时期。以历史唯物主义的观点来看,这一时期又是新的革命力量和新民主主义革命孕育发展的时期。

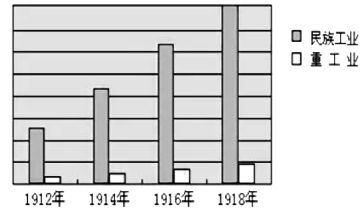

材料一 《一战期间中国民族工业与重工业发展示意图》

材料二 “吾宁忍过去国粹之消亡,而不忍现在及将来之民族,不适世界之生存而归削灭也。……谁人之事,虽祖宗之所遗留,圣贤之所垂教,政府之所提侣,社会之所崇尚,皆一文不值也!……国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权(民主)并重”

——摘编自陈独秀《敬告青年》

材料三 工人的运动,就是比黄河水还利害还迅速的潮流。将来的社会,要使他变个工人的社会:将来的中国,要使他变个工人的中国;将来的世界,要使他变个工人的世界。……俄国已经是工人的俄国……这个潮流,快到中国来了。我们工人就是这个潮流的主人翁,就要产生工人的中国。

——1920年9月上海《劳动界》刊登的《一个工人的宣言》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出1912-1919年间中国社会出现的新现象及其积极作用。(2)根据材料三并结合所学知识,对该宣言进行简要评析。

材料一 “文化是城市的灵魂”。雅典作为理想城市的范本,不是因为它集聚了多少财富和人口,而是因为它的文明和文化创造。但即使在雅典城,仍存在着美中不足乃至重要缺陷——物质生产与精神生产的不平衡。这种物质与精神的不平衡,在“上有天堂、下有苏杭”的宋代江南地区,得到了很好的解决。宋代江南城市引领中国古代城市按照更符合城市自然规律的方式发展演化,展示了经济与文化“两全其美”的盛况。

——摘编自刘士林《城市史视野下的宋代江南城市与文化》

材料二 明代中期以后,若是将其置于“都市化”的范畴下进行考察,其时代的特殊性就更容易显现出来。此时,社会出现了一个转变过程,举凡人口的持续增长,经济的货币化和多样化,社会流动的加速,无不显示出它与明初有着本质上的不同。到明朝后期,在外部文化力量的引发下,新的思想迅速萌芽,产生了强烈的变革要求,历史的陈旧的传统受到了来自各方文化力量的猛烈冲击,思想比以前任何时代都活跃。

——摘编自陈宝良《明代的社会与城市生活》

材料三 新文化何以能够演变成为现代中国最具深远意义的文化事件?首先是上海这个中心口岸。借助上海这个贸易、经济、文化的码头,新的思潮、新的文化最初在上海落户,然后由上海逐步传播出去。《新青年》迁到北京后,并没有割断和上海的联系,它的印刷和发行仍在上海,因为当时的北京尚不具备这种能力。但《青年杂志》在上海时没什么影响,到北京以后影响就放大了。《新青年》到北京这个政治中心,是由北大的一些教授撰稿编辑的,《新青年》的编辑还是原来那些人,但发言的位置跟在上海时完全不同。

——摘编自周武《新文化运动是京沪共谋的结果》

(1)根据材料一,结合所学,写出雅典作为“理想城市的范本”所体现的城市功能及雅典卫城中的建筑艺术代表,并分析宋代江南城市能够解决“物质生产与精神生产的不平衡”的原因。

(2)根据材料二,结合所学,从“都市化”的角度概括明代中期以后经济“货币化和多样化”的突出表现,并扼要说明其与明朝后期“新的思想迅速萌芽”之间的关系。

(3)根据材料三,归纳作者的主要观点并简要说明理由。结合所学,列举1919-1922年间在上海“新的思潮、新的文化”得到进一步传播和实践的主要史实。