材料一 1853年太平军定都天京后,颁布《天朝田亩制度》,提出平分土地的方案:“凡天下田,天下人同耕。”关于产品分配,实行圣库制度,“天下人人不受私,物物归上主”,每户留足口粮,其余归圣库。试图通过这样的方案,建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。但不久,鉴于粮食供应紧张,在安徽、江西等地重新“晓谕良民照旧交粮纳税”。

——摘编自李侃《中国近代史》

材料二 “平均地权”是孙中山土地思想的核心。1924年,孙中山在《中国国民党第一次全国代表大会宣言》中指出:“关于民生主义,其原则……是平均地权,即由国家制定土地法、土地使用法、土地征收法及地价税法,以防止‘土地权之为少数人所操纵’;‘农民之缺乏田地沦为佃户者,国家当给以土地,资其耕作’。”具体方法是通过核定地价,征收土地税的办法逐步向地主收买土地分给佃农。1930年,国民政府出台了《土地法》,该法三章七十六条,无一条议及“平均地权”,无一条议及“耕者有其田”。

——摘编自沈昊,姜秀玉《近代以来中国土地制度变迁的探索与启示》

材料三 1947年,为了充分调动广大农民参与革命的积极性与主动性,中共中央于1947年9月在西柏坡召开了全国土地会议,制定了《中国土地法大纲》。第一条,废除封建及半封建性剥削的土地制度。第六条,乡村中一切地主的土地及公地,由乡村农会接收,连同乡村中其他一切土地,按乡村全部人口,不分男女老幼,统一平均分配。第十一条,分配给人民的土地,由政府发给土地所有证,并承认其自由经营、买卖及在特定条件下出租的权利。通过土改,广大的贫雇农翻身成为自耕农,翻身的农村青年积极参军参战。土地法大纲的贯彻实施成为中国共产党取得革命胜利的基本条件之一。

——摘编自《中国共产党简史》

(1)根据材料一、二、三,指出近代以来中国土地制度三次探索的异同点。(2)根据材料一、二、三并结合所学知识,谈谈你对近代以来中国土地制度三次探索的认识。

——摘编自胡绳《中国共产党七十年》

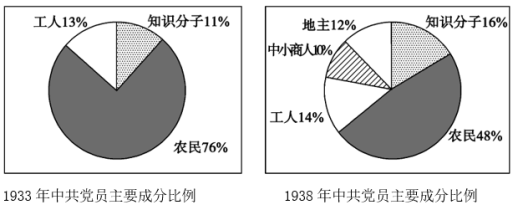

| A.中共的土地革命吸引大批农民入党 | B.中共的思想理论宣传取得显著成效 |

| C.中共拥有十分广泛的社会阶级基础 | D.中共根据社会矛盾的变化调整策略 |

材料 1928年10月,南京国民政府通过《训政纲领》,宣布“军政”结束,进入“训练国民使用政权”的“训政”时期。国民党以强力推行“以党治国”,遭到了社会人士的批评。

1929年,胡适发表《人权与约法》一文,指出中国社会严重缺乏人权,经常侵犯人权的并不是个人或团体,而是国民党党部与政府机关。胡适要求尽快制定宪法,他强调“无宪法的训政只是专制,我们深信只有实行宪政的政府才配训政”。胡适的言论反映了自由主义知识分子的立场,引起了较大的舆论震动,梁实秋等人著文响应他的呼吁。

国民党内也有人要求“民主”与“法治”。党内元老蔡元培曾致信胡适,称赞其论点“振聋发聩,不胜佩服”。而一些在党内权力分配中失势的政治派别,更注意利用民间的舆论来反对蒋介石等当权派。中原大战期间,阎锡山、冯玉祥、桂系等地方实力派成立“约法起草委员会”,草草公布《中华民国约法草案》。有报纸评论说,“从理论言,此项草案实有许多优点”“比较任何国家现行宪法为周密”。

蒋介石在取得中原大战的胜利后,也感觉到有稍变统治方法以消弭反对派的必要性,提议召开国民会议,制定约法,但遭到党内另一实权人物胡汉民的坚决反对,演变成“约法之争”。

中国共产党对此也有自己的认识,毛泽东在1940年指出,中国现在的事实是半殖民地半封建的政治,即使有一部好宪法,要想畅通实行是不可能的,宪政运动的主题是“争取尚未取得的民主,不是承认已经民主化的事实”。

——摘编自陈红民等《南京国民政府五院制度研究》

根据材料并结合所学知识,对南京国民政府推行“训政”所引发的争议进行评析。(要求:史实准确,逻辑清晰,表述通畅)。

材料一 经过了一次大革命的政治经济不平衡的半殖民地的大国,强大的敌人,弱小的红军,土地革命-这是中国革命战争四个主要的特点。这些特点,规定了中国革命战争的指导路线及其许多战略战术的原则……在这里,共产党的任务,基本地不是经过长期合法斗争以进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。

——摘编自毛泽东《中国革命战争的战略问题》

材料二 改革开放是中国的基本国策,是中国进一步参与全球竞争和全球治理的必然要求。可基于历史逻辑、理论逻辑、时代逻辑三重向度把握中国特色社会主义改革开放的内涵。改革开放是对“中国如何发展”重大历史问题的有效探索,它继承了马克思主义实事求是的理论品格,构建了有中国特色的理论框架和话语体系,对世界局势做出了科学判断,对时代要求做出了重大回应,在向世界提供公共产品的同时贡献了中国智慧、中国经验和“中国方案”。

——摘编自吕伟《改革开放四十年:中国特色社会主义的三重逻辑审视》

(1)根据材料一并结合所学知识,回答为什么毛泽东能找到中国革命的正确道路?

(2)根据材料,并结合所学知识,指出中国特色社会主义道路的历史意义。

材料一

毛泽东在一九三七年五月二日至十四日在延安召开的中国共产党全国代表会议上的报告指出,“三民主义有它的历史变化。孙中山先生的革命的三民主义,曾经因为孙先生与共产党合作加以坚决执行而取得人民的信仰,成为一九二四年至一九二七年的胜利的革命的旗帜”。"孙中山先生之所以伟大,不但因为他领导了伟大的辛亥革命(虽然是旧时期的民主苹命),而且因为他能够‘适乎世界之潮流,合乎人群之需要’,提出了联俄、联共、扶助农工三大革命政策,对三民主义作了新的解释,树立了三大政策的新三民主义。"

——摘编自邓涛《<毛泽东选集>中关于孙中山先生的内容》

材料二

1928年10月,湘赣边界党的第二次代表大会通过了毛泽东起草的决议案。这个决议案的第一部分“政治问题和边界党的任务”,即毛泽东《中国的红色政权为什么能够存在?》一 文。在该文中,毛泽东首次提出“工农武装割据”的重要思想。它是指在中国共产党领导下, 以武装斗争为主要形式,以土地革命为中心内容,以农村苹命根据地为战略阵地的三者密切 结合。武装斗争是中国民主革命的主要斗争形式,是进行土地苹命,巩固和发展革命根据地 的最有力的工具;土地苹命是中国民主革命的中心内容;农村革命根据地是中国民主革命的 战略阵地,是开展土地革命,进行武装斗争的基础和依托。三者相辅相成,缺一不可,是有机的统一体。“工农武装割据”思想为党在大革命失败后成功地把工作重点由城市转入农村, 在农村建立革命根据地,走以农村包围城市、武装夺取政权的道路奠定了基础。

——摘编自孟艾芳《马克思主义与中国实践》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括推动孙中山新三民主义思想形成的因素。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析孙中山新三民主义与毛泽东工农武装割据思想的相似意义。

材料 毛泽东根据马克思主义国家学说的基本原理,结合中国革命的实际情况,创建了人民政权建设的理论,并亲自付诸实施。1929年12月《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》提出:“红军要担负宣传群众、组织群众、武装群众、帮助群众建立革命政权以及建立共产党的组织等重大任务。”1931年11月中华苏维埃共和国中央政府建立,这是中国共产党人创建人民革命政权的宝贵探索与尝试。1940年3月中共中央发出《抗日根据地的政权问题》,指示:“在反对国民党顽固派的斗争中,将买办性的大资产阶级和没有或较少买办性的民族资产阶级加以区别,建立革命阶级联合起来对于汉奸和反动派的民主专政,实行‘三三制’。”1941年11月6日至21日,陕甘宁边区第二届参议会第一次大会在延安召开,会上贯彻落实了“三三制”原则。1949年6月,毛泽东发表《论人民民主专政》,提出:“对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面,互相结合起来,就是人民民主专政。”《论人民民主专政》与毛泽东在七届二中全会上的报告一起,成为1949年通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》的理论和政策基础。

——摘编自邓泽民《毛泽东关于人民政权建设的理论和实践》

(1)根据材料并结合所学知识,简析人民政权建设理论形成的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明人民政权建设的理论和实践的历史价值。

材料一 对当时(国民革命兴起阶段)的国共两党来说,“合则两利”是再清楚不过的事实:如果一定要说谁在这中间得到的更多,发展得更快,大约只能是国民党而不是年轻的共产党。大革命为什么失败?其决定的因素是客观的力量对比。

材料二 1944年豫湘桂大溃退造成的强大冲击波,使大后方人心发生变动,在相当程度上埋下了国民党政府失败的重要种子。在全国抗战中,国民党表面上看来依然是庞然大物,但它的政治地位和受民众信任的程度,却一步步衰落下去;共产党的力量却从小到大迅速地壮大起来,并且团结了越来越多的朋友。

——以上材料均摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

1924—1944年这20年间,国共两党力量的强弱变化是客观历史规律作用的结果。从材料中任意提炼一条历史规律,并结合所学知识进行阐述。(要求:观点正确,史论结合,表述清晰。)材料一 在国民党统治的二十余年中,地租剥削有增无减,与年俱增,抗战前地租剥削率占农业总产量一般为50%,有的高至70%。抗战时期,在国民党统治区内,租额普遍迅速提高,一般达70%至90%以上,甚至有的超过了土地收获总产量。例如,1944年四川壁山县的城南乡和西乡的最高租额都超过土地收获量的总额(前者租率为120%,后者为150%)。因此,农民秋收场干地净的时候,同时也是他们辛劳终年颗粒无存的时候,只得依靠可怜的家庭手工业与副业以维持其饥饿生活,挣扎于死亡线上。

——摘编自张鱼《旧中国农村土地关系与地租剥削》

材料二 所谓“圈地”,就是把英国农村中早已存在的“敞田”(英国一种古老的耕作制度,把土地平均分给农民)用栅栏圈围起来,撤去内部原来存在的疆界,在这片整块地段上从事养羊或耕种其他农作物。15世纪末,市场上羊毛价格上涨时,圈地运动大规模开展起来用以养羊。到了17世纪革命时期,资产阶级刚刚夺取政权之际,对圈地抱着默许、纵容的态度。1688年“光荣革命”之后,资产阶级巩固了自己的政权,他们不但不禁止圈地,反而颁布法律来鼓励圈地的进行,使圈地运动更加大规模地开展起来。随着圈地运动的不断发展,大批农民从被圈占的土地上赶走,他们丧失了生产资料后,被迫靠出卖劳动力为生。这就为以后新发展起来的工厂提供了自由出卖劳动力的源泉。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编(下)》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出国民党统治下农民的生存状况并分析成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国圈地运动的特点。

(3)结合所学知识,比较上述材料反映的两国农民生存状况所产生的影响。

材料 1931年,日本加紧了对台湾的殖民统治,迫害爱国人士,迫使一些进步人士离开台湾,回到祖国大陆参加抗日斗争。1932年,一批在国民党统治区遭受摧残与迫害的台湾同胞辗转进入中央苏区,受到当地苏维埃政府和各革命群众团体的热烈欢迎。在欢迎仪式上,台湾同胞施月娥说:“我们定要在苏区学习革命的理论与工作,将帝国主义推翻,完成台湾的革命。”通过参观学习,台湾同胞被苏区民主、自由尤其是革命武装斗争的新鲜空气所吸引,“均一致热烈的要求留此参加革命工作”,并如愿以偿。

1934年6月,中央苏区台湾代表蔡乾接受《红色中华》记者采访时,严厉批评蒋介石“攘外必先安内”的卖国言论,他指出“日本强盗四十年来在台湾的暴行,真是残虐到极点”,并号召“中国工农兄弟在共产党苏维埃正确领导之下,实行共产党提出的反帝统一战线的纲领,共同进行神圣的民族革命”。

——摘编自庹平《土地革命战争时期台湾同胞与中国共产党领导的“红色中国”》

(1)根据材料并结合所学知识,简析20世纪三十年代台湾同胞奔向“红色中国”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪三十年代台湾同胞奔向“红色中国”的积极作用。

材料一 在复杂的斗争环境中,苏区合作社不仅是一个经济组织,还是一个战斗组织。合作社的经济功能主要表现为两个方面:一是解决红军家属在生产生活上的因难从而保证"扩红"运动的顺利开展;二是生产和收集粮食、筹集物资以满足前线需要。合作社的政治功能主要表现为查处和清除混入合作社的阶级异己分子和腐败分子,维护贫困农民在合作社中的地位,保证合作社的纯洁性。

——摘编自易棉阳《中央苏区合作运动与相关革命运动的关系研究》

材料二 1950年7月,中华全国合作社工作者第一届代表会议召开,通过了《中华人民共和国合作社法(草案)》等重要文件,成立了中华全国合作社联合总社,统一领导和管理全国的合作社。经过最初几年的发展,农村供销合作社已有社员1.5亿,供销社在全国形成了一个上下连接、纵横交错的全国性流通网络。这一时期,农业生产合作社快速推进,1951年成立互助组,1953年开始大规模推进初级合作社和高级合作社建设,1957年后,人民公社在广大农村逐步建立。

——摘编自彭远国《中国供销合作社历史变迁与制度创新研究》

材料三 1984年,供销合作社在恢复“三性”(群众性、民主性、灵活性)的基础上,深入进行了以“全民”变“集体”,“官办”改“民办”为核心的改革,发展农副产品加工业,发展多种经营方式,发展农村商业网点。1995年,党中央、国务院明确了供销合作社的性质、宗旨、地位和作用,并决定恢复成立中华全国供销合作总社,我国的供销合作社进入全新的历史发展时期。

——摘编自张希深《中国供销社发展研究史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析20世纪二三十年代中央苏区农业合作社发展的原因。(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括新中国成立初期合作社发展的特点,并谈谈你对新时期供销合作社发展的认识。