在“学党史,知党恩,跟党走”红色网络研学活动中,同学们推荐了以下几个红色教育基地。

| 序号 | 红色展馆 | 解说词 |

| 示例 | 上海中共一大会址 | 1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会在上海举 行。大会明确了中国共产党奋斗目标,推翻资产阶级,建 立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义。中国共产党 的成立给中国人民带来了光明希望,指明了中国革命的方 向,凝聚了中国人民的强大力量 |

| 1 | 江西瑞金革命纪念馆 | |

| 2 | 贵州遵义会议会址 | |

| 3 | 甘肃会宁长征纪念馆 | |

| 4 | 山西武乡八路军太行纪念馆 | |

| 5 | 陕西延安中共七大会址 | |

| 6 | 河北西柏坡纪念馆 |

| A.国民党统治区域 | B.农村革命根据地 |

| C.敌后抗日根据地 | D.解放区民主政府 |

| A.有利于维护国家经济主权 | B.表明中国与世界市场联系密切 |

| C.扫除了民营经济发展障碍 | D.使社会经济发展环境大为改善 |

材料一 中国共产党对政治现代化进行的第一次大规模的探索和实践,是在土地革命时期领导建立了苏维埃工农民主政权。1931年11月,全国工农兵第一次代表大会召开,宣布成立中华苏维埃共和国,选举产生了中央政府。大会通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》,规定苏维埃政权是工人和农民的民主专政的国家,专政的目的是消灭一切封建残余,赶走帝国主义列强在华势力,统一中国,有系统地制止资本主义的发展。同时强调,“全部政权是属于工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众的”。在苏维埃政权下,所有工人、农民、红军士兵及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理。土地革命时期,中国共产党在全国11个省建立了大小15块革命根据地,人口约1500万。工农民主政权在各革命根据地的建立,意义十分重大。

材料二 “三三制”抗日民主政权的建立是中国共产党对政治现代化进行的第二次探索和实践,为人民民主专政政权的建立提供了指导原则和基本的制度架构。陕甘宁边区是实行民主政治建设的模范抗日民主根据地。1940年,中共中央明确提出了政权建设的“三三制”原则,各抗日根据地普遍建立了政权体系。抗日民主政权是中国共产党领导的、实行抗日民族统一战线政策的地方政府,它承认国民政府的领导地位,是一切赞成抗日又赞成民主的人们的政权。1945年7月,全国各个抗日根据地共建立了民选县政府709个,专员公署104个,边区政府4个,行政公署24个。抗日民主政权是按照中国国情和革命特点建立起来的一种新型政权模式,“根据地内很好地推行各阶层联合的民主政治,推行“三三制”等,具有全国性和新中国雏形的政治意义,足以影响与推动全国,特别是战后的民主运动。

——以上材料均摘编自罗荣渠《中国现代化历程的探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中华苏维埃政权的特点。(2)根据材料一、二,指出与中华苏维埃政权相比,抗日民主政权的不同之处,并结合所学知识分析形成这种不同的主要原因。

| A.标志“工农武装割据”思想的形成 | B.挽救了党和红军以及中国革命 |

| C.为中共创建人民军队进行了探索 | D.推动了革命统一战线不断扩大 |

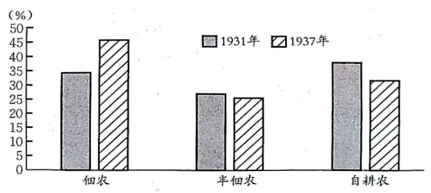

| A.农业近代转型加快 | B.土地改革效果欠佳 |

| C.耕地资源严重匮乏 | D.农村社会危机加剧 |

材料一 湘赣边界的秋收起义是在共产党的旗帜下进行武装斗争的伟大尝试,它在开始时也是以攻占大城市为目标的,在暴动遭到严重挫折时,毛泽东能够坚持从实际出发,实事求是……1927年10月率领部队到达井冈山,在实践中开始闯出一条与农民相结合、在农村建立革命根据地以保存和发展革命力量的道路。这条道路代表了1927年大革命失败后中国革命的发展方向。

——摘编自黄允升、唐宝林等《红色档案:毛泽东与中共早期领导人》

材料二 1934年10月面对国民党的第五次“围剿”,中央红军被迫战略转移,长征途中遵义会议集中全力纠正了当时具有决定意义的军事上和组织上的错误。这次会议开始了以毛泽东同志为首的中央的新的领导,是中国党内最有历史意义的转折……遵义会议后,党中央在毛泽东同志领导下的政治路线,是完全正确的。“左”倾路线在政治上、军事上、组织上都被逐渐地克服了。

——摘自《中国共产党关于若干历史问题的决议》(1945年4月20日)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括毛泽东探索出的革命道路名称,并分析产生的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括遵义会议召开的背景、意义。

材料一 由今以后,到处所见的,都是Bolshevism战胜的旗。到处所闻的,必是赤旗的世界!

——李大钊《布尔什维主义的胜利》

材料二 (中国)在内部没有民主制度,而受封建制度压迫,而受帝国主义压迫……在这里,共产党的任务,也不是先占领城市后取农村,而是走相反的道路。

——毛泽东《战争和战略问题》

材料三 他(邓小平)以极大的勇气,创造性地发展了马克思主义经济理论……(邓小平理论),启开了人们僵化的思想闸门……解决了涉及社会主义现代化建设全局的重大问题,使我们对社会主义的科学认识发生了质的飞跃。

——《人民日报》1993年11月5日第5版

(1)根据材料一并结合所学,概括马克思主义在近代中国传播的原因。(2)根据材料二并结合所学,分析中国“走相反的道路”的原因。

(3)根据材料三并结合所学,你如何理解材料中“创造性地发展了马克思主义经济理论”?

(4)综合上述材料,谈谈你对马克思主义中国化的认识。

材料一 清初继承明朝制度,邮驿组织是政府专用的通信机构,只传官书不传民信、普通民众传书递信的需求,只能通过民间的同乡、信客、会馆等方式来满足,这些方式无系统的带寄时间与组织,难以形成持续安全的递信体系。目前所知最早的负责民间书信传递的专门组织系嘉、道年间在东南沿海首先开设的民信局,后逐渐向内陆扩展。道光二年(1822年)汉口胡万昌民信局在重庆开设分局,此后重庆的民信局迅速发展,其中规模最大的是1866年创办于蔡江东溪镇的“麻乡约民信局”。此时大部分信局仍以带运货物与汇兑银钱为主,同时在运送过程中带运信件,实现其寄书通邮之功能。各信局均有自身服务之区域,逾出此区者,则与他信局交换递送,以确保其作为商业组织的最大利润。

一一摘编自刘广生《中国古代邮驿史》等

材料二 晚清至民国邮政大事记(节选)

时间 | 事件 |

1842 | 英国率先在通商口岸开办邮局,此后列强群起仿效,称为“客邮”。它们实行本国邮政章程,粘贴本国邮票。不仅收寄中外间的邮件,也收寄中国国内互寄的邮件。 |

1878 | 由海关试办邮政,称寄信局。在各口岸收寄华洋公众信件,与民信局展开竞争。开始使用印有云龙图案的邮票,时称大龙邮票。 |

1897 | 正式开办大清邮政,以北京总税务司署为邮政管理机关。将各海关寄信局,统一改为邮政局。 |

1902 | 大清邮政局大幅降低邮费,扩展邮路。邮件量迅速增加,邮政业务从信函、包裹扩大到江兑、新闻纸寄递等业务。分散经营的民信局受到极大冲击,日渐萎缩。 |

1913-1914 | 北洋政府彻底废除驿站制度,所有公文归邮局递送。中国加入万国邮会。 |

1919-1922 | 在巴黎和会和华盛顿会议上,中国代表多次提出邮政为“主权所在”,客邮“侵害中国主权”须撤除,获得列强同意。 |

1928 | 全国交通会议决定取缔全国民信局;全国邮政事务由南京邮攻总局管理。 |

1935 | 重庆“麻乡约”民信局完全停业。民间通信任务从此全部由邮政局承担。 |

一一摘编自姜希河《中国邮政简史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝中前期邮驿事业的特点并简析其原因。

(2)根据材料一、二结合所学知识,指出晚清至民国邮政事业的变化并分析其影响。