河流作为一种自然力量,与人类社会之间存在着错综复杂的关系。

河流——文明的温床

(1)许多地区流传着关于大洪水的传说,而河流也孕育了文明的诞生。选出下列涉及洪水记载的文献所在区域(填写地图中的数字),并选出该地区的原产经济作物(填写字母)。| A.稻和粟 | B.大麦和小麦 | C.玉米 | D.橄榄 |

| 文献 | 地区 | 经济作物 |

| 《吉尔伽美什》 | ||

| 印第安人民谣 | ||

| 《史记》 | ||

| 《荷马史诗》 |

(2)在亚洲,( )从印度河流域推进到恒河流域,把马和铁等带到印度。(填写字母)

| A.赫梯人 | B.雅利安人 | C.波斯人 | D.希腊人 |

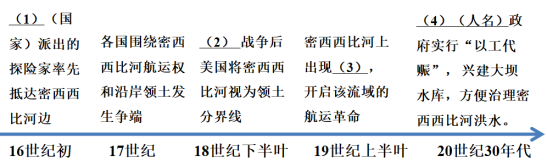

(3)密西西比河贯穿于整个美国历史进程中,填写完成下列时间轴。

(4)1938年6月,国民政府炸开花园口黄河大堤,以打破敌军的作战计划。但同时也淹没了河南、皖北等地区大片土地,给广大民众造成极大灾难。该事件发生与哪场战争有关?

(5)综合以上材料和所学,谈谈你对河流与人类文明关系的看法。

2 . 材料一

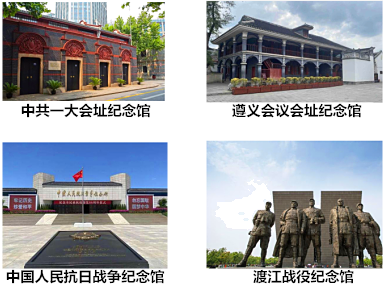

材料二 革命博物馆、纪念馆、党史馆、烈士陵园等是党和国家红色基因库。要讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事,加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色。

——节选自2019年9月习近平在河南考察时的讲话

(1)某班追寻革命前辈的足迹,进行研学实践活动。请结合中国新民主主义革命发展的相关史实,选择材料一中的一个纪念馆作为研学实践的目的地并作简要介绍。(明确指出纪念馆名称,介绍内容包括与之相关的历史事件及其意义)

(2)综合上述材料,谈谈开展红色研学实践的时代价值。

材料 下图是抗日战争爆发后中国工业内迁示意图。据统计,从1937年8月到1940年底,从沿海等地区内迁到后方的工矿企业共有639家。受其影响,福建、浙江两省自行内迁的企业有191家,拆迁机器设备总重量约12万吨。

材料一 洪武初年,朱元璋下“徙民之令”,以调整全国人口,大量移民逐渐从湖南、湖北、江西等地迁徙至重庆。洪武二十年(1387),明政府又两度组织移民入渝垦田。重庆府《云阳县志》载:云阳县“邑分南北两岸,南岸之民,皆明洪武时奉敕由湖广府城使采者。大量外来移民使重庆府存在众多双籍地人士(祖籍地与居住地不一致)。明代四川省中进士的数量共1406人,重庆府占318人,其中重庆双籍地氏族中进士者有41人,占比为12.8%。丰都县的杨丑瑛科举入仕后在其家乡建平山书院,“使吾乡之秀与吾杨氏文子弟诵读其间”。清初湖广民众身次移民四川时,甚至称川人“半楚”“半潇湘”。

——摘编自黄梅《“湖广填四川”移民现象的历史考察》

材料二 1937年七七事变后,华北、沿海和长江中下游及珠江三角洲地区,大量政府官员、工人、学生、难民等纷纷赶往西南大后方。以重庆为例,八年抗战中,重庆人口由战前的47万,迅猛增加到战后的124万。工人是内迁人口中的重要群体。在1937年,重庆仅有工厂42个,全人8000余人。到1940年,重庆已形成了一支以兵工、机械、冶金、煤炭、纺织、化工等产业的工人群体,总人数近20万。“重庆主要商业市场,汇集于城区武库街、督邮街、及新街口等街道的两旁。热闹情况,较上海南京路有过无不及。但人口齐集重庆市区也给市政管理及市政建设带来诸多困难。

——摘编自唐润明《抗战时期重庆的人口变迁及影响》

材料三 在党中央、国务院的部署下,对三峡移民实施“开发性移民”,确保移民“搬得出、稳得住、逐步能致富”。从1993到2005年,110多万移民告别故土,带上蔬菜种子、黄桷树苗,离开故土,“舍小家为国家”。重庆涪陵南沱镇村民含泪刨掉了蚕桑、龙眼、榨菜和柑橘树,重创新业。16万多外迁移民则带着家乡的泥土、三峡石,远赴十几个省市。三峡百万移民创造出了一种新的精神:顾全大局的爱国精神、艰苦创业的拼搏精神、舍己为公的奉献精神、万众一心的协作精神。

——唐润明《百万移民撼天地——三峡移民精神礼赞》

(1)根据材料一并结合所学知识简析明朝时期重庆移民影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出抗战时期重庆移民相较于明初的新特点,并对其进行简要评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对三峡移民的认识。

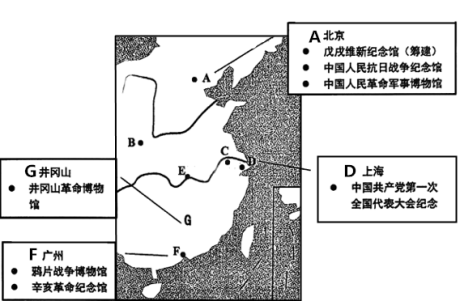

为了加深同学们对近代中国历史的理解,老师从丰富的场馆资源中精心挑选,绘制了以下分布图,并布置了研学任务。

| A.虎门销烟池 | B.中英《南京条约》签字场所 |

| C.林则徐塑像 | D.中英军队海上激战模拟沙盘 |

| A.在通商口岸设使馆区 | B.军舰自由航行 |

| C.在通商口岸设厂并免内地税 | D.领事裁判权 |

| A.北洋舰队沉船遗物 | B.义和团揭贴 |

| C.《辛丑条约》文本 | D.《民报》发刊词 |

| A.《资政新篇》 | B.明定国是诏书 |

| C.《钦定宪法大纲》 | D.《中华民国临时约法) |

| A.通过白话文倡导民主科学思想 | B.启发工人觉悟以促进阶级觉醒 |

| C.中国共产党成立后开展工人运动 | D.宣传建立革命统一战线的主张 |

| A.开展第一次国共合作 | B.建立农村革命根据地 |

| C.完成艰苦卓绝的长征 | D.推翻北洋军阀的统治 |

| A.延续与变迁 | B.量变与质变 |

| C.目的与手段 | D.内因与外因 |

A.时间的持久性

B.过程的曲折性

C.参与的广泛性

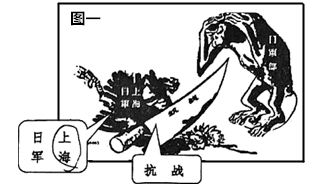

抗战时期的漫画作品,艺术地再现了那段令人悲愤、激昂的历史,透射出艺术家的敏锐、良知与情感。下列五幅创作于20世纪30年代的漫画。

(9)图一创作于1937年,画中的“刀”喻指(单选)( )

| A.淞沪会战 | B.平型关大捷 |

| C.八一三事变 | D.七七事变 |

| A.正面战场 | B.敌后战场 | C.东方战场 | D.缅甸战场 |

|

|

|

| A材料一淮海战役中的支前运输小车 | B材料二关东军炮击北大营军营(照片) | C材料四革命根据地农民获得的土地分配证 |

|

|

|

| D材料五湖北军政府前挂起铁血十八星军旗 | E材料八《时务报》(光绪二十二年)发表《变法通议》等文章 | F材料六英军占领广州期间到乡下劫掠图 |

| A.护国战争 | B.北伐战争 | C.抗日战争 | D.解放战争 |

鸦片战争博物馆

戊戌维新纪念馆

辛亥革命纪念馆

井冈山革命博物馆

中国人民抗日战争纪念馆

中国人民革命军事博物馆

(14)结合上述场馆信息和所学,谈谈你对近代中国人民抗争、求索历程的理解。

材料一 1933年,约30万件故宫文物由北平被运往上海,1936年12月,又从上海被迁至南京。1937年8月,故宫文物分三路紧急西迁,经过湖北、湖南、河南、陕西等省,辗转万里,于1939年到达贵州、四川等地,并妥善保存到抗战胜利。

——摘编自段勇《国宝大迁徙:民族文化遗产保卫战》

材料二 1938年,国民政府成立了全国战时教育协会,负责全国各地学校和研究所的迁建工作。1938年初,由北京大学、清华大学、南开大学组成的国立长沙临时大学迁往昆明。抗战时期的高校内迁不仅保存了中国高等教育的命脉,使之不致断裂,而且在教学规模和教育制度上也有所扩充和创新,对中华民族整体文化素质的提高起到了关键的作用。

——摘编自宫炳成《略论抗战初期国民政府高校的内迁》

材料三 1938年,随着国民政府的西迁,源源不断的人员流入宜昌,向四川搬迁的各种大型设备、军工物资、文物等也先后运到宜昌,等候换载入川。当时入川少有公路,更没有铁路,唯有走长江。更为严峻的是,自10月下旬起,长江上游只有40天左右的中水位可供较大轮船航行。在这紧要关头,民生公司总经理卢作孚调集公司的资金、船只和人员,在短短40天内,运送了人员150余万人、货物100余万吨,其中包括空军器材和广东炮厂的物资。之后,西南地区很快建立起新的工业区,构成抗战时期中国的工业命脉。

——摘编自李立群《卢作孚与中国版“敦刻尔克大撒退”》

(1)根据上述三则材料并结合所学知识,概括抗战时期大西迁的背景。

(2)根据上述三则材料并结合所学知识,概括抗战时期大西迁的特点。

(3)根据上述三则材料并结合所学知识,谈谈你对抗战时期大西迁的认识。

材料一 1937—1944年陕甘宁边区粮食产量统计表 单位:万石

| 年份 | 1937 | 1938 | 1938 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |

| 粮食产量 | 111.6 | 122.1 | 175.4 | 152.6 | 145.6 | 148.4 | 181.2 | 181.7 |

| 增长指数 | 100 | 109.4 | 157.2 | 136.7 | 130.5 | 133.0 | 162.4 | 162.8 |

——摘编自黄正林《抗战时期陕甘宁边区粮食问题研究》

材料二 1952年下半年开始,全国许多地区出现抢购粮食的现象,这种粮食紧缺的态势一直延续到1953年上半年。同年10月,中共中央通过《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》。20世纪50至70年代,农民种粮靠计划、粮源靠统购、消费靠统销、余缺靠调拨、供应凭票证,国家力争实现粮食供需平衡。

——摘编自毛佳《新中国成立以来粮食安全财政政策的演进及其当代启示》等

材料三 种子是农业产业链中的源头,中国是世界第二大种子需求国,但世界绝大多数种子供应已被美、法、德等西方国家种业公司垄断。1989年3月,《中华人民共和国种子管理条例》颁布,对种子选育和审定、种子生产等方面做了具体规定。到1994年,良种在农业增产中的贡献率已经提高到32%。目前,相比于国外,我国具有独立研发能力的育繁推一体化种子企业仍然不多,提高种子的科技含量及育种水平是当下农业科研最主要的任务。

——摘编自徐豪《种子安全,才有粮食安全》等

(1)概括材料一中陕甘宁边区粮食产量变化的总趋势,并结合史实分析其原因。

(2)分析材料二中国家粮食政策实施的历史背景。

(3)综合上述材料,谈谈你对中国共产党确保粮食安全做法的认识。

材料一 周朝建立后,以血脉等亲疏关系为纽带,分封了数量庞大的诸侯国,在周礼和周文化的长期浸润下,形成了以周人为核心的华夏族雏形。至春秋战国时期,迎来了中国历史上第一次族群大迁徙、大流动、大融合的高潮。蛮、夷、戎、狄在中原诸国的争霸战争中纷纷向中原地区汇聚,与华夏族渐成杂居状态。随着族群融合的深化和文化认同的扩大,各大诸侯国均自奉为华夏正统,这就造就了诸侯领土的总和即为华夏疆域的共同认识。

——摘编自刘再营《周人、秦人与早期华夏族共同体意识的形成》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括先秦时期民族交融发展的原因和影响。

材料二 辛亥革命革命使古老的中国由封建“家天下”的王朝国家,转化成为具有共和性质的现代主权国家;它使过去以汉族为中心、以“夷夏之别”来构成民族级差序列的古代民族转化为具有近代意义的、多元一体的中华民族。而且在制度与宪法方面完成了古代国家、民族向近代国家、民族的转型。

——郭姝娅在《论辛亥革命对中国民族及民族观的影响》

材料三 1912年1月1日中华民国临时大总统孙中山发表《宣言书》,郑重宣告:“国家之本,在于人民,合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人,是曰民族之统一”。

(2)依据材料二和材料三并结合所学,用史实说明辛亥革命是如何“推动古代国家、民族向近代国家、民族转型的”?

材料四 日本侵华给中华民族带来了深重的灾难,也激发起中国人民最激烈的抗争。战争的苦难使得中国人民空前的团结,并且在抗战过程中塑造出宝贵的财富,在民族精神、政治智慧、制度创新等方面形成并留下了丰富的遗产。这不仅保障中华民族取得了抗战的最后胜利,并且在统一多民族国家的建构过程中起到了重要作用。例如:“三三制”的制度原则,团结了各抗日阶级、阶层,争取了中间力量,孤立了顽固势力,巩固和发展了抗日民族统一战线政权。1941年后还在陕甘宁边区建立了5个回民自治乡和1个蒙民自治区陕甘宁边区。

——摘编自朱金春《抗战历史遗产与统一多民族国家的建构》

(3)依据材料四并结合所学知识,概括抗日战争留给中华民族的丰富遗产有哪些?

材料五 中国疆域由大漠游牧、泛中原农耕、东北渔猎耕牧、雪域牧耕、海上文明这五大文明板块构成,在历史长河中,这些文明板块彼此交流、渐次统合,最终构成了中国疆域。今天,面对统一多民族国家的基本国情,我们要坚持“四个共同”理念,即:各民族共同开拓辽阔疆域,共同书写悠久历史,共同创造灿烂文化,共同培育伟大精神。在与各民族平等相待的过程中铸牢中华民族共同体意识。

——陈永亮《“四个共同”:统一的多民族国家理论的多维解析》

(4)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对铸牢中华民族共同体意识的认识。

材料

| 时间 | 人物 | 内容 |

| 1932年 | 爱国将领 吉鸿昌 | 夫今死矣!是为时代而牺牲。人终有死,我死您也不必过伤悲,因还有儿女得您照应……以成有用之才也。 |

| 1937 年 | 复旦大学学生 韩雅兰 | 儿不愿作个时代的落伍者,不愿落人后……儿已认清自己应走的正大的光明的道路……儿要为改造不合理的社会而奋斗,为后来女子求幸福,也要和男人一样为国家民族求解放,做一点有意义的事业……所以儿决定来此(延安)学习一点真实学问,求中国民族解放的方法。 |

| 1938 年 | 中共党员 王孝慈 | “抗战”是我们伟大的母亲,她正在产生新的中国、新的民族、新的人民。 |

| 抗战 时期 | 越南华侨 符克 | 在抗敌时期,除捐助战费外,生活要力求简单。国家亡了我们就做人家的奴隶了,抗战救国争取胜利,不是少数所能负得起的。 |

| 1941 年 | 中共南方工作委员会副书记 兼组织部长 张文彬 | 现在是(抗击)日本救国家的时候,是在求不做亡国奴的艰难斗争中,你也必须尽你一份责任……办自卫团、征兵、做抗(战)的工作。 |

材料一 从五四运动开始,无产阶级力量壮大起来,马克思列宁主义在中国进一步传播。1921年,中国共产党成立,中国革命的面貌焕然一新。中国各族人民在中国共产党领导下,中国的民主革命取得了最后的胜利。

——摘编自白寿彝主编《中国通史纲要》

材料二 南昌起义的枪声,掀开了中华民族从苦难走向振兴的新的一页。从那时起,他们从井冈山一路走来,走过人类历史上绝无仅有的万里长征,走过艰苦卓绝、浴血荣光的14年抗战,走过“将革命进行到底”的解放战争,走过戍边御敌、投身建设改革的辉煌岁月.....

——《人民日报》社论

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新民主主义革命开端的事件,并谈谈对“中国革命的面貌焕然一新”的理解。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国共产党从井冈山走出了一条什么样的革命道路。“浴血荣光的14年抗战”胜利的原因是什么?