| A.革命工作的中心开始转移 | B.工农武装割据局面已经形成 |

| C.统一战线范围进一步扩大 | D.国共力量对比变化趋势加强 |

主题一 争取和平民主的斗争

材料一 抗战胜利之初,中共的土地政策“仍然是减租而不是没收土地”,要求“在一切新解放区,发动大规模的、群众性的、但是有领导的减租减息运动”。1946年初,内战阴影正在积聚,中共认为“如果在解放区内解决了土地问题,即可使解放区人民长期支持斗争不觉疲倦。”为此,中共中央发出了“五四指示”,规定分配地主土地,绝不侵犯中农土地,一般不动富农土地;对于地主中抗日军人干部家属、开明士绅和中小地主应予以适当照顾。”考虑到内战尚未全面开始,中间阶层对激烈的土改有较多的疑虑,“五四指示”提出采取没收、购买、让与等较为宽松的方式。

——摘编自汪朝光著的《中国命运的决战》(1945-1949)

材料二 抗战胜利后,国民党企图继续维持其一党执政的统治地位,排斥中共的政治参与,力图遏制中共的发展;中共提出在和平、民主、团结的基础上,实现国家统一,建设独立、自由、富强的国家。抗战胜利之初的国内外环境、民众对和平的渴望、美苏两强对中国政治的态度,有利于和平而不利于战争。两党关系并未骤然破裂,经过重庆谈判、停战谈判、政治总协商会议,国共两党关系一度有所缓和,国内和平局面也得以暂时维持。

——摘编自汪朝光《中国近代通史:中国命运的决战(1945-1949)》

主题二 新民主主义革命的胜利

材料三 全面内战爆发后,国民党统治区财政经济逐渐陷入崩溃的境地。为了维持战争的庞大开支,国民政府无限制地发行纸币,随之而来的是恶性通货膨胀,物价飞涨。国民党的反动政策和官僚资本的巧取豪夺,使工人、农民、城市小资产阶级受到残酷的压迫和剥削,民族资产阶级也受到排挤和打击,广大人民的生活水平不断下降,民不聊生。国民党在人民中的信誉一落千丈。

——《中外历史纲要》(上)

材料四 中共中央工作委员会于1947年7月至9月,在河北省平山县西柏坡村召开了全国土会议,讨论通过了《中国土地法大纲》。这是土地改革的纲领性文件,其主要内容是:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按农村人口平均分配土地。乡村农会接收地主的牲畜、农具、房屋、粮食及其他财产,并征收富农财产的多余部分,分给缺乏这些财产的农民及其他贫民,并分给地主同样的一份。保护工商业者的财产及其合法的经营,不受侵犯。《中国土地法大纲》是一个彻底的和比较完善的土地革命纲领。到1948年底,在老解放区基本完成了土地改革,一亿多农民获得了土地。土地改革所产生的影响是全面而深刻的,它加速了全国革命的胜利。

材料五 1948~1949年冬季的几个战役结束后,随后的一切急转直下。由于主要力量被摧毁,蒋介石政府的倒台已是不可避免的结局。1949年1月14日,共产党人公布了他们的和平条件。国民政府拒绝了这些条件,截止日期一过,人民解放战争立刻开始渡江作战。4月24日便占领了国民党的首都南京。

——《剑桥中华民国史》

材料六 1949年3月召开的中国共产党七届二中全会讨论了党的工作重心由乡村转移到城市的问题,指出用乡村包围城市这样的时期已经完结,从现在起开始了由城市到乡村并由城市领导乡村的时期。必须用极大的努力去学会管理城市和建设域市。

——摘编自中共中央党史研究室编《中国共产党的九十年》

材料七 在新民主主义革命时期,中国共产党领导人民经过28年艰苦卓绝的斗争,走“不是先占领城市后取乡村,而是相反的道路”,推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治,实现了民族独立和人民解放,建立了人民当家作主的新中国——中华人民共和国。

——摘编自《中国近代史》

*基础测评*

(1)根据材料一并结合所学知识,指出抗战胜利之初,中共继续实施减租减息运动的原因。

(2)根据材料一,分析说明“五四指示”的影响。

(3)根据材料二并结合所学知识,指出抗战胜利后国共关系发展的趋势和国共双方的政治选择。

*能力提升*

(4)根据材料三,分析国民党政权在大陆统治灭亡的原因。

(5)根据材料四并结合所学知识,分析这次土地改革运动的主要作用。

(6)依据材料五和所学知识,分析新民主主义革命胜利的原因。

(7)根据材料六,概括指出七届二中全会的主要内容,并结合所学简述其历史背景。

*历史纵横*

(8)依据材料七并结合所学知识,简述新民主主义革命胜利的重要意义是什么?

| A.表明抗战胜利促进中国民主政治的建立 |

| B.表明中共的和平建国纲领即将得到实施 |

| C.表明抗战胜利促使国民党放弃了一党专政 |

| D.反映了当时中国参政扩大化的历史趋势 |

材料一 “五一”国际劳动节起源于资本主义各国工人阶级争取缩短工作日的斗争。马克思指出:“资本的经常趋向是要极力把工作日延长到体力可能达到的极限,因为随着工作日长度的增加,剩余劳动,从而这劳动所创造的利润也同样增长起来。”1886年5月1日,美国芝加哥工人大罢工,约40万工人参加,遭到了反动统治者的严酷镇压。1889年7月,第二国际第一次大会在巴黎召开,大会通过了以下决议:“在一个作为永久规定的日子里,组织大规模的国际性游行示威,以便在一切国家和一切城市,劳动者都在同一天里要求执政当局从法律上把工作日限制在八小时之内,并实现巴黎国际代表大会的其他一切决议。”这一决议标志着“五一”国际劳动节的正式形成。

——摘编自金愈庆《五一国际劳动节的形成及恩格斯与五一国际劳动节》

材料二 国民革命期间,中国共产党通过“五一”节的纪念活动,“在工界作简易之宣传,俾彼等了解个人之利害与夫世界之趋势”,以“唤起工人自身之觉悟”。在中国共产党的推动下,商人、农民、学生、妇女等群体也参与了“五一”节的纪念活动。中国共产党在“五一”节活动中号召:团结一切“劳动阶级与被压迫民族”“加入世界无产阶级的队伍,实行与世界无产阶级联合为反对帝国主义的大示威运动”。

——摘编自曹晓辉《大革命时期中国共产党对“五一”国际劳动节的纪念》

材料三 1948年“五一”劳动节前夕,中共中央以通电发布“五一”劳动节口号的形式阐述党的重要主张。

第三条 今年的“五一”劳动节,是中国劳动人民和一切被压迫人民的觉悟空前成熟的日子。庆祝全解放区和全国工人阶级的团结!庆祝全解放区和全国农民的土地改革工作的胜利和开展!庆祝全国青年和全国知识分子争自由运动的前进!

第四条 全国劳动人民团结起来,联合全国知识分子、自由资产阶级、各民主党派、社会贤达和其他爱国分子,巩固与扩大反对帝国主义、反对封建主义、反对官僚资本主义的统一战线,为着打倒蒋介石,建立新中国而共同奋斗。

第五条 各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府!

——《中共中央发布纪念“五一”劳动节口号》1948年4月30日

(1)概括“五一”国际劳动节起源的背景。(2)简述大革命期间中国共产党领导的“五一”节纪念活动的意义。

(3)1948年党的“五一”劳动节口号体现了哪些建设新政权的方略?

材料一 抗战胜利后,国民党企图继续维持其一党执政的统治地位,排斥中共的政治参与,力图遏制中共的发展;中共提出在和平、民主、团结的基础上,实现国家统一,建设独立、自由、富强的国家。抗战胜利之初的国内外环境、民众对和平的渴望、美苏两强对中国政治的态度,有利于和平而不利于战争。两党关系并未骤然破裂,经过重庆谈判、停战谈判、政治总协商会议,国共两党关系一度有所缓和,国内和平局面也得以暂时维持。

——摘编自汪朝光《中国近代通史:中国命运的决战(1945-1949)》

材料二 “淮海战役大兵团决战需要大量兵员,解放军兵源来自百姓。解放区民众经过土改获得了梦寐以求的土地。他们从心底明白共产党代表他们的利益。参加人民军队,打倒国民党蒋介石,就是保卫土地,保卫家园,保卫家人。所以,一经党宣传动员,特别是形势和阶级教育后,农民阶级觉悟普遍提高,他们提出“参军参战人人有责”的口号,义无反顾地参军入伍,保田卫家,投入决战。

——摘编自汪勇《党的群众路线与淮海战役人民支前的历史与经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出抗战胜利后国共关系发展的趋势和国共双方的政治选择。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明解放战争期间国共关系破裂的根本原因并分析国共关系破裂的消极影响。

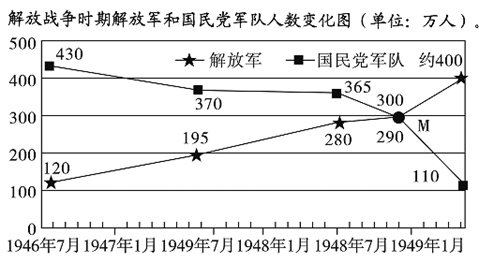

材料一

材料二 1946年9月16日,毛泽东给中央军委指示中提出:“以歼灭敌军有生力量为主要目标,不以保守或夺取地方为主要目标”,“以集中兵力打运动战为主,以分散兵力打游击战为辅”。

材料三 1947年9月,毛泽东在《解放战争第二年的战略方针》的党内指示中指出:“我军第二年作战的基本任务是:举行全国性的反攻,即以主力打到外线去,将战争引向国民党区域,在外线大量歼敌……”

材料四 1947年12月25日,毛泽东在《目前形势和我们的任务》的报告中提出 “十大军事原则” :“先打分散和孤立之敌,后打集中和强大之敌” ;“先取小城市、中等城市和广大乡村,后取大城市”;“以歼灭敌人有生力量为主要目标,不以保守或夺取城市和地方为主要目标”……

结合所学知识,围绕“国共双方军队人数变化与革命战略转变”写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合:逻辑严密,条理清晰。)

| A.三大战役取得胜利 | B.刘邓大军挺进大别山 |

| C.中共中央转战河北 | D.渡江战役的全面胜利 |

材料一 1940年3月,中共中央关于政权建设问题的党内指示中提出,抗日民族统一战线的政权,“在人员分配上应规定共产党占三分之一、非党左派进步分子占三分之一、不左不右的是中间分子占三分之一。”其中,共产党代表无产阶级和贫农,非党进步分子代表小资产阶级,中间分子代表中等资产阶级和开明绅士。陕甘宁边区政权是一个统一战线性质的政权。

——窦红莉《试论抗日民族统一战线的理论创新》

材料二 毛泽东指出:如果我们能够普遍地、彻底地解决土地问题,我们就获得了足以战胜一切敌人的最基本的条件。1947年7月至9月,刘少奇在西柏坡主持召开全国土地会议,制定《中国土地法大纲》,规定:废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度。

——摘编自《中国共产党简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出敌后抗日根据地民主建设的措施及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中共的土地政策在解放战争时期出现的新变化,并分析该时期中共开展土地改革运动的原因。

材料一 元朝实现了全中国的统一,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省, 人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族 和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》

材料二 1903年,邹容在《革命军》一书中,将革命成功后建立的新国家定名为“中华共和国”,并提出具体政纲:“中华共和国为自由独立之国”,“与各大国平等”;“投票公举一人为暂行大总统,为全国之代表人”;“须经人民公许,建设政府,专掌保护人民权利 之事”。

——摘编自王玉玲《清末民初“新中国”一词的概念内涵与话语演进》等

材料三

——摘编自胡国胜《中国共产党“新中国”符号的话语建构与历史演变》

(1)根据材料一,指出作者从哪些角度阐述元朝时期的“中国观”,并结合所学简述行省 制对统一多民族国家发展的重要意义。(2)根据材料二,概括邹容对“新中国”的设想,并结合所学说明邹容设想的“新中国” 在近代中国是如何实践的。

(3)中国共产党关于“新中国”的话语构建,回应了复杂的革命环境,体现了中国共产党革命策略的灵活性和创造性。根据材料三并结合所学,请你任选一个时期,试对这一看法进行阐述。(阐述要求:史实正确,逻辑清晰,语言通顺,表述成文)