材料

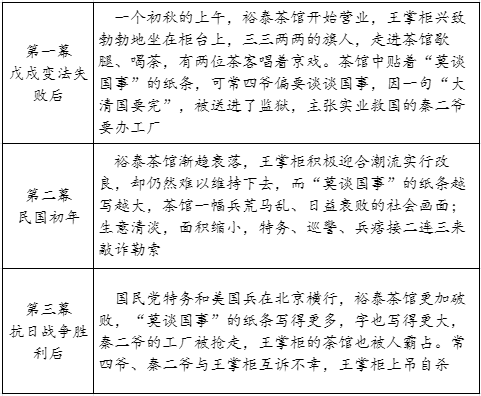

(1)《茶馆》 是一部伟大的现实主义作品,作品三幕内容折射了近代中国的历史变迁。据材料简要指出《茶馆》的现实主义特征。

(2)续写《茶馆》第四幕,内容包括场最设计和一段茶客对话。(要求:以新中国成立到1956年的历史为背景,紧扣新中国成立初期某一时段政治或经济领域的重大历史事件一例。)

| A.打破了帝国主义的封锁 | B.壮大了第三世界的力量 |

| C.跳出了意识形态的局限 | D.宣示了独立自主的方针 |

| A.维护亚非国家团结合作的大局 | B.树立独立自主的和平外交形象 |

| C.反对大国推行的意识形态外交 | D.推进世界政治格局多极化趋势 |

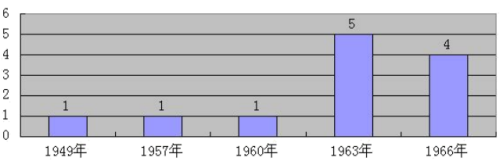

材料一 下图是1949―1966年我国国家元首出访次数示意图

——据李俨鹏《中国国家元首出访与中国外交》

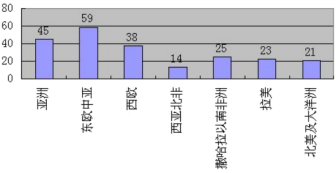

材料二 1993―2014年我国国家元首出访次数及分布地区示意图

注:除国事访问之外,参加具有多边外交(参加各种国际会议)程质的出访法59次。

——据李俨鹏《中国国家元首出访与中国外交》

(1)结合史实,分析材料一图中“出访次数”偏少的成因。

(2)概括指出材料二图中我国国家元首出访的特点,并说明其历史意义。

材料 1842年,清政府与英国签订《虎门条约》,英国获得领事裁判权等特权,谈判代表耆英等人认为"此系为杜绝衅端,永远息争结好起见,两无偏枯,亦两无室碍"。

1871年,曾国藩"窃思自道光二十二年间与洋人立约议抚,皆因战守无功,隐忍息……故所定条约,间有未能熟习审处者"。

郭嵩焘在担任驻英大使期间(1876-1878年)提出废除领事裁判权。

1898年,唐才常等人成立公法学会,提出对清政府与列强签订的条约进行"切实考证",以使利用国际法修改不平等条约。

1912年,梁启超等人成立中国国民外交协会,提出废弃一切不平等条约、定期裁撤领事裁判权、收回租界等要求。

1917年,北京政府宣布"所有以前我国与德、奥两国订立之条约,及其他国际条款、国际协议属于中德、中奥关系者,悉依据国际公法及惯例,一律废止"。

1919年6月,贵州召开国民大会提出"一面通商赴欧和会中国专使,力争青岛、并请取消中日'二十一条密约',及其他不平等条约"。

1941年起,中国与美、英等国分别缔结了新的平等新约,中国在形式上基本废除了与列强签订的不平等条约和特权。

1949年9月,《共同纲领》宣布"对于国民党所订的各项条约和协定,重新审查、分别予以承认,或废除,或修改,或重订",随后陆续清理和肃清了帝国主义在华政治、经济和宗教文化特权的残余。

——据《20世纪20年代知识界对不平等条约的认知研究》

根据材料指出近代以来中国人对不平等条约认知的主要变化,并结合所学知识说明变化的主要原因。

| A.适应经济建设需要 | B.调动生产者积极性 |

| C.有效缓解就业压力 | D.实现资源合理配置 |

| A.人民民主、共同协商的精神得到充分的体现 |

| B.《义勇军进行曲》正式成为中华人民共和国国歌 |

| C.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立 |

| D.推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的任务还未完成 |

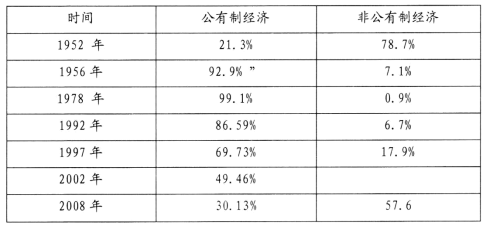

材料一 建国后不同时期公有制经济和非公有制经济在GDP中所占比例(%)

——据《新中国成立以来公有制经济发展历程解析》等

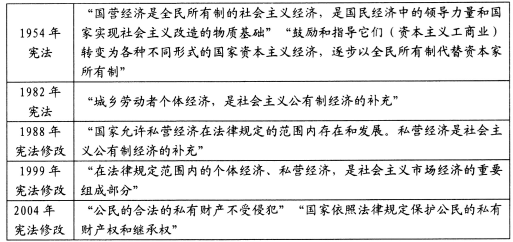

材料二 历次宪法对所有制的表述

——据《新中国成立以来非公有制经济发展历程及启示》

根据材料一、二,并结合所学知识,对“经济体制改革与法制建设”的命题作出阐释。(要求:表述成文、史论结合,逻辑清晰)

| A.“一边倒” | B.“和平共处五项原则” | C.“求同存异” | D.“另起炉灶” |

| A.“一五”计划实施 | B.国民经济恢复 |

| C.中共八大召开 | D.三大改造完成 |