材料一 1954年,宪法规定:“中华人民共和国公民有居住和迁徙的自由”。1953—1957年政府先后8次发出指示,改变自由迁移政策,为控制城市人口现模,限制农民进城。1958年出台的中华人民共和国户口登记条例,首次对农村人口向城市迁移提出限制性政策,全体公民被划分为“农业户口”和“非农业人口”,非农业人口的粮油供应由国家解决,从而形成了与户籍相关联的社会福利制度。1982年1月,家庭联产承包责任制全面推行,1984年1月中央决定“各省、自治区、直辖市可选若干集镇进行试点,允许务工、经商,办服务业的农民自理口粮到集镇落户”。10月,出台政策规定,凡申请到集镇(指县以下集镇,不含城镇)务工、经商、办服务业的农民和家属,公安部门应办理入户手续,除口粮自理外,其他同集镇居民一样享有同等权利。据统计,1984—1990年全国共计有500万农民落户城镇。2016年相关政策要求“促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化,并与城镇居民享有同等权利”。

——摘编自郭东杰《新中国70年:户籍制度变迁、人口流动与城乡一体化》

材料二 1978年以来,我国经济体制的改革不断发展,催生了城市对劳动力的旺盛需求,大量农村劳动力转移到非农产业中。1979—1992年,第二、三产业就业比重分别从17.6%上升到23%、12.6%上升到26.9%。1978—1999年城镇化水平由17.92%提高至30.89%。2000年以后,政府逐步放宽并改善农民工的进城条件,尤其是“十八大”以来,各级政府加快户籍制度改革,推进农业转移人口和城市居民平等共享城市中的经济、社会、文化生活等。农村劳动力流动进入一个全新的历史阶段。据统计,2000—-2016年,第一产业就业比重由50%下降到27.7%,城镇化水平提高至57.35%。1978—2016年,中国年均劳动力利用效率提升15.6%,并且提升幅度在逐年增大。

——摘编自张广胜、田洲宇《改革开放四十年中国农村劳动力流动:变迁、贡献与展望》

(1)根据材料一概括中华人民共和国建国以来户籍制度的主要变化及其原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析改革开放以来我国农村劳动力流动的积极作用。

| A.没有共产党,就没有中国 | B.搞好生产,迎接普选 |

| C.打倒蒋介石,解放全中国 | D.星星之火,可以燎原 |

材料 “中国式现代化”主要是指在中国共产党领导下的社会主义现代化,其本质是以人为本,而不是以资本为中心。新中国的社会主义现代化大致可划分为两大时期。1949年新中国成立时,全国5亿多人口,绝大多数生活在农村,86%以上是文盲。党的第一代领导集体直面时艰,通过制度变革和道路探索,营造了全国上下团结一心、共商国是、共谋发展的良好政治氛围,逐步建立了比较完善的工业体系,为现代化打下坚实基础。

1978年党的第二代领导集体审时度势,作出了改革开放的历史性决定。一切有利于发展社会生产力、有利于增强国家综合实力的要素,都得到空前释放与扩大,计划与市场相结合,创造了举世瞩目的“中国经济奇迹”。2001年中国正式加入 WTO,于2013年成为全球货物贸易第一大国和“世界工厂”。中国用短短几十年时间走完了发达国家几百年的工业化历程。通过“引进来”和“走出去”战略,中国走出了一条既发展自身、又造福世界的现代化之路。中国式现代化,不仅注重人们物质生活水平的提高,而且从5000多年深厚文明传统中汲取养分,为实现民族复兴熔铸精神之魂。“两个文明”协调发展,构成中国式现代化的鲜明特征。

——摘编自马敏《中国式现代化新道路的历史演进及前瞻》

(1)根据材料,概括新中国的社会主义现代化各时期取得的主要成就。

(2)根据材料和所学知识,归纳中国式现代化新道路的特点。

材料 没有抽象的马克思主义,只有具体的马克思主义。所谓具体的马克思主义,就是通过民族形式的马克思主义,就是把马克思主义应用到中国具体环境的具体斗争中去,而不是抽象地应用它。成为伟大中华民族之一部分而与这个民族血肉相连的共产党员,离开中国特点来谈马克思主义,只是抽象的空洞的马克思主义。因此,马克思主义的中国化,使之在其每一表现中带着中国的特性。即是说,按照中国的特点去应用它,成为全党亟待了解并亟须解决的问题。

——摘编自毛泽东《论新阶段》

结合中国近现代史相关史实,评析材料中的观点并得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰)

| A.具有鲜明的时代性 | B.体现了社会主义原则 |

| C.制定主体的广泛性 | D.表明中苏同盟的建立 |

| A.推动了社会主义三大改造 | B.适应了经济社会的发展需求 |

| C.宣传了计划经济体制优势 | D.提升了全体国人的科学素养 |

材料一 “一五”计划制定初期,中国面临着巨大的外部压力和内部经济恢复的压力。一方面,中国的领导者们毫无建设经验。另一方面,苏联高速发展的建设经验对于经济政策制定者潜在的影响是不容忽视的。但是,"一五"计划在一届全国人大二次会议上被通过时,并没有按照最初周恩来与其他决策者们设定的经济发展速度来进行公布。这期间,苏联因素对这一经济速度前后内容的改变起着至关重要的作用。

——摘编自孙璐《苏联对中国“一五”计划经济速度设定的影响》

材料二 1953年斯大林去世,美国对苏联和中共采取了更为强硬的态度。为了寻求在共产主义世界的领导地位,刚刚上任的赫鲁晓夫在对华经济援助上较斯大林更为慷慨。他不仅督促苏联有关部门落实向中国提供经济援助的项目,还从1954年开始派遣大量技术顾问和专家来华,并向中国提供了可观的科学技术资料。1954年6月,美国中央情报局的报告中认定:“中国共产党人把中国建设成为自身具有经济、军事实力的国家作为长远目标,以苏联发展为模式,占据东亚和南亚的统治地位";“他们将继续逐步扩大经济中的国有部门,削减和抑制私营企业,并建立大型合作式和集体式农庄。他们仍将优先考虑基础工业和交通运输业的发展,中共政权也将投入大量资源来加强其武装力量的现代化,以此作为执行其外交政策的实力基础”。

——摘编自樊洁亚《经济冷战格局下我国“一五”计划制定实施的美苏因素分析》

(1)综合上述材料,简述苏联对中国“一五”计划的影响。

(2)说明从美国中央情报局1954年报告中得到的历史信息。

材料

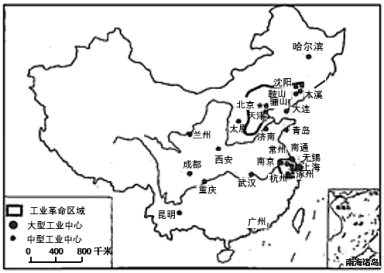

图1 1949年以前的工业分布

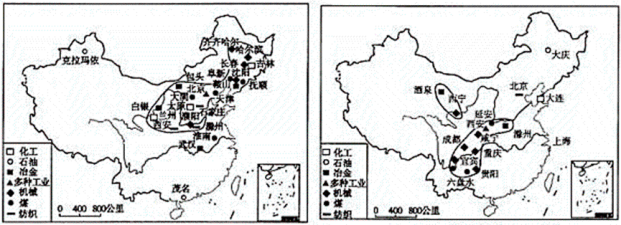

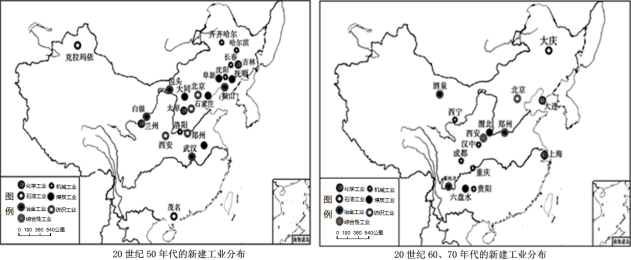

图2 1950年代建成的主要工业中心分布 图3 1960年代建成的主要工业中心分布

材料中三幅地图反映了近代以来中国城市化的演变历程,选择其一,并为其撰写解说词。

| A.助推基层群众自治制度的建立 | B.践行了人民民主原则 |

| C.反映了社会主义制度的优越性 | D.完善了政治协商制度 |

| A.实行战略调整以应对严峻国际形势 | B.致力于奠定国家工业化的初步基础 |

| C.工业的区域分布重心已经发生转移 | D.调整工业布局以期推进西部大开发 |