材料一 唐代交通比秦汉时有进步,且为隋宋所不及。交通干路往还交织,干路之长至少应在二万五千里以至二万六千里。唐有驿一千六百三十九所,驿三十里一置。据《元和郡县志》载,上都(长安)与各州之间都有通道,各方路线俱自长安辐射。唐代运河的使用,提高了东南诸郡在全国的地位,在交通史上具有划时代的意义,唐朝的域外交通,“入四夷之路,最要者七”,尤其是安西入西域道、安南通天竺道以及广州通海夷道,路线最远。

——摘编自白寿彝《中国交通史》

材料二 近代以来,火车、轮船逐步代替了车马和帆船,原来因地方荒僻、交通不便而滞留下来的物产能够运出去,变成有价值的商品;大量能够满足人们生活需要的商品也得以运进来,给人们带来了前所未有的变化,但轮船进入中国是与近代中国不平等条约的签订、通商口岸的开辟相联系的;铁路的开通是与晚清政府大量举借外债、丧失路权相始终的;近代最早的公路又总是在被称为“国中之国”的租界出现的。

——据苏生文《中国早期的交通近代化研究》

材料三 新中国成立后,周恩来强调:“交通运输是建设中一种先行部门”。经过努力,以铁路为中心的交通运输建设取得新进展,运输能力有了较大提高。1952年到1957年,新建铁路33条,康藏、青藏、新藏公路相继通车,全国公路通车里程达25万公里,翻了一番。

——摘编自《中华人民共和国史年鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代交通发展的特点并简析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清交通领域的新变化并简析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国交通建设的意义。

材料一 “民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国”……是一种前无古人的变化。它打破了历代王朝的更迭机制……因而也触动了传统社会的各条神经,是政治制度和社会思想的一大跃进。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 (秦国)以征服其他国家为职志,其所拟之消灭者仅是对方的王室与贵族,秦王本身的重要卿相,却全属他国国籍,即统一天下之后亦然。秦之记录里看不出人民因原有国籍而受亲疏歧视的待遇。

——黄仁宇《中国大历史》

材料三 新中国的政治制度确实照搬过苏联模式,但在一些基本政治制度方面却从未照搬过苏联模式,恰恰强调要适合中国国情,具有中国特色。……如在选举方式上,1953年选举法规定:直接选举与间接选举相结合,无记名投票与举手表决相结合,农村每一代表所代表的人口数几倍于城市每一代表所代表的人口数等。正是这些灵活变通方式适应了当时国情下的民主选举之需。

——蒲兴祖《中华人民共和国政治制度》

(1)根据材料一并结合《中华民国临时约法》,谈谈你对中华民国的成立“是政治制度和社会思想的一大跃进”的理解。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出为避免“因原有国籍而受亲疏歧视的待遇”秦采取的政治举措及其历史进步性。

(3)根据材料三,指出新中国成立初期中国选举方式的特点,并结合所学知识分析其原因。

(4)综合上述材料,概括国家政治制度建设的立足点。

3 . 古今中外无论何时,社会经济的发展状况都关系着国计民生,历来政府都重视经济的发展。阅读下列材料:

材料一“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。”

——《孟子·滕文公上》

普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

——摘自《诗经.小雅》

材料二1956年,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业在生产资料私有制方面的社会主义改造。……我国的工业总产值(不包括手工业产值,下同),在五年计划的前三年共增加了177亿元,而1956年这一年就增加了139亿元。正是由于这种迅速的发展,1956年的工业总产值达到了586亿元,超过了五年计划所要求的1957年的指标。从主要工业产品看,钢产量前三年共增加了150万吨,而1956年就增加了161万吨。……此外,如电力、煤炭、石油、化学肥料、水泥等重工业产品,1956年的产量比前三年的年产量都有较多的增加。喷气式飞机、载重汽车、大型发电设备和单轴自动车床等重要新产品也都是在这一年制造成功的。

——摘自《1957年政府工作报告》(周恩来)

材料三农村人民公社化的实现,为生产力的更大发展开辟了广阔的道路,使我们在1958年和1959年取得了农业生产的连续大跃进,粮食两年增长46%,棉花两年增长47%。……充分发挥农村人民公社这种社会组织形式的优越性,动员全国农民和全国人民从各方面进行坚持不懈的斗争,我们就完全有可能继续保持农业生产和建设的跃进速度,也就完全有可能提早两年或者三年实现原定在十二年内实现的农业发展纲要。

——摘自《1960年政府工作报告》(谭震林)

材料四斯大林认为,不是发展任何一种工业都是工业化,工业化的中心、工业化的基础是有计划地发展重工业,就是发展生产资料的生产,发展本国的机器制造业。1930年,斯大林又一次教导俄国农民,使他们明白共产主义制度是什么。他正式使俄国的农庄集体化,成立了农业合作社。

——人民网

请回答:

(1)材料一反映了哪一种土地制度?从材料中可以看出这种土地制度有什么特点?

(2)根据材料二,归纳这一时期中国经济发展的特点。

(3)依据所学知识,分析材料三所制定的目标未能达到的原因。

(4)在过渡时期,中国社会主义改造与建设借鉴了材料四中苏联的哪些做法?产生了什么积极作用?

材料一 第一,苏联和其他兄弟国家在我国对外贸易总额中的比重,恢复时期已占64%,第一个五年计划期间升为78%,1959年达76%。第二,我国进口的主要商品,特别是机器设备、精密仪器等,绝大部分都是来自兄弟国家。第三,我国出口的主要商品,……绝大部分也是输往兄弟国家的。1959年我国对兄弟国家的贸易额达113.9亿元,比1950年增长近7倍。其中对苏联的贸易总额达79.7亿元,比1950年增长近5倍;对东欧人民民主国家的贸易额达25.8亿元,比1950年增长30倍。

——选自苏星、杨秋宝《新中国经济史资料选编》

(1)依据材料一概括20世纪50年代中国对外贸易的主要特点,并分析其原因。

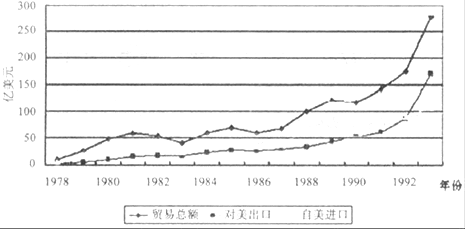

材料二 中美贸易走势(1978—1993)

(2)该时期中美贸易持续发展的原因有哪些?

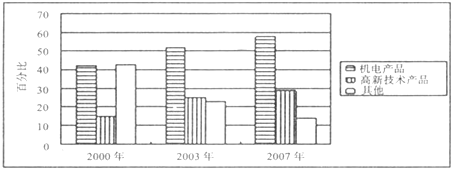

材料三 我国出口工业制成品结构示意图(单位:百分比)

(3)材料三反映了我国对外贸易呈现出怎样的发展趋势?结合所学知识,概括指出形成这种趋势的主要国际因素。

材料一:

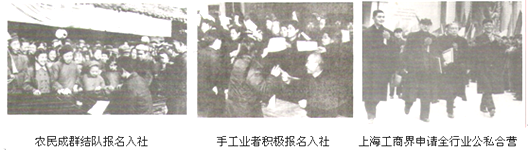

材料二:

史料记载1845年后“洋布、洋纱、洋花边、洋袜、洋巾入中国,而女红失业”,“江浙之棉布不复畅销”,“闽产之土布土棉……不能出口”。

材料三:

(1)材料一反映了我国古代经济的什么特点?

(2)材料二反映了近代中国经济结构发生什么变化?变化的主要原因是什么?

(3)材料三反映了新中国成立初期我国经济发生什么变化?产生了什么重大影响?