材料一 这一经济理论在20世纪的1/3的时间里,曾经满足资产阶级的需要,一直指导着西方各国的经济政策。它多少缓和了危机,使30年代大萧条的恐怖景象不再出现。但是,长期执行这一经济理论也带来了积重难返的后果,这就是通货膨胀和国债大增。到了20世纪70年代,它已制止不了生产下降和失业不断增加的趋势。在反对这一经济理论的众多流派中,最有影响的代表人物是诺贝尔经济学奖得主美国人来尔顿•弗里德曼和他的货币主义学派。他的基本观点是鼓吹“自由放任”和自由竞争的市场经济。反对用扩大政府开支、 增加预算赤字和多发钞票等办法来对付衰退和扩大就业。80年代,英国微切尔夫人领导的 改革和美国总统里根的经济政策调整,其理论基础都来自货币主义学派。

——摘编自王思德、钱洪主编《世界当代史)

材料二 改革开放新时期, 党的十一届三中全会对我国原有的高度集中的计划经济体制中存在的“严重缺点”作了深刻分析,提出了一系列改革措施,下放权力,让地方和工农业企业在国家统一计划的指导下有更多的经营管理自主权。1982年9月,党的十二大对我国 最初几年经济体制改革成就的总结中,将经济体制的基本构架概括为“计划经济为主、市场调节为辅”,并提出“正确贯彻计划经济为主、市场调节为辅的原则,是经济体制改革中的 一个根本性的问题。”1984年,经济体制改革由农村开始推向城市。1987年10月,党的十三大提出“国家调节市场、市场引导企业”的改革模式。1992年10月,党的十四大提出要 初步建立起新的经济体制,确立了经济体制改革目标是建立社会主义市场经济体制。

——摘编自願海良 《社会主义市场经济体制是如何上升为基本制度的?》

问题:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“这一经济理论” 是什么理论?并从产生背景和特点的角度比较“这一经济理论” 与货币主义学派的不同。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1978年后中国经济体制改革进程的特点。

(3)根据材料一二并结合所学知识,归纳20世纪70年代末至80年代,中西方经济体制改革的相近之处。

材料 党的十一届三中全会以后,我国改革开放走过波澜壮阔的历程,取得了举世瞩目的成就。随着实践发展,一些深层次体制机制问题和利益固化的藩篱日益显现,改革进入攻坚期和深水区。党中央深刻认识到……必须以更大的政治勇气和智慧推进全面深化改革,敢于啃硬骨头……2013年,党的十八届三中全会对经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制、国防和军队改革和党的建设制度改革作出部署,确定全面深化改革的总目标、战略重点、优先顺序、主攻方向、工作机制、推进方式和时间表、路线图。党的十一届三中全会是划时代的,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。党的十八届三中全会也是划时代的,实现改革由局部探索、破冰突围到系统集成、全面深化的转变,开创了我国改革开放新局面。

——摘编自中国共产党第十九届中央委员会《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳党的十八届三中全会召开的历史背景,并指出党的十八届三中全会与党的十一届三中全会的相似之处。

(2)根据材料并结合所学知识,简析党的十八届三中全会召开的意义。

材料一 毛泽东是最早的探索者…毛泽东在探索中的失误和挫折也为开创建设有中国特色的社会主义道路提供了历史的借鉴,邓小平作为党的第二代领导集体的核心,继续对社会主义道路进行了探索。他第一次阐明了在中国这样落后的国家如何建设、巩固和发展社会主义等一系列基本问题。

——摘编自《川大学者谈有中国特色社会主义道路探索过程》

材料二 十九大报告作出了“中国特色社会主义进入了新时代”的重大判断,深刻掲示了我国发展所处的新的历史方位,丰富和发展了马克思主义的时代理论,是我们党科学制定具有全局性、战略性、前瞻性的行动纲领的根本依据,对于新形势下进行具有许多新的历史特点的伟大斗争、推进党建设新的伟大工程、推进中国特色社会主义伟大事业、实现中华民族复兴伟大梦想具有重大的理论意义和实践意义。

——摘编自刘靖北《中国特色社会主义何以进入新时代》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳邓小平对中国特色社会主义道路的探索作出的贡献,并指出邓小平理论的精髓。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出党的十九大作出“中国特色社会主义进入新时代”这一判断的意义。

材料一 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积,此其分事也

——《墨子》

(1)上述材料反映了我国古代什么样的生产模式?出现的根本原因是什么?

材料二

(2)结合所学知识,指出材料二中苏俄(联)粮食产量不断上升时期实行的经济政策并概述其作用。

材料三 国会于1938年2月通过了一项新的《农业调整法》,此法规定棉花、小麦、玉米、烟叶、大米等5种主要作物的生产者规定生产定额,并对那些耕种定额土地而又遵守土壤保持方法的农民给予补贴。为防止生产过剩,价格猛跌,政府还给予贷款,以便农民将准备出售的农产品暂时贮存,以待善价。

——刘绪贻《罗斯福“新政”的农业政策》

(3)据材料三归纳罗斯福新政时期农业政策调整的内容,并指出罗斯福调整农业政策的实质。

材料四 真正的改革先锋不是国营企业,而是那些落后的、被边缘化的群体。在这些“边缘革命”中,意义最为重大的变革是在中国经济最为薄弱的环节农业中爆发。中国政府于1979年着手改善农业环境,然而真正意义上的农业改革是自下而上展开的。家庭联产承包责任制在中国农业改革过程中极其重要,从长远角度看,农民重新获得的经济自由对发展农村经济的意义要重大得多。

——摘编自【英】罗纳德·哈里·科斯、王宁著《变革中国——市场经济的中国之路》

(4)据材料一并结合所学知识,指出农民重新获得“经济自由”的措施和“经济自由”的含义。

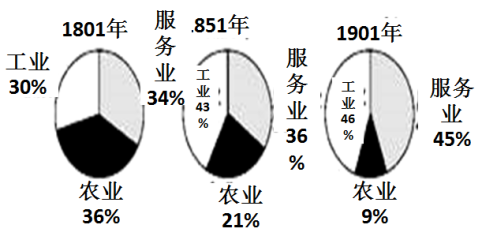

材料一 英国各行业就业人数占总就业人数的比例变化示意图

材料二 清末中国人办的制造业和采矿业,集中于上海、南京和汉阳,多是官方和半官方的采矿、冶炼和纺织企业。1895年起,华资制造业数量有了增加。政府在1903年成立商部和1904年颁布“公司法”,各省商绅反帝民族主义情绪也是一个原因。这些企业均有官方资助和支持(如采取部分免税或垄断某些市场等形式)。上海机器织布局和汉冶萍公司就作为官督商办企业由盛宣怀管理,并依靠李鸿章和张之洞支持。即使象张謇的大生纱厂(1899年)和周学熙的启新洋灰公司(1907年)等商办企业,也要归功于官方的关系,大生得到张之洞和刘坤一的支持,启新得到袁世凯的支持。

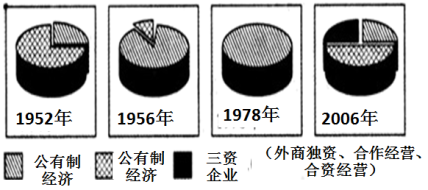

材料三

(1)依据材料一,指出世界经济发展趋势,出现这一趋势的根本原因是什么?

(2)依据材料二并结合所学知识,归纳近代中国早期制造业发展的特点。

(3)据材料三,指出新中国成立后经济体制的两次根本性变化。结合所学知识,指出出现这些变化的各自原因。

材料一 棉纺织厂是一些巨大的建筑物,不过建造方式是尽量多容纳人。……大多数房间被机器所占。……在我所熟悉的一家工厂里,有几百人工作,工厂常常日夜开工。

——1784年当时英国人记载曼彻斯特的工厂

曼彻斯特是棉纺织工业的发祥地,也是世界上第一座工业化城市。两百多年前,在这里诞生了世界上最早的近代棉纺织大工业,揭开了工业革命的序幕。曼彻斯特也随着棉纺工业的出现成为新一代大工业城市的先驱。

----《百度百科》

第二次工业革命后,1908年,福特T型车下线。在福特与其他汽车先驱者威廉·C·杜兰特、约翰·弗朗西斯·道奇和霍勒斯·埃尔金·道奇兄弟、沃尔特·克莱斯勒等的共同努力下,底特律慢慢成为世界汽车工业之都。工业的发展吸引了来自美国南部的大量居民,使得底特律的人口数量在20世纪上半叶极剧增长。底特律随之发展成为世界闻名的汽车城。

美国的钢铁工业从18世纪下半叶开始迅速崛起。1890年,美国钢产量达到480万吨,一举超过英国跃居世界首位。当时的匹兹堡是美国最大的钢铁生产基地,对技术工人有大量的需求。欧洲移民蜂拥而至。匹兹堡随后逐渐发展成为世界闻名的钢铁城。

----《百度百科》

材料二 1800—2008年中国城市化比率(%)。

| 1800年 | 1949年 | 1957年 | 1978年 | 2008年 | |

| 中国 | 3.8 | 7.3 | 10.9 | 17.9 | 45.68 |

注:规模达一万人的城市人口占总人口的比重。

——根据国家统计局资料

新中国成立后,中国开始有计划的经济建设。一五计划之后,大庆逐渐发展成为石油城,鞍山发展成为钢铁城。1978年改革开放后,深圳则逐渐发展成为一座新型的现代化创新城市。

分析上述材料,结合所学知识,提炼中西方城市化发展进程中的任意一个特点,并说明理由。

(要求:围绕材料中的信息进行归纳;观点明确,史论结合。)

材料一 随着农村改革向全省推进,安徽农村经济也发生了深刻变化。人们在思考,社会主义经济体制到底是什么样的?其道路如何走?既然改革能在农村调动人们的积极性,解放生产力,那么城市为什么不能进行改革?一度时期,包字进城,一包就灵,在城市中普遍推广。自从农民有了多余农产品,自主交换也随之而来。1979年国家首先松动了农产品的价格管制,大幅度地提高了18种重要农产品的收购价格,提高幅度达22.1%。1983年国家规定农民完成粮食收购任务后可多渠道经营,价格由双方议定,也即市场价格。自此展开了粮食价格的双轨制。我国劳动力开始向非产业转移,谋求创业、一大批乡镇企业应运而生;接着是成亿计的劳动力外出进城打工,这些都成为必然趋势,经济增长中的人口红利由此而出现,前后达30年之久,至今还没有结束。

——摘编自孙自铎《农村改革对社会主义市场经济体制确立的贡献》

材料二 邓小平1992年春天的南方谈话是一个具有重大历史意义的事件,改变了许多根深蒂固的观念。社会主义成为一种“弹性的解释体系”,是与多元化的所有制结构、承认收入差异性以及更重视价格配置资源作用的市场经济体制相联系。这些观念对于确立市场经济的体制改革目标和1999年宪法的修改都具有先导意义。40年来,中国采取的是一种渐进式的以制度的局部创新和地域的局部开放为突破口的改革模式,在旧有的传统体制尚未彻底消失的前提下进行新体制的尝试。中国的经济改革具有渐进性变迁和激进性变迁相融合的特征。中国的总体经济改革总体上无疑是渐进式的,具有试错的“摸着石头过河”的特征。

——摘编自王曙光《中国经济体制变迁的历史脉络与内在逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国农村改革对社会主义市场经济体制确立所作出的贡献。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出1978年以来中国经济体制改革及完善过程遵循的内在逻辑。

(3)如果进行课题研究,研究新时期中国经济体制改革还可以补充哪些类型的史料,至少列出两种。

材料 近代中国农村最重要、最基本的问题是土地制度问题,由此而形成的矛盾,决定了近代中国农村是一个充满矛盾冲突、危机四伏的社会。以梁漱溟、晏阳初为代表的一批近代知识分子,力图在已有的政治格局和社会秩序下,通过非暴力的社会改良,拯救农村、复兴民族,重新回归社会和谐,实践自己的理想。历史已经证明,这一理想及其实践诚然可贵,但是收效甚微,且不能从根本上解决问题。

风起云涌的社会环境,激烈的政治革命、武装斗争,并没有给农村改良运动大 多的实践空间和时间∶在时尚革命、推崇暴力的近代中国,以改良为主要手段的,温和的、非暴力的实践,非但很难具备实现的条件,而且对于暴力斗争的双方都难以讨其好。

——摘编自张忠民《和谐的努力与幻灭———略论近代中国的"乡村建设运动"》

材料二 2006年,中共中央在"第十一个五年规划纲要"提出推进我国的社会主义新农村建设,经过多年的努力,社会主义新农村建设取得了巨大成就。农村已经形成了粮食、高牧,搐菜,水(干)果等种养殖业为支柱的若干产业,一些特色经济发展快速,优势突出,农村商贸物流和县域旅游产业有了巨大发展。农村文化基础设施建设不断增多,图书馆、科技推广站等设施逐渐建立和完善;精神文化活动丰富多彩,不良社会风气逐渐减少,社会和谐程度不断提高。农村移动通信信号覆盖率超过90%,家用电器种类和质量不断增多和提高,住房质量大为改善,村庄整体布局逐渐美观。通过村务公开、管理民主、财务透明、民主选举等措施,农民参与公共事务管理的途径不断增多,基层党组织对农村地区经济、社会发展的作用不断增强。

——摘编自刘利雨《论新农村建设取得的巨大成就》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国"乡村建设运动"失败的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析我国社会主义新农村建设取得巨大成就的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对近现代中国乡村建设的认识。

材料一 20世纪50~70年代中国产业结构变化统计表

| 年代 | 农业 | 制造业 | 第三产业 |

| 1952~1957年 | 53.6% | 18.5% | 27.9% |

| 1972~1977年 | 33.0% | 39.0% | 28.0% |

——G.罗兹曼主编《中国现代史》

材料二 鉴于过去的教训,这次农村改革和农村经济结构的变动,不搞“一刀切”,该种粮的地方种粮,该种经济作物的地方种经济作物,该放牧的放牧,该养鱼的养鱼。从1979年开始,粮食统购价格提高20%,油料价格提高25%,生猪价格平均提高26……杂交水稻从湖南推向全国,据不完全统计,全国增产20%以上。农村的面貌发生显著变化,由原来长时间的停滞不前变得欣欣向荣。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料一并结合所学,概括20世纪50到70年代我国产业结构的变化。

(2)根据材料二并结合所学,分析我国"农村的面貌发生显著变化”的原因。

材料一 1949年新中国成立后,政府稳步地推进土地改革,恢复农业生产。1952年,全国农业总产值为461亿元,比1949年增长41.4%;粮食总产量由1949年的11318万吨增加到1952年的16391.1万吨,比解放前最高产量高出9.28%,比1949年增长5.1%;棉花总产量由1949年的44.44万吨增加到130.37万吨,比1949年增长193.7%,年均增长42.2%,比解放前最高年产量高出53.60%;其他农副产品产量也有较大幅度增长。

——摘编自苏星《新中国经济史》

材料二 新中国成立初期中国农业产业基础薄弱,1952年中国农业机械总动力仅18.4万千瓦,1978年为1.2亿千瓦,2019年中国农业机械总动力达到10.3亿千瓦。1949年,我国农业科技进步贡献率不到20%,改革开放初期也仅27.0%,而到2019年,我国农业科技进步贡献率已达到59.2%,主要农作物良种基本实现全覆盖,自主选育品种面积超过95%。长期以来中国农业过度依赖化肥、农药等化学品大量投入,但2015年以来中国化肥、农药使用量连续实现负增长,2019年中国化肥施用量相较于2015年降低了10.3%,农药使用量降低了18.3%。

——摘编自魏后凯、崔凯等《面向2035年的中国农业现代化战略》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括1949—1952年新中国农业发展的原因和意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出21世纪中国农业发展的特点。