材料一 十月革命后,如何在俄国组织和建设社会主义,摆在了列宁及布尔什维克党面前。列宁对此从理论上和实践上进行了艰苦的探索。战时共产主义政策是在战争环境中被迫采取的一项应急措施,却被视为向社会主义过渡的有效途径,这与列宁的直接过渡思想有着密切关系。1921年,苏俄放弃战时共产主义政策,开始实行新经济政策。这一政策允许局部地恢复资本主义,尤其是在农业和贸易方面。不过,列宁设法使国家控制了土地所有权,控制了他所称的“制高点”(银行业、对外贸易、重工业和运输业)。对列宁来说,新经济政策并不意味着社会主义在俄国的结束,而是暂时的退却,“后退一步为的是前进两步”。新经济政策的实施,说明了战时共产主义的终结和列宁思想的根本转变,表明建设社会主义不是教条的和一成不变的。

——摘编自宋才发《论列宁从“战时共产主义”到新经济政策思想的历史嬗变》

材料二 列宁主导下实行的新经济政策与中国的经济体制改革虽相隔数十载,但其实质都是通过市场经济道路建设社会主义,两者路径相似而结果殊异。列宁坦率地承认:“由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就遭到了严重的失败。”无独有偶,中国在“文革”后也面临着严重困难。两国领导人都在困难中敢于实践,列宁写道“现在一切都在于实践……由实践来修正,由实践来检验”。 中国的经济体制改革则始于农村,后来迅速出现了一个经济发展的新高潮。俄共领袖中,多数人并非把新经济政策视为要长期坚持的建设社会主义的战略举措。与苏联的情形不同,中国在改革中虽经曲折,但中共几代领导核心坚持改革的方向和决心从不曾动摇过,也得到了人民群众的广泛支持。

——摘编自赵大兴《同途殊归——苏联新经济政策与中国社会主义市场经济改革成败原因比较分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏俄从战时共产主义转变到新经济政策的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较苏俄(联)新经济政策与中国经济体制改革的异同。

材料 党的十一届三中全会以后,我国改革开放走过波澜壮阔的历程,取得了举世瞩目的成就。随着实践发展,一些深层次体制机制问题和利益固化的藩篱日益显现,改革进入攻坚期和深水区。党中央深刻认识到……必须以更大的政治勇气和智慧推进全面深化改革,敢于啃硬骨头……2013年,党的十八届三中全会对经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制、国防和军队改革和党的建设制度改革作出部署,确定全面深化改革的总目标、战略重点、优先顺序、主攻方向、工作机制、推进方式和时间表、路线图。党的十一届三中全会是划时代的,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。党的十八届三中全会也是划时代的,实现改革由局部探索、破冰突围到系统集成、全面深化的转变,开创了我国改革开放新局面。

——摘编自中国共产党第十九届中央委员会《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳党的十八届三中全会召开的历史背景,并指出党的十八届三中全会与党的十一届三中全会的相似之处。

(2)根据材料并结合所学知识,简析党的十八届三中全会召开的意义。

| A.城市经济体制改革的启动 | B.国家经济建设方略的调整 |

| C.精神文明建设理论的构建 | D.指导思想拨乱反正的完成 |

| A.1959—1961年新中国出现人口增长新高潮,姑姑接生工作非常忙绿 |

| B.1962年,姑姑找了一个飞行员对象,但后来姑父驾机叛逃到了台湾,姑姑深受打击 |

| C.60年代末.70年代末,国家掀起两次计划生育高潮,姑姑受到邻里及亲人的嘲讽 |

| D.姑姑退休后,改革开放取得突破性成就 |

阅读材料,结合所学知识回答问题

材料一 “红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争最高形式和半殖民地农民斗争发展的必然结果;并且无疑义地是促进全国革命高潮的最重要因素。”“单纯的流动游击政策,不能完成促进全国革命高潮的任务,而朱德毛泽东式、方志敏式之有根据地的,有计划地建设政权的,深入开展土地革命的,扩大人民武装的路线无疑又是正确的。”

——毛泽东《星星之火,可以燎原》

材料二 “中国的特点是:不是一个独立的民主的国家,而是一个半殖民地半封建的国家;在内部没有民主制度,而受封建制度压迫;在外部没有民族独立,而受帝国主义压迫。因此,无议会可以利用,无组织工人举行罢工的合法权利。在这里,共产党的任务,基本的不是经过长期合法斗争,也不是先占城市而后去乡村,而是走相反的道路。”

——毛泽东《战争和战略问题》

材料三 社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。……计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。

请回答:

(1)新民主主义革命时期和新中国成立后,中国共产党从“走俄国人的路”发展到“走自己的路”。分别说明两个时期“走俄国人的路”和“走自己的路”各指什么?

(2)根据材料二、三并结合所学知识分析新民主主义革命时期中共发展到“走自己的路”的历史背景。

(3)从中说说你对中国“走什么路”问题有什么认识?

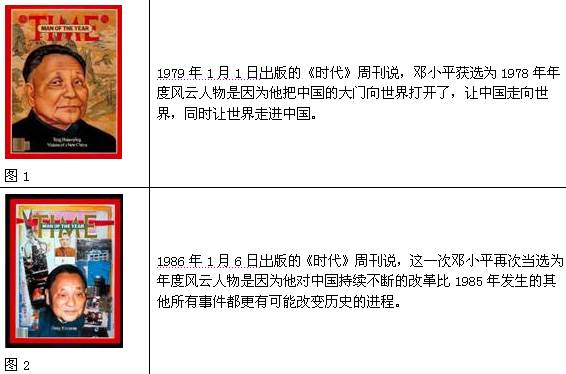

(1)1978年哪一重大历史事件的发生“把中国的大门向世界打开了”,简述其内容。

(2)图1所示杂志出版当日,中国在外交方面发生的什么事情成为“中国的大门向世界打开”的有力见证?

(3)哪些“持续不断的改革”使邓小平再度成为年度风云人物的当选者?

(4)两期《时代》周刊封面人物的背景有何显著变化?这种变化说明了什么?

材料一 1921~1922年,美、日、英、法、中等九国组成了“远东和太平洋问题委员会”,吸引了世界的目光,“20世纪将是太平洋时代”的说法盛行一时。1925年6月,美国邀请澳、加、中、日等环太平洋国家、地区代表在檀香山成立“太平洋国际学会”,以定期讨论移民、外交、经济、种族、文化等问题。学会经费除会员国捐助外,还有美国洛克菲勒基金会每年5万美元的资助。同年8月,余日章等人在上海成立“太平洋国际学会中国分会”,掀起了第一次“太平洋热”,并在“太平洋国际协会”的资助下,相继出版了《满洲问题《在华外侨之地位》《上海租界问题》《中国经济建设中之财政》《太平洋问题之过去、现在与将来》等。

材料二 20世纪60、70年代,日本GDP跃居世界第二位,韩国、新加坡以及中国的台湾和香港继日本后成为亚洲的“新兴工业经济体”。20世纪70年代,日本提出在维持日美合作体制的同时,必须联合澳、新、东盟等太平洋国家,建立一个“太平洋共同体”,此后,美、韩、澳等环·太平洋国家和英、法、意等西欧国家也纷纷开展与太平洋相关的研究。20世纪80年代中期,“太平洋热”在国内掀起热潮,学者周谷城等发起成立了“中国太平洋历史学会”,以长期研究“太平洋自然科学史和中国海洋科学史”“太平洋人类史”“太平洋经济史”“太平洋社会史”等十个内容。该学会指出:“太平洋在世界事务中的支配地位日趋显著,与我国建设事业的关系也更加密切……开展对于太平洋多学科的综合研究,已经成为从事太平洋研究的广大自然科学和社会科学工作者共同的迫切任务。”

——以上材料均摘编自张红菊《20世纪我国的两次“太平洋热”》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪20~30年代我国“太平洋热”兴起的原因。(2)综合上述材料并结合所学知识,概述20世纪20~30年代与20世纪80年代,我国“太平洋”热的异同。

材料一 我们中华民族在世界上贡献,大都以为是老大而衰弱。今天我要问一问,究竟他果是长此老大衰弱而不能重振复兴吗?不的!从“五四”运动以后,我们已经感觉到这民族复活的动机了。

——李大钊《人种问题》(1924)

材料二 欲求抗战的最后胜利,欲求独立自由幸福的新中国之实现,其在今天和将来,除应加强我们内部的团结,巩固抗日民族统一战线外,别无方法与途径。这是挽救时局和复兴中华的关键。

——《新华日报》发刊词(1938)

材料三 如果要使革命进行到底,那就是用革命的方法,坚决彻底干净全部地消灭一切反动势力,不动摇地坚持打倒帝国主义,打倒封建主义,打倒官僚资本主义,在全国范围内推翻国民党的反动统治,在全国范围内建立无产阶级领导的以工农联盟为主体的人民民主专政的共和国。这样,就可以使中华民族来一个大翻身……

——毛泽东《将革命进行到底》(1948)

材料四 中国共产党团结和带领全国各族人民完成了民族独立和人民解放的历史任务,“为实现中华民族伟大复兴创造了前提”;之后,“开始了在社会主义道路上实现中华民族伟大复兴的历史征程”;十一届三中全会以来,“赋予民族复兴新的强大生机”。

——摘编自江泽民在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告(2002)

(1)解释材料一中民族复活的“动机”。(2)根据材料二、三,概括全面抗战时期和解放战争时期中国共产党实现民族复兴任务不同的原因。

(3)党的十六大报告第一次系统阐释了中华民族伟大复兴的历史逻辑。根据材料四,简述这一历史逻辑的史实依据。

材料一 1943年10月,陕甘宁边区政府公布劳动英雄(模范)评选标准:甲、从事农业、工业、运输、打盐及纺织等生产之一而积极生产,成绩特出;乙、推动他人生产,并获得成绩……

——摘编自甘肃省社会科学院历史研究室《陕甘宁革命根据地史料选辑》(一)

材料二 1950年7月,政务院全体会议决定表彰工人、农民和士兵中的劳动模范,评选标准除了要求技术先进、发展生产有显著成绩之外,还特别强调认同党和国家、敢于同旧势力斗争、支援前线有特殊功绩等。

——摘编自孙云《1950年全国英模表彰大会的召开及意义》

材料三 1979年8月,国务院决定表彰全国劳动模范,评选标准主要包括“在生产技术上有重大改革或有重大合理化建议”、“在创造发明、科学研究方面有重大贡献”等,强调以生产建设一线的职工为重点,以生产成绩、革新论英雄。

——摘编自姚力《1977—1979年的全国劳动模范表彰》

材料四 2005年,中华全国总工会修订了全国劳动模范的评选标准,不仅完善了“劳动”的概念,进一步承认了管理、服务、科技等劳动形式的价值创造功能,而且也丰富了劳动者的主体构成,私营业主、进城务工人员以及体育、娱乐明星等首次纳入评选范围。

——摘编自中国政府网《新闻办举行2005年全国劳模表彰大会新闻发布会》等

(1)结合时代背景,指出材料一中劳动模范标准设立的原因,并分析材料二、三中劳动模范标准变化的原因。

(2)概括材料四中劳动模范评选标准的新内涵,并简析其意义。

材料一 陕甘宁边区本是一个经济落后、民力有限的地方,抗战进入相持阶段以后,国民党反动派动用几十万军队对陕甘宁边区进行严密封锁,边区民众和公务人员缺吃少穿。1941年底,民主人士李鼎铭等在陕甘宁边区参议会上提出“精兵简政"议案,毛泽东和中共中央高度重视。1941年12月,边区整编委员会规定:政府一级各厅、处、院缩减人员为1/3,八路军留守兵团转到生产战线。毛泽东提出精兵简政“必须是严格的、彻底的、普遍的,而不是敷衍的、不痛不痒的、局部的"。1944年初,精兵简政基本完成。边区政权系统减少1.3万人,部队人数降到边区总人数2%以下,农民负担大为减轻。

——摘编自宋斌《陕甘宁边区如何突破国民党的经济封锁》

材料二 通过改革,国务院部委由原有的45个减为41个;直属机构从22个减为19个,非常设机构从75个减到44个,部委内司局机构减少20%。这是一次弱化专业经济部门分钱、分物、直接干预企业经营活动的职能改革,对政法、文教、社会事务等部门,没有做大的变动。

——摘编自连怡《1988年国务院机构改革的情况》

(1)指出陕甘宁边区精兵简政的原因。

(2)概括1988年国务院机构改革不同于陕甘宁边区精兵简政之处。