材料一 帕特农神庙建于前447年伯里克利时期,在雕塑家菲迪亚斯指导下,由建筑师伊克提诺斯等负责设计,前后15年完工。神庙采用长方形平面的列柱回廊,灵活运用多立克柱式,柱式比例匀称,显得刚劲雄健。神庙造型有严格的黄金比例关系,体现和谐的形式美。帕特农神庙还成功运用“视差纠正法”,使建筑形象稳定、平直、和谐。神庙的雕刻代表着古希腊雕刻艺术的巅峰,正殿内部耸立着一座高约2米,以黄金、象牙制成的阿西娜神像;其他丰富的浮雕赋予石头血肉和灵魂,也给传说中的神附加入性的亲切感。于是,建筑真正拥有了友善的表情,不像金字塔,刻意表现神灵与人类的距离。

——摘编自北师大版《古希腊建筑艺术的纪念碑——帕特农神庙》,《普通高中课程实验教科书·历史·选修6:世界文化遗产荟萃》

材料二 罗马的建筑师想让罗马市民欣赏他们创造的宏伟,同时也还想到让市民感觉到他们分享到了这种宏伟,而不是让他们在这庞然大物跟前感到自己的渺小和微不足道。面对这个巨大的建筑(大斗兽场),任何人可能感到气馁;但由于柱式的采用,人们不再与整个建筑物联系……当人同整个建筑相比时,人是多么的小,但当他只要同圆柱和框缘构成的单个矩形拱门相比时,他就显得大多了。通过这种方法,罗马公民能感到他自身是高大建筑物和建筑物所代表的巨大帝国的一个有意义的部分。

——苏珊·伍德福德等着《剑桥艺术史》

(1)根据材料一,说明帕特农神庙的特点,并结合所学知识,指出其建造的背景。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析罗马大斗兽场与帕特农神庙的差异及产生的原因。

材料一 “把这 些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘。”这是希罗多德(约前484——约前420)所撰《历史》一书的开篇之语。在此之前,对于希腊人而言,神话就是他们的历史。《历史》前半部分以追问希腊与波斯之间战争的原因为起点,记载了希腊、西亚、北非等地的地理环境、民族分布、历史往事等内容,后半部分叙述希腊城邦与波斯之间战争的全过程。本着“研究”的精神,常常分辨传说的真假与异同。作者赞扬雅典人,却并不肆意诋毁“异邦人”,承认东方民族具有比希腊更古老的文明。书中的不少记述是作者亲自调查得来的史实,如在埃及通过询问当时作为知识分子的僧侣,掌握了大量历史和文化知识。书中许多记载为后世的考古发掘和研究所证实。

——摘编自张广智《西方史学史》等

材料二 《史记》由西汉史学家司马迁(约前145——?)所著,记载了自黄帝到汉武帝二三千年间的历史,也叙述了汉朝周边各民族如朝鲜、匈奴和中亚、南亚各地的史实。全书以编年叙事的帝王“本纪”为纲,以人物“列传”为主体,成为后来历代官修史书的正宗,司马迁以儒家的历史观为宗旨,在前代深厚的历史学积淀基础上,坚持“原始察终、见盛观衰”的著史原则,常常表达自己对于历史现象的认识甚至疑惑。《史记》充分利用各类先秦文献、汉朝政事档案等,客观、如实地叙述史实,并佐以司马迁的游历见闻及民间传说,力求“通古今之变,成一家之言”。

——摘编自翟林东《中国史学史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明希罗多德著述《历史》的历史背景。

(2)根据上述两则材料并结合所学知识,概括希罗多德与司马迁作为伟大历史学家的共同之处。

材料一 子曰:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。”

子贡问:“师与商也孰贤?”子曰:“师也过,商也不及。”曰:“然则师愈与?”子曰:“过犹不及。”

——《论语》

材料二 仲尼曰:“君子中庸,小人反中庸。君子之中庸也,君子而时中;小人之中庸也,小人而无忌惮也。”子曰;“舜其大知也与!舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民,其斯以为舜乎!”

——摘编自《礼记·中庸》

材料三 希腊先民将“再过器不及”雕刻在德尔菲神庙。毕达哥拉斯《的前580—的前500)的专著《金言》载:“一切事情,中庸是最好的。”其建立的学派对于数字和音律都讲求和谐平衡,将世界看成相协的整体。赫拉克利特(约前544一前483)认为世间万物都处在对立中,世间万物保持和平发展态势的根源是“和谐”,“和谐”使对立面在斗争中得以向前推进。

——____摘编自王蕊《先秦儒学与古希腊哲学中庸观比较研究》

材料四 亚里士多德(前384—前322)指出:(社会地位)过贵、过富的人和太贱、太穷的人都不符合中庸的原则,都不能顺从理性的指导。社会中,极富和极贫各趋极端,他们远离中庸,是社会的不安定因素。极富阶级是寡头势力,他们本性狂暴,只愿发号施令;极贫阶级是平民势力,他们认为一事相等则万事都应相等,提倡绝对的民主和自由;唯有以中产阶级为基础才能组成最好的政体。亚里士多德把中庸看作适用于一切政体的公理。他认为,富人拥护寡头政体,穷人拥护平民政体,中产阶级最具中庸的美德,最能顺从理性而不趋向极端。

——摘编自王岩《亚里士多德的中庸思想论》

(1)从内容及思维方式等层面,比较先秦儒学与古希腊哲学中庸观的异同。

(2)简述亚里士多德中庸思想形成的背景,并简要评价这一思想。

材料一:苏格拉底反对城邦官员的“抽签选举法”,认为此法愚不可及;“没有人愿意用抽签的方法去雇佣一位舵手和建筑师、吹笛手或其他行业的人,而这类事若出错的话,危害不比在管理国家事务上出错轻得多”。

他还发现,由于民众缺乏管理国家事务的政治知识,他们极容易受一些同样没有政治知识、但擅长说服技术的蛊惑家的影响和控制,从而

在一种盲目激情引导下作出种种错误的决策。

——《世界文明史》

材料二:公元前3世纪中叶以前,罗马法律的适用范围仅限于罗马公民,居住在罗马的异邦人不能享受此法的保护,被称为公民法或者市民法。随着罗马对外征服地区的扩大,罗马的社会政治和经济都发生了巨大变化,公民法不足以解决帝国疆域内出现的各种复杂的问题。在罗马逐渐形成了普遍适用于罗马统治范围内一切自由民的法律,这就是有名的万民法。

(1)综合材料一并结合所学知识,指出雅典民主政治的主要弊端。

(2)据材料三说出公元前3世纪中叶以来罗马法发生了什么变化?并指出发生变化的背景。

材料一 我赋予人民恰如其分的崇高地位……权势之士因为财富遭受嫉妒,我保护他们免受一切威厄,我坚持立场,不偏不倚,不允许任何一方恃强凌弱。

——梭伦

材料二 我们的政府形式之所以称为民主制,是因为题干不掌握在少数人手里,而是由全体人民掌握。

——伯里克利《在阵亡将士葬礼上的演说》

材料三 下图为雅典露天剧场遗址

材料四 柏拉图

请回答:

(1)根据材料一分析梭伦改革的背景。他不偏不倚的表现是什么?有何意义?

(2)材料二反映了雅典民主政治的突出特点是什么?并依据材料二分析其政治的进步性和局限性。

(3)材料三、四说明了什么?

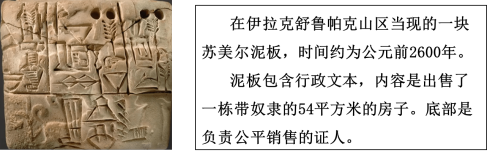

材料一

——法国巴黎卢浮宫藏品

材料二 民族的融合,使拜占庭、波斯和印度的古老文明开始影响阿拉伯的统治者。因为阿拉伯人在这些文明面前,势必相形见绌,他们不知疲倦地学习、吸收这些古老国度的文化遗产并化为己用,使之成为伊斯兰文明中的固有成分。帝国中外族血统的臣民,由于在文化上超过阿拉伯人,自然是最先从事科学的,代表各种民族成分的官僚特权阶级,很快代替了阿拉伯贵族。而马蒙(786~833年)作为一位英明的君主,鼓励学术争鸣和思想自由,他对理性主义哲学的认同,也使得其政策倾向自由和宽容。有数百部希腊语、波斯语、印度语、奈伯特语、古叙利亚语、希伯来语等著作通过百年翻译运动翻译成阿拉伯语。

——摘编自潘潇寒《阿拔斯王朝百年翻译运动》等

(1)指出材料一中苏美尔泥板的史料价值,并分析其中所蕴含的历史信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析阿拉伯翻译运动取得成果的原因。

材料一

| 历史时期 | 古代中国 | 古代罗马 |

| 公元4世纪 | 北方少数民族南下中原 东晋南迁(317—420年) 北方十六国时期(308—439年) | 罗马帝国首都东迁(330年) 日耳曼人入侵(375年起) 罗马帝国东西分裂(395年) |

| 公元5—6世纪 | 南北朝对峙(420—589年) 西罗马帝国灭亡(476年) | 隋朝再次统一中国(589年) 欧洲日耳曼人小国林立 |

——吴于廑、齐世荣主编《世界史》、白寿彝主编《中国通史》

材料二 日耳曼王国,除个别短暂“部分罗马化”外.绝大部分干净彻底地“去罗马化”。他们使整人西欧与罗马制度背道而驰,走入了长达1000年的封建社会。从哥特人的“二元政治”“族群分海到法兰克人的“封建采邑”“领主自治”。无一不导向独立分散的政治格局。

用种族、宗教、风俗、神话去划分世界.是西方文明的习惯。不以血统种族而以文化制摩论页之别,则是中华文明的传统。中国古代就形成了“华夷无间”的族类观念,是一种族群融合的“混一天下”,无论哪个族群都把“大一统”当成政治终极目标。这是包括五胡在内的众多非江游群能够融入统一多民族国家的思想基础。一部中华民族史是一部“天下精神”超越“族性自限”的历史,其中饱含着深沉的“命运共同体”情感。这些情感.是仅凭外来理论描述中国的人难以理解的。

——摘编自潘岳《中国五胡入华与欧洲蛮族入侵》

请回答(1)依据材料一并结合所学知识,比较4—6世纪中国和罗马发展历程的趋向,从中可以得到什么宏观历史认知?

(2)根据材料二分析6世纪中国、西欧不同历史走向的原因,该材料的研究有何意义?

材料一 1798年拿破仑远征埃及,随军远征的167位专家学者对埃及进行了详细的调查,随后诞生的埃及学相比古典研究更加重视考古学资料的获取。在19世纪中期以前,人们普遍认为,西方文明源自古希腊文明,古希腊文明应从公元前776年第一次古代奥林匹克运动会开始。人们不相信在这之前还存在过《荷马史诗》所描述的高度文明。1873年,德国考古学家谢里曼根据《荷马史诗》在土耳其找到了特洛伊城遗址。三年之后,谢里曼又在希腊发掘出5座保存完整的青铜时代古墓。这一系列的考古发掘所发现的古代文明被统称为“迈锡尼文明”。迈锡尼文明在公元前12世纪突然消亡,其原因至今仍是一团迷雾。谢里曼把大量出土文物先是带到他在雅典的住所,后赠给了柏林博物馆,二战后这些文物运到了莫斯科。

——摘编自美国国家地理学会《古希腊文明2500年》

材料二 海斯、穆恩、韦兰所著《世界史》目录如下图:

| 第一编 | 文明的开端 | 第六编 | 中世纪欧洲的基督教文明 | 第十编 | 民族主义和民主主义 |

| 第1章 | 渔猎时代 | 第18章 | 中世纪的生活 | 第34章 | 动荡中的欧洲 |

| 第2章 | 农业时代 | 第19章 | 中世纪的政府 | 第35章 | 英国的改革 |

| 第3章 | 近东的艺术和帝国 | 第20章 | 中世纪的文化 | 第36章 | 英帝国的改革 |

| 第4章 | 远东和远西 | 第七编 | 欧洲的扩张 | 第37章 | 美国的扩张和统一 |

| 第二编 | 希腊城邦的古典文明 | 第21章 | 十字军 | 第38章 | 意大利的解放和统一 |

| 第5章 | 希腊城邦的兴起 | 第22章 | 古代文艺的复兴 | 第39章 | 德意志的统一 |

| 第6章 | 波斯战争和雅典人的胜利 | 第23章 | 新的发明 | 第40章 | 法兰西第三共和国 |

| 第7章 | 希腊的扩张和亚历山大的征服 | 第24章 | 远方探险和贸易 | 第41章 | 东欧 |

| 第三编 | 罗马帝国内的古典文明 | 第八编 | 欧洲国家和教会中的动乱 | 第十一编 | 白种人的负担 |

| 第8章 | 罗马城邦的兴起 | 第25章 | 专制政体的复活 | 第42章 | 东方和西方 |

| 第9章 | 罗马共和国的得失 | 第26章 | 新教起义 | 第43章 | 非洲的征服 |

| 第10章 | 罗马帝国和希腊—罗马文明 | 第27章 | 荷兰、英国对专制政体的攻击 | 第十二编 | 近代文明在考验中 |

| 第四编 | 远东的古典时代 | 第28章 | 大陆上专制政体的盛行 | 第44章 | 国际无政府状态 |

| 第11章 | 印度及其圣人 | 第九编 | 今日文明的革命基础 | 第45章 | 第一次世界大战 |

| 第12章 | 中国及其智者 | 第29章 | 美国革命 | 第46章 | 新地图和新法律 |

| 第五编 | 从古典文明过渡到基督教文明 | 第30章 | 思想革命 | 第47章 | 战后问题,远东和近东 |

| 第13章 | 回顾与前瞻 | 第31章 | 法国革命 | 第48章 | 国际联盟和国际法庭 |

| 第14章 | 基督教在罗马帝国 | 第32章 | 拉丁美洲革命 | 第49章 | 和平的岁月 |

| 第15章 | 来自北方的蛮族 | 第33章 | 工业革命 | 第50章 | 危机的年头 |

| 第16章 | 来自东方的侵略者 | 第51章 | 第二次世界大战 | ||

| 第17章 | 黑暗时代 |

——[美]海斯(C.J.Hayes)、穆恩(P.T.Moon)、韦兰(J.W.Wayland)《世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析谢里曼发现迈锡尼文明的历史条件与影响。(2)根据材料二并结合所学知识,请撰写一部与材料二观点不同的世界史目录并简要说明不同之处。

材料一 “秦昭王时,义渠戎王与宣太后乱,有二子。宣太后诈而杀义渠戎王于甘泉,遂起兵伐残义渠。于是秦有陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡。”

——《史记·匈奴列传》

“秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北逐戎狄,收河南。筑长城,因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延袤万余里。”

——《史记·蒙恬列传》

材料二 古罗马也曾修筑过“千里长城”。从1世纪到3世纪,罗马人为防备日耳曼人的袭扰,陆续在莱茵河与多瑙河之间修建了一条“防御之墙”,从今天德国的波恩附近直到雷根堡附近,全长584千米。另外,公元117年,罗马皇帝哈德良来到不列颠视察后,下令修建长城以抵御凯尔特人,该长城由三个罗马军团历时约六年分段筑成,史称哈德良长城,全长约118千米。

——摘编自马兆锋编著《伟大的古罗马文明》

材料三 清朝入关后,一直没有修缮过长城,康熙三十年(1691),古北口一带的城墙有不少地方损坏倒塌,边防总兵蔡元上疏朝廷请求修缮,工部等建议康熙帝予以批准。康熙帝很不以为然,他认为秦筑长城以来,汉、唐、宋历代经常修缮,但从来都没有因此而免除边患。他说:“民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。”

——摘编自徐永清《长城简史》

(1)根据材料一、二,结合所学知识,分析古代欧亚帝国大规模修筑长城的共同原因。(2)根据材料三,结合所学知识,评析康熙帝对修筑长城的看法。

材料一 儒家“乐”观念的形成可以追溯到孔子。而孔子的“乐”观念则集中体现在其弟子对其言行而进行编纂的儒家经典著作《论语》中。其中对《韶》和《武》两种音乐的观点,对于人生境界的追求,以及对生活的乐观态度这三维度,从中可以大体概括出儒家“乐”观念的基本内容,有力地说明先秦儒家“乐”观念已经初具雏形。孔子在编纂《六经》时,加入自己的观点,在此期间“乐”观念已经初步形成。孔子的毕生追求,是能够建功立业,希望达到人生价值和社会价值的统一。在孔子垂暮之年,发出“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”的感慨,体现了一种坚持不懈的追求,表达了一种渴望建功立业,实现自己的人生价值。

——班小舒《先秦儒家“乐”的观念研究》

材料二 苏格拉底在建构理想城邦时认为,进行音乐教育有利于培养理想城邦守卫者的美德。音乐教育的培养方式是让受教育者全身心地扮演某个角色,“当他就像另一个人那样言说时”,受教育者“完全同化于那个故事中的角色”。守卫者需要模仿那些勇敢、明智、虔敬、自由的人。持续的模仿会让守卫者在言行与思想上形成“习惯”与“天性”。受到良好音乐教育的人会对那些美好事物感到快乐并培育出节制的美德。如果能够按照苏格拉底所设想的那样,一个人从小就接受良好的音乐教育,等其有了理性判断,感性和理性达成和谐从而形成完整的美德,那么就不会出现所谓的“自愿做恶”(“不自制”)的问题。

——盛传婕《柏拉图对快乐主义的接纳与拒斥》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孔子“乐”观念的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析归纳苏格拉底与孔子对于“乐”观点的不同点及原因。