材料:世界史是全人类的共同历史:

1.历史发展的纵线即生产力的不断提高,生产方式不断完善,社会从低级向高级演进。

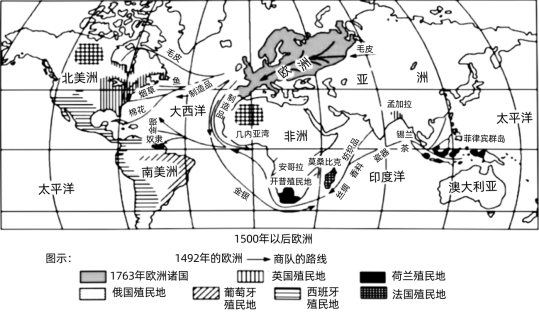

2.历史发展的横线即各民族、各地区之间的交往不断增多,打破彼此之间的壁垒,人类历史从分散逐渐走向整体。

3.不论是纵向或横向发展,文明的多样性始终存在。

4.人类历史的横线和纵线在过往几千年中交织互动,推进历史的全面发展。

——摘编自钱乘旦《勾勒世界历史的横线和纵线》

结合所学世界史知识,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论述充分,表述清晰。)| A.根源于中国商品经济的发展 | B.将中外贸易逆差转变为顺差 |

| C.反映国际贸易服务对象下移 | D.冲破了海禁与闭关锁国政策 |

材料一 1565年,西班牙占领菲律宾后,在太平洋建立循环贸易体系。西班牙人乌尔达内塔开辟马尼拉帆船航线,自菲律宾甲米地港启航,利用东南季风,向北航至北纬38°~40°,再利用西风向东航行,至北美洲阿卡普尔科港,然后大帆船驶向秘鲁卡亚俄港口,实现美洲与亚洲直航,史称“太平洋丝绸之路”。中国船把丝绸、瓷器、工艺品运到马尼拉,西班牙船把中国货转运到阿卡普尔科,然后西班牙大帆船再把美洲白银运到马尼拉,换取中国的商品,如此循环。

——摘编自刘文龙《马尼拉帆船贸易——太平洋丝绸之路》

材料二 近代欧洲一直在寻求向外进行商业扩张的机会。16世纪,世界所有地区的主要贸易路线已经开通,欧洲各国划分了不同的贸易路线。17世纪,世界贸易的变化更为迅速。在1600年,亚洲贸易的3/4几乎都在陆上进行,其贸易路线主要是通过中东到达地中海。但是到17世纪末,由于荷兰与英国的兴起,海上贸易取代了陆上贸易,欧洲和亚洲的贸易就转到了海上。商业优势很快从地中海转移到北欧,全球范围的商品市场已经初步形成。

——摘编自李世安、孟广林等《世界文明史》

材料三 明中叶以后,白银成为主要货币。据研究,16世纪中期到17世纪中期,欧洲各国与中国的贸易以中国的丝绸为主角,被西方学者概括为“丝—银”对流。中国通过“丝—银”贸易,获得了占世界产量1/4到1/3的白银,总量达到7000吨至10000吨。这种趋势一直持续到18世纪末。

——摘编自钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“太平洋丝绸之路”出现的背景。(2)根据材料二、三、指出16~17世纪国际贸易的变化。

(3)根据材料并结合所学知识,分析16~17世纪国际贸易对世界的影响。

人类历史发展为世界历史的过程,包括两个方面:纵向发展和横向发展。纵向发展 是指人类物质生产史上不同生产方式的演变和由此引起的不同社会形态的更迭,是人类 历史由低级向高级社会形态的更迭发展。横向发展是指历史由各地区间的相互闭塞到 逐步开放,由彼此分散到逐步联系密切,终于发展成为整体的世界历史。纵向发展和横 向发展并非各自独立,它们互为条件,纵向制约着横向发展,横向发展又对纵向发展具有反作用。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》总序

阅读材料,从人类历史发展横纵向关系的角度,提炼一个观点,结合16—20世纪初世界历史进程中的重要史事,对观点进行论述。要求:观点正确,横向、纵向至少各选择两个史事,史论结合,论证充分,逻辑清晰。| A.确立了世界霸主地位 | B.建立了民主政治体制 |

| C.资本的原始积累加快 | D.率先进行了工业革命 |

材料一 最初欧洲的经济总量远远无法与亚洲的中国、印度相比,欧洲人在从亚洲输入香料、丝绸、瓷器、棉织品等商品时,能向亚洲销售的产品极少,多数情况下只能以金、银等贵金属交易。尽管在13、14世纪连接欧亚非地区的世界贸易网已经形成,但欧洲在其中一直处于边缘地位。随着欧洲人越来越广泛深入地融入和利用既存的世界贸易体系,并在其中发挥日益增大的影响力,到19世纪欧洲终于成为世界经济贸易的中心。

——摘编自弗兰克《白银资本》

材料二 某教师在进行“全球航路的开辟”课的教学时,组织学生自己提出问题,编制问题清单:

问题清单

①新航路开辟为什么会在16世纪前后?

②当时西欧发生了什么事促使人们开辟新的航路?

③航海家们为什么要坚持到东方去?

④葡萄牙和西班牙得到了什么好处?

⑤商路中心转到大西洋沿岸有什么影响?

⑥新航路开辟后,世界出现了什么变化?

材料三 玉米和甘薯是印第安人培育的两种重要农作物。哥伦布首航美洲时就发现了玉米和甘薯,并把它们作沟礼物呈献给西班牙国王和女王。此后,玉米在欧洲和非洲等地逐渐流传开来。16世纪中期,玉米传入中国,初称“番麦”“西天麦”“玉蜀黍”等。最初玉米在中国种植不广,一度是皇家御用贡品,直到18世纪中期,玉米才在中国逐渐推广,并成为一种非常重要的粮食作物。甘薯的在明朝后期从东南亚传入中国,因来自番邦,又名“番薯”,万历年间已有相关记载。1594年,福建发生饥荒,政府大力推广甘薯种植,到17世纪,甘薯成为百姓的重要食物。玉米和甘薯的传入,大大增加了粮食产量,对明清时期中国人口的增长和贫瘠地区的开发产生了直接影响。

——《中外历史纲要(下)》

(1)据材料一、指出欧洲在世界经济贸易中地位的变化,并结合所学分析推动其地位变化的因素。(2)选取恰当的角度,对“问题清单”中的问题进行归类。选取任意一个角度,为“问题清单”补充一条问题。

(3)根据以上材料并结合所学,分别从政治、经济、文化等角度简述新航路开辟对中国产生的影响。

材料 《塞尔登中国地图》采用中国古代风景画手法,使用汉字标注,并采用上北下南方位,同时标识了欧洲风格的罗盘和比例尺条。图中明朝信息最为丰富,北京城、黄河、各省边界等都有详细描绘,但却仅位于地图左上部分,中国南海前所未有地占据了中央位置。地图展现了东亚和东南亚全貌,覆盖了西起印度洋、北抵日本海、东南达印尼中部诸岛的广大地区。该地图准确性较高,可能是一幅航海路线图。这些航线以中国南部的泉州与漳州港为起点,形成一个网络,最远可达地图最西端的印度卡利卡特港。有学者根据图中信息判定,该地图为明末中国人所绘。

该地图后被英国东印度公司的约翰·萨利斯获得,辗转落到了约翰·塞尔登(1584~1654)手中。塞尔登是英国律师、下议院议员、东方学家,是对波斯、阿拉伯以及中国的相关知识感兴趣的英国学者之一。在他那个年代,海洋是全世界关注的焦点,塞尔登比同时代的人更敏锐地察觉到,自己生活在一个正经历海洋变迁的时代,他主张海洋在某些特定情况下,可以由国家行使管辖权。在去世前夕,他将该地图捐赠给母校牛津大学,《塞尔登中国地图》的名字也由此而来。

——摘编自(加)卜正民著《塞尔登的中国地图:重返东方大航海时代》等

选取适当的角度,结合所学,对材料中的历史现象予以合理的解读。(要求:角度恰当,观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文;不得大篇幅照抄材料。)

材料一 数千年的漫长历史,负陆面海的地理环境,既塑造出中华民族辉煌的陆地文明,也孕育了悠久的海洋文明。尽管在文明不断融合发展的过程中,内陆理念逐渐确立了在国家战略中的主流位置,但是不能以此判断中国对海洋无欲无求,也不能因而忽略昔日尤其是汉唐宋明的“海洋强国”地位。古代中国的海洋经略同世界上其他涉海大国一样,都遵循着普遍性的历史逻辑,直至清王朝实行闭关锁国,从而发生了海洋经略的历史“断档”,这在经济基础、政治安全与文化传统等层面都存在着特殊性逻辑。

——摘编自刘笑阳《古代中国海洋经略的历史逻辑》

材料二 海权即凭借海洋或者通过海洋能够使一个民族成为伟大民族的一切东西。一个国家,它若能够轻而易举地进入公海,其地理位置的战略价值就十分之高。建立起一支具有强大战斗力的海上军事力量,拥有适当位置的殖民地是在海外支撑这个国家海上权力的最可靠手段。成功的殖民化,以及随之而来的对于商贸与海上霸权的影响,在本质上依赖于国民性格,因为当它们自然地起源于自身时,这些殖民地才能最好地成长。一个完全与其民众的自然根基相协调的政府政策将会在各个方面最为成功地促进其成长。英国较少在陆上采取大规模的军事行动,而是努力成为海上霸主,凭控制海洋和欧洲以外的世界确保国家的胜利。

——摘编自马汉《海上权力要素论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出我国古代是“海洋强国”的表现,并分析明清海洋经略“断档”的特殊性逻辑。(2)根据材料二马汉所述影响海权的要素,分析英国长期掌控世界海上霸权的原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,请为我国建设海洋强国提出建议。

材料一

材料二 世界贸易指数和贸易总额

| 年份 | 世界贸易指数 (以1913年为100) | 贸易总额 (单位:10亿法郎) |

| 1870年 1880年 1890年 1900年 | 24 36 49 68 | 45.5 68.8 94.2 118.2 |

材料

| 战略理论及代表人物 | 主要理论观点 |

| 陆权理论——英国麦金德 | 19世纪晚期,英国陆权主义者麦金德站在全球的角度,将地理空间与国际政治联系起来,麦金德认为:世界上最主要的地区是由亚洲、欧洲和非洲大陆组成的所谓“世界岛”,而世界的中心则是亚洲中部和东欧,即所谓的“心脏地带”,根据这种地理现实,他提出一个非常著名的理论:欧洲是世界的中心,谁控制了欧洲就控制了世界岛,谁控制了世界岛,就控制了世界 |

| 海权理论——美国马汉 | 19世纪末20世纪初,醉心于战略研究的美国海军上校马汉用地缘政治学的方法分析了自地理大发现以来,世界各国强弱盛衰的经验教训,首次提出“海权优于陆权”的观点,马汉认为:任何一个国家要想成为强国,必须首先控制海洋,尤其是要控制具有战略意义的海峡通道,他认为英国之所以能称霸世界。只要依靠三大要素:强大的舰队,庞大的商船队,海上交通要道 |

| 边缘地带学说——美国斯派克曼 | 20世纪40年代前后,美国耶鲁大学教授斯派克曼认为单纯的海权论和陆权论都有失偏颇,他将两种理论合二为一、提出“边缘地带论”,斯派克曼认为西欧、南欧、中东、南亚、东南亚等地区都可以看作边缘地带,这些地区处于心脏地区和海洋之间。是海上强国和陆上强国发生冲突的地带,他提出:谁控制边缘地带,谁就控制心脏地区,进而控制世界 |

——摘编自《世界大战略经典》

从表中提取相关历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合)