材料一 1602年,荷兰东印度公司成立,为筹集资金开始发行股票。1609年,世界上第一个股票交易所诞生在荷兰的阿姆斯特丹。成千上万的国民愿意把安身立命的积蓄投入到这项利润丰厚也存在着巨大风险的商业活动中,一方面是出于对财富的渴望,更重要的是,因为荷兰政府也是东印度公司的股东之一。在东印度公司成立后的短短五年时间里,它每年都向海外派出50支商船队,这个数量超过了西班牙、葡萄牙船队数量的总和。到17世纪中叶,荷兰联省共和国的全球商业霸权已经牢固地建立起来。

材料二 18世纪中前期,英国重商主义走向全盛。政府规范贸易行为,批准了许多私人特许贸易公司扩大对外贸易,商人则利用王权进行对外贸易垄断。同其他欧洲国家相比,英国重商主义政策最明显的体现是实行对外扩张,政府进行商业战争和颁布一系列航海法令,日益强大的英国海军为英国海外贸易的发展保驾护航。在英国的对外贸易中,很多贸易条约是在非平等、非自愿互利的条件下签订的,特别是殖民地逐渐成为英国制造业的原料产地和产品市场。

——据吴必康《变革与稳定:英国经济政策的四次重大变革》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括说明17世纪前期荷兰股票交易迅速发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出英国18世纪前期对外贸易的特点和影响。

材料 1500年以前,阿拉伯和意大利商人就已在欧亚大陆之间贩运商品,主要是奢侈品:香料、丝绸、香精等。到18世纪末,由于新的、大批生活必需品交易使交易规模扩大,大西洋贸易的规模尤为巨大,因为美洲大陆种植园生产了大量烟草和蔗糖、咖啡、棉花及其他商品在欧洲销售。这一时期全球性贸易的另一个重要方面是东、西欧之间的商品交换:西欧得到了种种原料,尤其是谷物,波兰、匈牙利和俄国等国得到了纺织品、武器、金属制品以及殖民地商品。欧洲与亚洲的贸易比不上与南北美洲或东欧的贸易,其主要原因是欧洲的纺织行业反对从亚洲各国进口棉纺织品,担心为支付外国棉纺织品而造成的金银流失会危及国家安全而提出了反对,第二个原因是,难以找到能在亚洲市场上出售的商品。欧洲直到18世纪末发展起动力机器时才解决与亚洲贸易中的这一问题。

——摘编自斯塔夫里・阿诺斯《全球通史》

根据并结合所学知识,概括18世纪相对于1500年以前世界贸易呈现的新变化,并从国际视角分析其影响。

| A.达·伽马 | B.迪亚士 | C.麦哲伦 | D.哥伦布 |

| A.欧洲主导的资本主义世界市场初步形成 |

| B.欧洲人在全球历史运动中处于领先地位 |

| C.工业革命确立了欧洲在世界的霸权地位 |

| D.中国还尚未觉察到来自欧洲扩张的影响 |

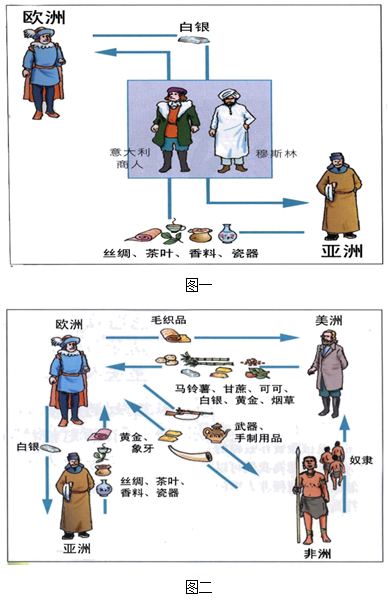

从图一到图二,反映了新航路开辟前后国际贸易的变局。

仔细观察图片材料,回答下列问题:

(1)依据材料,概括新航路开辟前后国际贸易发生了哪些明显的变化?

(2)材料中的变化给世界格局带来了怎样的影响?

材料一 雷海宗先生把中国历史以383年的淝水之战为界分作两大周:第一周,大致是纯粹的华夏民族创造文化的时期,外来的血统与文化没有重要的地位。第二周,是北方各种胡族屡次入侵,印度的佛教深刻的影响中国文化的时期。

——据雷海宗:《断代问题与中国历史的分期》

材料二 日本学者认为唐宋发生了重大变革: “贵族政治的衰颓和独裁的兴起”, “君主和人民中间等级的官吏亦改为选举”, 唐宋之交为实物经济之终结,货币经济之开始。“人民从束缚在土地上的制度中得到自由解放”,贵族式的文学一变而为庶民式的文学,音乐、艺术等亦莫不如此。

——据内藤湖南:《概括的唐宋时代观》

材料三 15—18世纪中在欧洲流行重商主义,主张国家干预经济生活,禁止金银输出,增加金银输入。一七七六年亚当·斯密在他的著作中抨击了重商主义,他提倡自由贸易和开明的经济政策。十九世纪中叶英国废弃了重商主义的经济政策。

——据王根蓓 陈雷译 马格努松著《重商主义经济学》

材料四 新民取义于《大学》中革新民习的传统思想。梁启超通过它表述了新兴资产阶级要求塑造新民、建设近代化国家的社会理想。梁启超由热衷政体转型转而致力于国民人格的铸造 ,希望通过维新一国之民来推动社会诸方面的变革。

——据孟昭红《新国家与新国民——梁启超新民理论述评》

请回答:

(1)雷海宗的历史分期依据是什么?这种分期法突出反映了中国历史发展的什么特点?

(2)据材料二,从政治、经济、文化三方面概括日本学者的唐宋变革说的理由并结合自己的知识举出与之相关的重要史实。

(3)材料三,重商主义和自由主义怎样看待政府在经济上的作用?这两种思想反映了欧洲什么样的社会变革?

(4)据材料四,梁启超为推动社会变革先后作了哪些努力?谈谈你对新国民与近代化的关系的认识?

材料一 印第安人在病床上死于欧亚大陆的病菌的,要比在战场上死于欧洲人的枪炮和刀剑下的多得多。这些病菌杀死了大多数印第安人和他们的领袖,消磨了幸存者的士气,从而削弱了对欧洲人的抵抗。

——摘自【美】贾雷德·戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》

材料二 到18世纪的后一段时期,规模巨大的洲际贸易已在历史上首次发展起来……大西洋贸易的规模尤为巨大,因为美洲大陆的种植园先生产了大量烟草和蔗糖,后来又生产了大量咖啡、棉花及其他商品,在欧洲出售。这种种植园实行单一经营,从而导致了繁荣一时的三角贸易:欧洲的朗姆酒、布匹、枪炮及其他金属制品被运到非洲,非洲的奴隶被运到美洲,美洲的蔗糖、烟草和金银被运到非洲。

——摘自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,指出与“印第安人”名称由来相关的历史事件。结合所学,概括说明欧亚大陆的病菌被带到美洲大陆的后果。

(2)亚当·斯密认为“拥有美洲殖民地且能直接与东印度进行贸易的国家享受着这一巨大的贸易的全部荣耀与光辉”。根据材料一、二,结合所学,指出洲际贸易发展起来的政策因素并谈谈欧洲的扩张对人类命运的影响。

材料一 纵观明朝的海外贸易政策,可以说是限制、防范多于鼓励、支持。早期的朝贡贸易偏重政治利益。中期以后,外国货品免税政策虽然改为按比例征税,倭寇问题变得日益严重,由于不堪滋扰,明朝的对外政策趋于保守。……到了隆庆、万历年间再度开海以后,外国商船来华已不受限制,基本是往来自由,只要按比例纳税后便可入市交易。由于来华外商必须通过官牙行的中介才能进行买卖,不可以与民间商人直接交易,因此这还并不是真正的自由贸易。……明朝末年,口岸的执法官员在贸易过程中恣意抽税,对中外贸易的正常发展造成了极大的损害。民间私人海外贸易的开放也只是在禁而不止的情况下采取的被迫措施,并且限制颇多,根本谈不上支持和鼓励。这与当时西方国家的做法是截然不同的。

——摘编自刘隽永《明清两朝保守主义的海外贸易政策》

材料二 马尼拉(菲律宾)大帆船贸易是指1565 -1815年西班牙殖民地墨西哥与菲律宾之间的垄断贸易。西班牙人致力发展对中国的贸易,(中国商人先把商品卖到马尼拉)他们把中国商品从菲律宾运往墨西哥。马尼拉大帆船运来了中国的生丝、绸缎,它们质量精美、价格低廉。1600年,西班牙当局对当地的养蚕业加以限制,断绝了本地蚕丝的供应,源源不断输入的中国生丝,成为墨西哥工厂的原料,遍销西班牙本土及其殖民地,深受欢迎。……18世纪,垄断性的大帆船贸易走向衰落,1815年西班牙国王废除此项贸易。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝对外贸易的特征并分析其背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,与明朝对外贸易相比,马尼拉大帆船贸易有何不同。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明对外贸易的意义。

材料一 欧洲的朗姆酒、布匹、枪炮及其他金属品被运到非洲,非洲的奴隶被运到美洲,美洲的蔗糖、烟草和金银被运到欧洲。……16、17和18世纪,亚洲仍然对欧洲商品不感兴趣,而欧洲则勉强地用金银去支付他所需要的亚洲产品(丝绸、茶叶、香料等)。

——斯塔夫里阿诺斯《世界通史》

材料二 乾隆五十七年(1792年),英国马戛尔尼使团以替乾隆祝寿为名,向清政府提出派使臣常驻北京,开放宁波、舟山群岛、天津为贸易口岸,遭到拒绝……并带来了大批科学仪器作为礼物,希望以此引起清朝的重视。但清政府却将这些先进的科技成就一概视为“奇技淫巧”,并认为“天朝德威远被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有……从不贵奇巧,并无更需尔国制办物件”。

——《鸦片战争前的中国和英国》

材料三 鸦片战争后,西方国家对中国的商品输出猛烈增加。中国进口的货物,第一是鸦片,第二是纺织品。1885年以后,棉纱和棉布的进口值超过鸦片进口值。中国出口商品仍然以传统的丝、茶为大宗。19世纪70年代以后,中国对外贸易逐渐由顺差向逆差转变。

——赵德攀《中国近现代经济史》

(1)根据材料一,概括欧洲对外贸易状况。

(2)结合英国的国情分析马戛尔尼出使中国的背景。马戛尔尼的遭遇映射了当时中国怎样的社会现状?

(3)与材料一、二相比,材料三中中国与西方国家的贸易状况发生了怎样的变化?请从文明史观的角度分析上述现象反映的本质问题。

材料一:马铃薯的原产地在南美洲。1565年,西班牙远征军将马铃薯敬献给国王。1770年,法国农学家巴曼奇撰写了一篇有关马铃薯营养价值的论文,受到法王路易十六的关注,在宫廷宴中烹调了二十多道以马铃薯为原料的佳肴,并致力于马铃薯的食用推广。

——摘自《土豆的悲喜剧》

材料二:据三峡地区地方志记载“包谷(玉米)洋芋(马铃薯)红薯三种作物,古书不载。乾嘉以来,渐产此物……今则栽种遍野,农民之食,全恃此矣”(《奉节县志》)。“其深山苦寒之地,稻麦不生,即玉黍(玉米)亦不植者,则以红薯、洋芋代饭”(《宜都县志》)。

材料三:20世纪20年代,美国发明马铃薯自动削皮机,薯片变成销售量最大的零食。赫尔曼莱(Herman Lay)在美国南部叫卖此机器,“乐事(Lay’s)”几乎成为薯片的同义词。从1960年代开始,通过遍布世界的麦当劳连锁店,“薯片”已经与硅谷的“芯片”、好莱坞的“大片”一起,成为美国文化软实力的标志,薯片俨然成了美国“文化帝国主义”的标签。

——摘自《丝路小史》

问题:(1)依据材料,指出三峡地区引种马铃薯的原因是什么?

(2)结合材料,概括马铃薯的推广在哪些方面改变了世界历史。

(3)结合材料,你如何看待麦克尼尔“马铃薯改变了世界历史”的观点?