| A.农业发展助推工业化建设 | B.农业集体化调动了农民积极性 |

| C.计划经济推动了农业生产 | D.分配政策调整有利于经济恢复 |

材料一 1914年以前,欧洲是近代基本的政治思想和政治制度的发源地。正如我们所看到的那样,这些思想和制度的影响已波及全球各个角落。然而,战争的浩劫却使欧洲人士气沮丧,失去信心。1918年12月,当威尔逊(时任美国总统)踏上欧洲血染的土地时,广大欧洲民众以发狂的热情把他当做“人类的国王”“救世主”“和平王子”来欢迎,他们贪婪地聆听着他的有关和平和安全的远景规划。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1928年,苏联开始实行宏伟的五年计划。欧洲大多数人士认为,这一计划是不切实际的,注定要失败的。然而,30年代初期,大多数观察家意识到,改变前俄罗斯帝国的政治和社会的剧变是世界上发生的大事。世界上第一个无产阶级专政的建立是对自由社会的价值和制度的挑战,并且似乎表明了它作为社会和政策体系的可行性。甚至部分追求进步的人们,奏响了一曲访苏交响曲。

——摘编自杰里·本特利《新全球史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析欧洲民众情绪变化的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括欧洲人士对“苏联模式”态度的转变,并说明其影响。

| A.导致余粮收集制继续推行 | B.导致国民经济比例失调 |

| C.有利于调整国家与农民关系 | D.加速了外国资本的引入 |

| 成分 年份 | 工人和职员 | 集体农民和 合作化手工业者 | 个体农民 和手工业者 | 资产阶级、地主、 商人和富农 |

| 1924 | 14.8% | 1.3% | 75.4% | 8.5% |

| 1928 | 17.6% | 2.9% | 74.9% | 4.6% |

| 1939 | 50.2% | 47.2% | 2.6% | 0.0% |

| A.战时共产主义政策 | B.发展商品经济的新经济政策 |

| C.工业化和农业集体化 | D.优先发展重工业的经济政策 |

| A.农业产量下滑导致原料匮乏 | B.农业集体化与计划经济逐步建立 |

| C.社会转型提升国民法律意识 | D.经济危机波及苏联影响农民收入 |

材料一 人们每每提到“苏联模式”,通常是指在斯大林主导下,从20世纪30年代开始在苏联逐步形成的在政治上以一党制高度集权、经济上以计划经济实施高度集中管理的一整套建设社会主义的模式。但殊不知在此之前还有着另外一个“苏联模式”,虽然这一政策最终在30年代被斯大林废止,但它的存在却表明:在如何建设社会主义的问题上,从一开始就是有两种选择的。邓小平曾如此评价:“社会主义究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新政策,但是后来苏联的模式僵化了。

——摘编自《中国改革开放30年大事记》

材料二 任何政策,只要有正确的定位,有坚强的领导,没有群众可以争取群众,没有条件可以创造条件,面临外部环境变化可以通过策略调整去适应变化。但是,如果政策的战略定位模糊,那么政策走向就会缺乏方向感,更无从保持政策本身的正确。如果领导本身对自己推行政策的必要性缺乏坚定的认识,就不可能在任何情形下认真有效地贯彻政策,更不可能使群众保持对政策的信心与支持。1921年列宁开始推行的新经济政策与50多年后中国启动的市场经济改革具有诸多惊人的相似之处,然而其结局却大相径庭,同途而殊归。

——摘编自赵大兴《苏联早期经济政策分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“另外一个‘苏联模式’”并简析其出现的背景及意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括苏联与中国在探索社会主义建设道路上的“同途”与“殊归”。

| 方式 时间 | 手播 (%) | 马拉播种机 (%) | 拖拉机牵引播种机 (%) |

| 1928年 | 74.4 | 25.4 | 0.2 |

| 1932年 | 51.7 | 28.3 | 20.0 |

| A.农业为苏联工业化提供经济条件 | B.斯大林模式的弊端已经显露出来 |

| C.苏联人民对农业集体化热情不高 | D.苏联农业集体化的成就不是很高 |

材料一 1918年11月,列宁提出了实行以公社、劳动组合耕种制,农民协作社为主要形式的共耕制,认为它是“振兴农业,改进农业。节省人力以及同富农、寄生虫和剥削者作斗争的手段。”向共耕制过渡成为这一时期苏俄解决土地问题的核心内容。1921年12月,在列宁的倡议下俄共(布)第十一次全国代表大会确定了土地政策的下列原则:(一)毫不动摇地保持土地国有化;(二)巩固农民的土地使用权;(三)给农村居民以选择土地使用形式的自由。根据这一原则,1922年10月苏俄通过土地法典,废除了以前实行的一切土地法令,重申土地上一切建筑物、作物和其它财产都是农民不可剥夺的个人财产。这一土地政策为苏俄找到了一条解决农民土地问题的有效途径。列宁后来回顾说:“农民不是用空话,而是用实际行动,表明他们愿意帮助并且在帮助已经夺得了政权的无产阶级实现社会主义。”

——摘编自许蓉《列宁关于解决苏俄农民土地问题的重要思想》

材料二 1950年冬开始,党领导广大新解放区进行了封建土地制度的改革。到1952年底,除一部分少数民族地区外,全国大陆土地改革基本完成。约3亿无地少地的农民获得约7亿亩土地。

1951年9月,党中央制定《关于农业生产互助合作的决议(草案)》,引导农民走互助合作的道路。1953年12月,又通过了《中共中央关于发展农业生产合作社的决议》。在这两个决议的指导下,农业互助合作运动稳步前进。农业合作化运动初期主要是发展农业生产互助组。1953年9月,进入以发展农业生产合作社为主的阶段。1953年开始大规模经济建设后,出现农产品供不应求的矛盾,引发粮食价格剧烈波动。经过反复权衡,1953年10月,中央中央作出对粮食实行统购统销的决定,接着实行油料的统购和食油的统销。1954年又实行棉花的统购和棉布的统购统销。此后,农业社会主义改造步伐加快。1956年底,农业合作化基本完成。

——摘自《中国共产党简史》

(1)根据材料一,概括1918-1922年苏俄土地政策的变化,并结合所学知识,分析其意义。

(2)根据材料二,概括20世纪50年代中国土地制度变化的特点,并结合所学知识,说明其原因。

(3)根据材料并结合所学知识,概述中苏两国调整土地政策的依据。

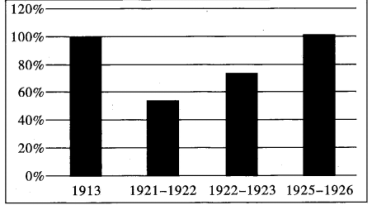

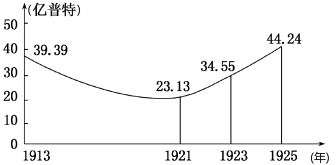

可知1921年后苏俄(联)粮食产量增加主要得益于

| A.战时共产主义政策的推动 | B.农业领域实行集体化生产 |

| C.赫鲁晓夫的农业生产改革 | D.新经济政策的实行与推动 |

| A.农民获得土地所有权 | B.国家实行实物配给制 |

| C.农产品收购制代替义务交售制 | D.国家与农民的关系得到重新调整 |