材料一 继荷兰之后,英国通过推行自由贸易,建立起全球市场,并逐步确立起自由市场经济模式。当这种模式的弊端引发社会危机的时候,美国在20世纪30年代,又加入了政府干预的手段。从此,看得见的手和看不见的手交相作用,改变了人们对传统的市场经济模式的认识。

材料二 列宁时代,国家的经济政策具有相当的弹性;斯大林则以强硬的手段,加快了国家工业化的步伐……斯大林认为,我的工业化资金只能靠我自己内部来积累,内部来积累呢,那主要当然要来自于农业……在那个时代,所有的生产、运输、销售都由国家计划安排。

——以上材料均据《大国崛起·解说词》整理

(1)指出材料一中英美两国市场经济模式的各自特点。分析美国创新市场经济模式的背景。

(2)据材料二和所学知识,概括指出在向社会主义过渡中列宁和斯大林是怎样探索的?概要评述斯大林时代所形成的经济体制。

(3)中国在社会主义经济建设中,经济体制经历了怎样的变化?分析变化的原因。

材料一 1921年以前,列宁设想俄国能够在“战时共产主义”政策下“一路高歌猛进”,直接过渡到社会主义。但是现实给了列宁“当头棒喝”,三年国内战争结束后并没有给俄国带来想象中的社会主义的“美妙图景”。年轻的苏维埃政权正经历着成立以来的最大危机:经济崩溃、农民破产、人心不稳,在十字路口徘徊的苏维埃政权摇摇欲坠。建设社会主义的“新出路”在哪里?在亲自去各地农村调研之后,列宁紧急叫停“战时共产主义”政策,新经济政策闪亮登场,提出发展和利用国家资本主义。

——摘编自尹惠娟《列宁新经济政策的方法论》

材料二 20世纪50年代初,毛泽东创造性地提出资本主义工商业的改造形式。根据资本主义工商业的不同情况以及利用、限制、改造的需要,国家资本主义的发展经过了初级形式和高级形式两个阶段。初级形式的国家资本主义有委托加工、计划订货、统购统销、委托经销代销等。高级形式的国家资本主义是公私合营。在党的过渡时期总路线的指引下,到1956年底,全国私营工业户数的99%,私营商业户数的82.2%,实现了公私合营。

——摘编自张焕新《论有中国特色的资本主义工商业改造理论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出苏俄实施新经济政策的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出苏俄新经济政策与新中国资本主义工商业改造的相似之处,并简析新中国资本主义工商业改造的意义。

材料一 到1921年春天已经很清楚了:我们用”强攻”办法即用最简单、迅速、直接的办法来实行共产主义的生产和分配原则的尝试已告失败。1921年春天的政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退回到国家资本主义的阵地上去,从”强攻”转为”围攻”。……如果我们不能实行退却,即把任务限制在较容易完成的范围,那我们就有灭亡的危险。

——《列宁全集》(第42卷)

材料二 罗斯福大胆地采取了一些促使经济通货膨胀的措施,缓解由大萧条引起的饥饿状况。他的解决经济灾难的建议包括阻止银行破产的立法,提供就业机会和农业补贴,给老年人提供社会保障这个大规模的经济和社会改革项目被称为”新政”。它的基本前提:即政府干预经济来保护人们的社会和经济财富是正当的。这标志着美国政府政策的重大改变,开始了社会改革立法的趋势,而这种趋势在大萧条后仍持续很久。

——摘编自【美】杰里·本特利《新全球史:文明的传承与交流》

材料三 世界各国在谋求发展的道路上都有自己的特色和经验,无论是社会主义制度还是其他社会制度,都有可以学习和借鉴的地方。研究证明,一个国家的改革和发展模式必须依据本国的国情自主地探索和选择,任何照搬照抄别国经验和书本上的教条的做法都是注定要失败的。

——编自陈勇勤《中国经济史》

(1)根据材料一和所学知识,概括指出苏俄新经济政策出台的背景及其特点。

(2)根据材料二,概括罗斯福应对危机的措施。并结合所学知识,指出苏俄和美国两者政策调整的共通之处。

(3)根据材料三并结合所学现代史的相关知识,围绕”发展模式与自主选择”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

(1)阅读下列材料,指出这一材料在辩论过程中有何作用?请归纳材料中能够支持反方论

80多年来,关于十月革命的历史必然性问题一直存在着争论。早在革命胜利初期就有人认为,十月革命是一个“偶然事件”,是列宁和布尔什维克党发动的一次“成功的政变”。他们的主要论据是当时的俄国不是一个发达的资本主义国家,因而不具备发生革命的物质条件。这一观点后来并未销声匿迹。近年来,在苏联解体的背景下,这种观点又有所发展。一些学者把苏联解体的根源与十月革命联系起来,把前苏联面临的种种政治、经济危机归咎于十月革命。

(2)辩论过程中,如果你持正方论点,为批驳反方论点,你将搜集哪些方面的材料?

(3)如果把上述辩论过程(从启动到结束)分为四个环节,请分别写出这四个环节的主要任务。

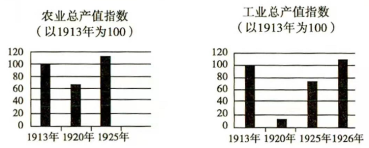

材料一 苏俄、苏联的工农业生产情况

(1)根据材料一概括,结合所学知识,分析1913—1926年间俄国(苏俄、苏联)经济发展状况的原因。

材料二 苏联重要工业产品在世界的排名

| 年份 项目 | 1928年 | 1932年 | 1937年 |

| 机器制造业 | 4 | 2 | 2 |

| 拖拉机 | 4 | 2 | 2 |

| 电力 | 10 | 7 | 3 |

| 石油 | 3 | 2 | 2 |

| 钢 | 5 | 5 | 3 |

(2)结合材料二和所学知识,归纳苏联工业化建设所取得的成就,并分析这些取得成就的原因?

材料三 随着资本主义的发展,议会颁布的圈地法令与日俱增。1750年后,英国人口急剧增长。而这期间的农业人口,却由工业革命前占总人口的75%,下降到1801年的35%。……英国是蒸汽机的故乡。可是煤烟带给英国的灾难是将房屋、树木、雕塑、桥梁一切都熏成黑色,就连泰晤士河也不例外。伦敦的烟雾中毒事件也是开世界纪录之先。……在此期间,亚当·斯密的思想得到了最大程度的运用。

——徐刚《世纪末的忧思》

苏联工业化的道路是用忽视农业、压缩轻工业的办法,片面发展重工业,这导致了国民经济比例关系的严重失调和经济结构的严重畸形,在经济增长方式上表现为走了一条粗放发展的道路……苏联生产每单位国民收入用钢量比美国多90%,耗电量多20%,耗油量多11%,水泥用量多80%,投资多50%……

——刘靖北《关于苏共灭亡的思考》

(3)根据材料三并结合所学知识,比较苏联与英国工业化的异同。

| A.利用商品货币关系发展生产 | B.建立国家垄断资本主义 |

| C.放弃建立共产主义社会目标 | D.调整农业与工业的关系 |

材料一 随着新经济政策的实施与苏俄经济的发展,市场化中计划化的倾向慢慢地表现了出来。在新经济政策实施期间非但没有形成为新经济政策所必须的宽松的政治环境和民主化的政治制度,政治的集中倾向反而进一步趋于制度化。斯大林认为新成长起来的“富农”是新生的“资产阶级”,认为富农是资产阶级对无产阶级政权的威胁,应该进一步强化阶级斗争观念,强化专政中暴力镇压的部分。1929年,斯大林决定加快农业集体化的速度,结束了新经济政策的实施。从此,苏联社会主义进入了斯大林体制的轨道,苏联在斯大林体制下实行现代化,并取得了很大的成就。

——摘编自孙旭东《新经济政策实施困境分析》

材料二 在私人企业发展过程中,联邦政府除了不断地制定扶植政策之外,不对经济活动做任何干预,这造就了一大批企业巨头、家族财团和金融寡头。30年代为了应对经济危机,由政府出面,运用行政手段来监控全国市场就显得非常必要和迫切。新政时期政府对经济的干预和调节,不仅仅是暂时应付危机的手段,而且是使国家对经济干预走向全面化、经常化的开始,它不只是行政性的手段,而是通过立法程序化、法律化,它不仅涉及流通领域,而且还参与到从生产到消费的整个再生产过程。

——摘编自沈亚男《罗斯福新政与美国现代化新模式》

(1)据材料一、二和所学知识,指出20世纪上半期苏俄与美国经济政策的转变,并分析其原因。

(2)据材料一、二和所学知识,说明美苏两国政府调整经济的影响。

| A.苏联领导人极不重视科技创新 |

| B.计划经济体制阻碍了技术创新 |

| C.苏联对科技创新投入严重不足 |

| D.美苏争霸阻碍各行业科技创新 |

材料一 斯大林认为,不是发展任何一种工业都是工业化,工业化的中心、工业化的基础是有计划地发展重工业,就是发展生产资料的生产,发展本国的机器制造业。1930年,斯大林又一次教导俄国农民,使他们明白共产主义制度是什么。他正式使俄国的农庄集体化,成立了农业合作社。

材料二 从苏联的整个历史看,农业在其经济中一直是最薄弱的环节。令人不解的是,在100年前俄国却是世界两大谷物出口国之一。自20世纪70年代以来,苏联每年需进口数千万吨小麦和玉米……苏联农业生产陷入这种困境并非是对农业漠不关心或努力不够造成的。斯大林去世后,每一位苏联领带人都重视提高粮食产量,以满足消费者的需要,并兑现其提高人民生活水平的许诺。

材料三 苏俄(联)领导人头像

依据材料并结合所学知识回答:

(1)材料二中“从苏联的整个历史看,农业在其经济中一直是最薄弱的环节”最初的原因是什么?根本原因又是什么?

(2)C、D、E人物的三次改革在经济方面的侧重点各是什么?结合所学知识,C、D人物改革失败的原因是什么?

(3)C、D、E人物的三次改革和苏联解体有何联系?它给了我们哪些启示?

10 . 阅读材料,完成下列要求。

“20世纪在世界现代化发展道路上有三次重要改革、调整机遇。一次是在20年代的俄国,一次是在30年代西方危机时期的美国,还有一次是在70年代末期以来的中国。”

材料一

1921年列宁说:“目前已经很清楚,我们用冲击的方法,即用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。”

——《苏联兴亡史》

材料二

1933年5月12日,(罗斯福)发布农业调整法,强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖,以提高农产品价格,解决农副产品过剩问题。国家对缩减耕地和降低牲畜繁殖的人进行补贴。后来政府还对各州、各区甚至很多大农场规定农产品的生产定额,对超过国家规定生产定额的产品课以重税

——《从分散到整体的世界史•现代分册》

材料三

美国在参战前的1940年,联邦政府的科研拨款仅为7400万美元,1952年达18,2亿美元,1965年升至130.1亿美元。国家对科研的拨款占全美科研费用的三分之二。……除科研外,发达资本主义国家的各种社会保障开支在战后年代也大为增加,各种保险、保健形式的福利开支在国民生产总值中所占比例,60年代一般为15%,70年代已接近20%.……日本在1948——1949年两次制订了“经济复兴五年计划试行方案”,1951年又编制“自立经济的三年计划”。法国从1947年“莫内计划”起,已编制过7个中期经济计划。

——摘自王斯德、钱洪主编的《世界当代史》

材料四

邓小平模式是如何从历史上演变过来的?可以用八个字来概括,那就是“路径障碍,试错反弹”。更具体地说,极“左”思潮体现的路径,使中国在“文化大革命”中陷入到了绝境,形成“路径障碍”,而摆脱这一困境的办法,并不是以邓小平为代表的执政精英预先根据某一种现成的蓝图施工,而是在实践与试错中,不断针对面临的具体矛盾、困难与问题进行政策调整……

——摘自肖功秦《中国百年现代化的六次政治选择》

(1)依据材料一并结合所学知识,说明苏俄调整经济政策的主要原因及其产生的影响。

(2)依据材料二,归纳罗斯福新政在农业方面的主要措施。结合所学知识,说明在经济发展中美国政府政策的主要变化。

(3)依据材料三概括二战后资本主义各国经济政策发生的主要变化?

(4)依据材料四并结合所学,列举中共在经济体制上摆脱“路径障碍”的主要措施。