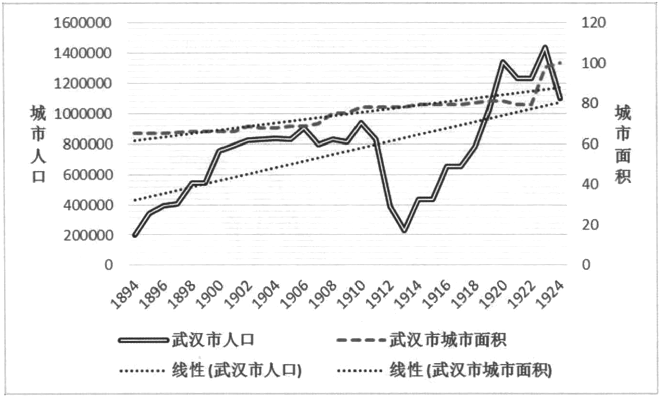

| A.1900年前后的人口增长源于列强开埠通商 |

| B.1912年前后因革命战争推动城市面积扩大 |

| C.1916年前后人口变化直接由外部原因导致 |

| D.1894年以来武汉城市化发展整体向前移动 |

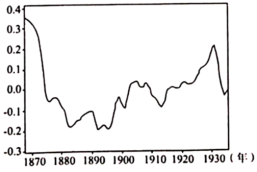

| A.民族资本主义发展迎来春天 | B.洋务运动走向失败成为必然 |

| C.传统自然经济逐步濒临崩溃 | D.中国经济日益卷入世界市场 |

材料一 见一叶落,而知岁之将暮。

——《淮南子·说山训》

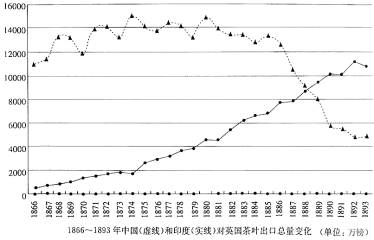

材料二 随着印度茶园面积不断扩大,有的茶园面积达千亩以上,英国开始在印度设立现代化的茶叶生产基地。……1872年,杰克逊制成第一台揉茶机,19世纪末,印度实现制茶各个环节的机械化。……印度茶叶通过铁路轮船廉价运至目的地。……另外,英国规定进口印度茶是零关税,而进口中国茶需缴纳35%的关税。

鸦片战争前后,(中国)茶叶产区虽然扩大,产量提高,但很少规模生产,经营方法一如既往。……茶叶的种植、制造和出售,都是出于本地茶农之手,他们墨守长久相传的、刻板的制茶方法。……一家一户的小茶园基本依靠家庭成员进行采摘,根本无法做到统一,时间参差不齐,老嫩齐采,不分等级。……茶农则多采取最原始的肩挑背扛的传统方式把茶叶运到市场上去,风吹日晒,加上拖延的时间长,以致未经烘烤的茶叶迅速凋萎了。

材料三 即使当时中国业茶者意识到了危机,甚至采取了某种措施,也不可能阻止茶叶外贸的衰减趋势,因为这根本不是措施是否得力的问题……正是在19世纪,中国与欧美国家拉开了距离,茶叶贸易只是在双方差距加大过程中露出的小小的冰山一角而已……

——以上材料摘编自周重林、太俊林《茶叶战争》仲伟民《近代中国茶叶国际贸易由盛转衰解疑》

(1)依据材料一,19世纪下半期中国与印度对英国的茶叶出口总体趋势有何变化?

(2)依据材料二,归纳比较中印对英茶叶贸易发生变化的原因。

(3)“19世纪中国与欧美国家拉开了距离”,结合所学知识,简述其历史背景。

(4)结合材料和所学知识,你如何看待近代中国茶叶贸易的盛衰?

材料一 1940—1944年,美国人口增长了4.7%,而全美高校授予学士学位的人数却减少了近33%,硕士学位人数减少近50%,博士学位人数减少30%以上。美国科技研发办公室主任万尼瓦尔·布什在1945年给罗斯福总统的报告中,频频使用了“人才赤字”概念。为此,美国政府为退伍军人提供大学教育、设立奖学金制度等多管齐下,加快人才培养。人才赤字问题不仅未彻底解决,而且呈常态化趋势。

——梁茂信:《冷战与美国人才吸引机制的形成(1945—1960)》

材料二 建国初期海外留学知识分子归国人数调查表(1949.06—1966) 单位:人

| 回国时间 | 回国人数 |

| 1949.8—1950.6 | 700~800(估) |

| 1950.7—1950.12 | 500(估) |

| 1951.1—1951.12 | 452 |

| 1952.1—1952.12 | 128 |

| 1953.1—1953.12 | 89 |

| 1954.1—1954.12 | 63 |

| 1955 | 150(估) |

| 1955.12—1956.10 | 158 |

| 1957 | 103 |

| 1958 | 46 |

| 1959 | 18 |

| 1960—1966 | 61 |

——余琳珣:《20世纪50年代新中国海外知识分子回国研究》

(1)根据材料一、结合所学知识,分析1945—1960年美国出现“人才赤字”的原因。(2)根据材料,结合所学知识,围绕“科技人才与国家发展”自拟论题进行阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。

| A.促进城市交通多样化、立体化趋势 | B.交通网成为国家社会发展的必需 |

| C.有利于不同交通有序竞争 | D.中国健全了交通的运行机制 |

| A.传统的经济结构发生改变 | B.农业生产呈现区域化趋势 |

| C.商品经济得到了较快发展 | D.休养生息的政策出现调整 |

7 . 为了保障小麦的产量和质量,其最理想的收割时间是麦穗成熟的前一天和当天。20世纪三四十年代的河南、山东草帽辫(原料是麦秆,即小麦生产的手工副产品)产区的农民常常会宁愿少收小麦而提前四五天收割以获得编草帽辫用的优质麦秆。这种现象反映出( )

| A.农民生产观念的改变 | B.农业现代化趋势明显 |

| C.小农经济已经解体 | D.北方农业日趋衰落 |

| A.交通便利决定国家的兴盛 | B.南方经济地位的提升 |

| C.朝廷有效统治区域的扩大 | D.民族交融的趋势增强 |

材料一 人均粮食占有量在一定程度上反映了一个国家粮食安全的水平,通过对诸多学者关于历史上粮食亩产量、耕地面积的垦殖状况和人口的增长的研究成果分析,我们可以得出这样一个结论:随着农业技术的进步和耕地面积的扩大,从春秋战国社会粮食总产量的205.39亿万斤,到明清以后的2千~3千亿万斤,可谓一路攀升,粮食总产量的增加,既满足了人口不断增殖的需要,也反映了农业生产水平不断提高的事实。从理论上讲,中国古代的粮食问题不应该存在太大问题,但另一个事实是,中国古代社会灾荒频生,粮食危机时刻存在,正如吴慧先生所言:“历史的事实是,一方面人们并非年年在饿肚子,吃饭问题并非始终没有解决(在盛世),另一方面人们的日子很难老是过得好,吃饭问题在搞饭吃的劳动人民身上却不断发生。”而一位研究中国历史的欧洲学者惊讶地发现,拥有5000年文明的中国,竟是一个“饥荒国度”,尤其是处于社会底层的人群,在历史上经常性处于饥饿的边缘,一旦面临天灾人祸,轻则人民流离他乡,饿殍遍野,重则人相啖食。

——摘编自吴宾、党晓虹《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

材料二 纵观近30年的城镇化进程可以发现,我国经历了从传统型城镇化向新型城镇化的转变。传统型城镇化直接对耕地面积和劳动力这两个农业生产基本要素产生负面影响,从而对粮食安全形成双重压力。国家发改委等部委于联合印发《国家新型城镇化综合试点方案》中,要求地方政府制定城镇化相关政策的过程中,必须严格落实国家土地政策和法规,坚守耕地红线。随着近几年城镇化进程的推进,农村劳动力呈现大量向城镇转移的趋势,造成农村劳动力的相对短缺。农业机械化能够有效解决农村劳动力不足问题,扩大农业生产规模,并实现农村劳动力的分工分业,有助于优化资源配置。

——摘编自谢佩军<粮食安全影响因素分析》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代粮食安全问题的特点,并分析其影响因素。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,围绕“粮食安全问题”展开论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰)。

材料一 二战结束后,日本国内爆发了严重的粮食危机。美国占领当局向日本投放大量粮食、器械、原料、药品等。来自美国的“亚洲救济同盟”也向日本民众提供了乳酪、大米、小麦、罐头等生活必需物资。20世起50年代初,日本农业逐步实现自给自足。专家在日本宣传“吃米饭会变得迟钝,容易得癌症,西方的伙食方法是进步的”。美国诱导日本政府达成协议,将大量农产品低价出口日本,日本不需使用外汇,用日元支付即可,日本政府保证会继续扩大购买美国粮食。日本家庭餐桌的食物由米饭、味噌汤、鱼类、咸菜等向面包、牛排等转变。

——据徐振伟《二战后美国对日本的粮食战略及其影响》

材料二 新中国成立后,经济百废待兴。1950—1960年,我国平均每年出口粮食228.1万吨,而且呈现逐年增长的趋势。1950年和1952年我国粮油食品出口额分别为2.79亿美元和3.89亿美元,占出口总额的50.4%、47.3%。20世纪90年代以来,我国对小麦、大米和玉米实行关税配额管理,配额内的粮食进出口执行低关税,配额外征收普通关税或优惠关税,其他粮食进出口全部放开。由于啤酒生产的需求和饲料加工的需要,我国的大麦等农产品的进口明显增加。

——据张树淼《中国粮食进出口问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国在二战后粮食战略给日本造成的影响。

(2)根据材料二,说明我国20世纪90年代以来粮食对外贸易战略实施的原因。