材料一《易·系辞》说:“包牺氏没,神农氏作……日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”《大戴礼记·五帝德》记载孔子说:黄帝“设五星”,创造了度、量、衡、亩和数,此时,“市不预贾”。考古发现,二里头文化遗址出土了一定数量的海贝、骨贝和石贝。上古三代,夏的商业制度缺乏史料,而《国语·晋语》描述商周时期商业时说“公食贡,大夫食邑,士食田,庶人食力,工商食官”,据《周礼·考工记》记载,周朝国都建设是“面朝后市”。同时,周朝市场管理设有司市(总负责人、最高管理者)、质人(验证书契)、廛人(征收商税)、胥师(分区负责人、管辨别货物真伪)、贾市(管理物价)、司暴(负责禁止斗嚣)、司稽(负责捕捉盗贼)等。

春秋时期,是古代商业的自由发展时期,周人“巧伪趋利,贵利贱义,高富下贫,喜为商贾”,列国统治者允许商业自由发展,出现了子贡、范蠡等杰出代表,子贡、范蠡对后世商人影响巨大,后世商人们流行在自己的店铺店堂内悬挂“端木生涯、陶朱事业”八个大字。战国时期,商鞅在秦国实行变法,古代中国商业自由发展的短暂春天即将结束。

———摘编自周晓敏《古代中国商业发展的特点探析》

材料二北京瑞蛱祥和上海永安公司是20世纪初几乎同时创办的两家企业,二者的资金来源和经营方式明显不同,前者商业经营资本很大程度上来自土地剥削的收入,而商业经营所得又用来购置土地。而后者深受国外资本主义企业经营管理的影响,建立之初就采取了股份制的组织形式。在企业的内部管理上,二者也存在差异。(见表)

北京瑞蚨样和 上海永安公司企业的经营管理情况

人事管理 | 财务管理 | 业务经营 | |

| 北京瑞蛟祥 | 企业内部人员(6类):东家、掌柜、内伙计、外伙计、学徒、后司 | “四柱账”财务制度:最高财务机关(东家的家里);地区最高.财务管理机构(总店账房);基层各号账房。年终统一核算,分号资金由总店统一拨付 | 进货:联货代购、派人选购、函购(通过寄号信向上海等地购进)。 销货:门面柜台销售为主、送货自上门、烟茶招待讨好顾客等,但商品价格没有商量余地 |

| 上海永安公司 | 企业内部人员(3类):投资较多、参加管理的监督与司理;一般雇佣职工;高级职员 | 注重资本积累和资金的流动性,通过账房间和银业部兼营金融业,保证企业资本安全和充裕的流动资金。采取现代股份公司制,控制股权保证公司的完整性和权威性,在利润分配上与控股权相对应 | 进货:洋货方面:通过洋行、批发字号、向外国工厂直接订货及向外国推销员直接购进;国货方面:直接从产地和工厂购进。 销货:送货上门、外埠信购、注重品牌效应等 |

——摘编自李敏《中国传统商业的近代化与经营方式的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括先秦时期古代中国商业发展的特征及春秋战国时期商业发展的原因。(2)根据材料二,结合所学知识,评析近代商企经营方式在近代中国的变化发展。

棉纺织品进口与消费的大争论

材料一 英国组建皇家特许的东印度公司的初衷,是将本国优势商品毛织品等销售到亚洲。结果,非但销售欠佳,贸易船只反而满载印度棉纺织品回到欧洲,这引发了欧洲范围内的“印度棉织物热潮”和“印度热”,并在17世纪70~80年代之后引发了一场长达数十年的有关棉纺织品进口与消费的社会大争论。事实上,进入17世纪晚期,英国社会对海外物产特别是亚洲的咖啡、茶叶、瓷器、印花布以及美洲的蔗糖、烟草等成瘾性奢侈品需求大增,预示了新的社会变革和新社会风尚的来临。

东印度公司进口的亚洲货物占比统计(单位:%)

时期 | 胡椒 | 咖啡 | 茶叶 | 棉纺织品 |

1664—1670年 | 20.01 | 0.63 | 0.02 | 62.59 |

1731—1740年 | 4.3 | 5.35 | 9.26 | 65.35 |

材料二 日趋流行的印度棉布消费与进口问题,引发了英国支持者与批判者的两极分化。那些与毛织物和绢丝物相关联的商人、企业主等代表了当时社会上最尖锐、最猛烈的批判声音。1685年英国对“所有印花棉布、印度亚麻以及所有印度制造的丝绸制品”征收10%的关税,1690年、1700年这一关税则分别增加到20%、35%。1700年议会通过的《禁止进口棉织物法》规定进口印花棉布为非法行为;1720年政府和议会迫于压力通过的《禁止使用棉织物法》则更加严厉,规定自1722年12月25日起,一切使用、穿着印度棉布或售卖行为皆为非法行为。而东印度公司则认为,进口价格低廉产品,有利于产品销售市场扩大,壮大制造业规模,其拥护者还主张东印度贸易创造的巨额财富拓宽了原有工业产品的销售渠道,为英国引入了新的制造行业和职业种类等等。双方展开了小册子大战和示威运动,当时超过100种小册子出版物发行,知识精英、哲学家、新闻记者和专业学者等人士大都投身其中,他们使用夸张的修辞试图说服立法者和普通公众相信他们各自的论点有理有据。这场争论至1720年后渐渐进入尾声。

——以上材料均摘编自曹瑞臣《棉全球化视野下近代英国社会对棉的消费及其社会论争》

(1)这场大争论主要是由哪些矛盾引发的?

(2)根据材料并结合相关史实,对这场大争论予以评析。

材料:1929年中央卫生会议通过废止中医案,激起了全国中医界的抗争。3月11日,上海《医界春秋》主编张赞臣等发表《医药团体对中卫会取缔案之通电》,强调中医对中华民族的生命延续以及人口兴盛功高绩伟,指责余云岫等提案是“反动性专制式之怪议案”,是为“帝国主义者辟一医药侵略之新途径”,“西医主张废置中医中药,尽改西医西药,使我全民族之生命,操于西医西药之手,他日西医之技,不传吾国,西方之药不输吾国,此时中医中药已绝迹,西医西药又告穷,则吾全民族之生命,将何所托命?”

上海特别市商民协会等在通电中称:“彼既借政治势力为压迫,我当秉民权主义以反抗,力促全国各界彻底觉悟,国医国药灭亡之可忧,外人经济侵略之可惊,一般卖国西医阴谋之危险。”

3月17日《申报》刊发了余云岫之《异哉旧医之举动》,重申废止中医的理由,中医界“不许医药之科学化也,是不许政府有卫生行政也,是不许中国医事卫生之国际化也,是坐视文化侵略而不一起谋所以振刷也。以若所为,求若所欲,必枯守诞妄不根之玄学时代落伍之国粹而后快”,“不许维新,不许改革,虽疆域日削。国权日丧,以至于国破家亡,同归于尽,亦悍然不顾”,认为中医界的行为是“以欺惑愚蒙,阻遏进步”、“逞一朝急气之忿,而忘邦国之大计者也”。

——摘编自郝先中《近代中医存废之争研究》

根据材料,结合所学知识,对1929年中央卫生会议通过废止中医案引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)材料一

材料二 隋唐首都长安,是一座拥有近百万人口的东方世界最大的都会,许多国家的使节、学者、商人、僧侣聚集在这里,长期居住于长安的就达万家以上,许多人广置田宅,生儿育女,有的还被唐朝授予官职。波斯的摩尼教、大秦的景教等都在长安扎了根,不同宗教和睦相处、互不冲突的现象,在世界史上罕见。中亚、西亚人来到长安不仅带来了他们的生活习俗,也将西域的音乐、舞蹈、绘画引入长安,给中国传统文化注入了清新的气息,推动了唐代文化成为中华文明史上的一座高峰。

——摘编自袁行霈主编《中华文明史》

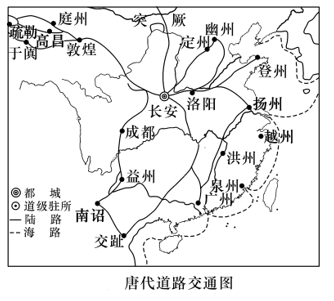

(1)根据材料一,指出唐代道路交通的主要特点,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料,结合所学知识,对唐代文化的发展情况进行评析。

材料 1927年,随着北伐军的胜利进军并逼近上海,上海一跃成为中外关注的重点城市,对上海问题的探讨引起了相当的争议。

1927年6月 4 日,在欧洲知识分子中很有影响的报纸英国《曼彻斯特卫报》发表署名为“中国之友”的来稿,认为上海的建设都是外侨的成果(即为有外国国籍的华人),同时为“上海问题”设计了一个解决方案,即仿照波兰港口城市但泽,建立国联监管下的“上海自由市”。认为只有中外合作,才能确保上海的世界性商业和工业领导城市和远东贸易中心的地位。

一位署名吉尔伯特的外侨在《字林西报》上发表文章,提出上海是纯粹的外国人的创造,“在1861年前,这块由中国人的‘上海城’(按,指上海县城)管理之下的地方只有一些破烂的茅草房”,上海的中心区域外滩“原是废弃的不能种植庄稼的土地”。但是这里在几十年间却发生了神奇的变化,原因是“外国人投入的精力、勇气、信念和希望把这里变成了 10 层的高楼,这里的地价是上海城的 100 倍”。 “外国人花了五十多年时间把这块沼泽变成了一座令人赞叹的城市。很清楚的是,他们被限定住在那里,也就是说那里是他们的聚居地,事实也正是这样,没有人管他们。 这座令人赞叹的城市的建成,中国当局并未出过力。”

7月,上海公共租界和法租界纳税华人会议主席王晓籁在接受美国记者代表团采访时表示:中国应该完全收回租界司法权,并称“(在上海)公共租界,华人占总人口数的 96% ,所纳市政捐税在55%以上,但是华人在租界市政管理中的地位与权利与此极不相称。统治这座城市的西方人将中国人视为劣等民族”。 此外,华人教育经费很低,只相当于工部局乐队每年的经费。上海租界华人的不平等地位与民主精神背道而驰。

——摘编自《1927—1931年:围绕上海租界出路的争议》

根据材料,结合所学知识,对上海开发中华人的贡献问题所引发的争论进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

材料一 具有全欧意义的香槟集市(香槟伯爵领地上四个城市中定期轮流举行的集市)是当时最大的集市。它的繁荣期是在12至13世纪。香槟的领土同德意志、佛兰德、法兰西等国相毗邻。香槟本身的政治条件也是有利的,因为香槟伯爵只是名义上依附于法兰西国王,他们在自己不大的领土上建立了牢固的警察秩序。但香槟的主要优越性在于:它位于中世纪商业河道的中心,东方的香料和奢侈品、佛兰德的呢绒和法国的葡萄酒、家畜是香槟集市的典型商品。但香槟集市在14世纪失去了以往的意义。从1300年起,香槟归法国国王腓力四世统治。法国封建主严重的财政政策使陆路贸易无利可图。所以意大利以及其他各国的商人开始在大海上寻找出路。

材料二 随着国际贸易范围的扩大,商品价格(特别是殖民地商品的价格)依赖下列情况为转移:欧洲和殖民地政治形势;商业公司活动;海上天气情况;海盗袭击;远方国家该种产品的收成以及其他难以预料的事变。这样一来,商品价格的波动往往非常大,投机家取得了最广泛的活动机会。在等待运载东方香料的新船队的期间,里斯本、安特卫普、里昂及欧洲其他商业中心都开始进行或跌价或涨价的投机活动。另一方面,欧洲商人开始运用放在远处的大量商品、甚至经常是途中的商品进行交易,而商业合同的参加者事实上不可能看见这些商品,只能满足于规定所买的商品样品的质量。1531年安特卫普产生了现代形式的商品与证券交易所——即期票、公债券、商品(主要是殖民地商品)和各国通货的国际投机中心。

——摘编自波梁斯基《外国经济史》

依据材料并结合所学,评析欧洲集市到交易所的变化。材料一 清朝前期的市场管理仍然是一种封建性质的粗放型、征税型、统制型的征税管理体系,与近代自由、法治的市场管理有显著差距。《钦定户部则例》涉及主要商品的禁榷制、榷关制商税的征收和对征税职官的管理等方面的内容,是一部比较完整的市场管理法。此外还颁布与《大清律例》相似的《大清会典》,并配以特色鲜明的地方法规,具体管理上,“例设牙行”成为“国家治市之典”,通过牙行“评物价”,以控制市场行情和交易,凡商品流通的枢纽地方设有榷关(有常关和洋关),明确规定征税货物种类及税率,严格限制官员侵犯商人。《唐律疏议》将市场管理的《杂律》列为七条律文之一,清代在明代《市廛(chán)》与刑法、土地法、民法、婚姻法等并列基础上,将市列为专节规定;明清以前市场法律中弹性条款较多,给矫情执法创造了条件,清代市场立法仅对外贸易市场部分,就有贸易品种、方式、管理、纳税标准、惩处标准等具体规定,《唐律疏议》规定“参市,谓人有所买卖,在傍高下比价,以相惑乱而规自入者,杖八十”,《大清律例》则规定“笞五十”;《唐律疏议》规定“诸造器用之物及绢布之属,有行滥、短狭而卖者,各笞六十”,《大清律例》则规定“笞五十”。宋元以前,对市场的经营场地、时间、市官的设立及职责、互市贸易等方面都有规定,清代集封建社会历代市场管理法之大成,在牙行、商税、禁榷制度、榷关制度、漕政、朝贡互市上大大丰富了市场管理法的内容,达到了封建社会市场管理法的最高水平。

——摘编自唐湘雨《清末民初市场管理法制建设研究》

材料二 清末规范市场的部分法律

| 类别 | 法规名称 | 时间 |

| 市场主体法规 | 公司注册试办章程 | 1904年 |

| 商船公会章程 | 1906年 | |

| 铁路简明章程 | 1903年 | |

| 市场客体法规 | 试办银行章程 | 1905年 |

| 改良茶业章程 | 1905年 | |

| 矿务铁路公共章程 | 1898年 | |

| 市场表现法规 | 商标注册暂拟章程 | 1903年 |

| 改定商标条例 | 1904年 | |

| 市场秩序管理法规 | 大清著作权律 | 1910年 |

| 印花税则 | 1907年 | |

| 试办全国预算暂行章程 | 1911年 |

材料三 自鸦片战争以来,国内外市场日益活跃,晚清政府为防范制度缺失给不法行为留下可乘之机,从商品交易环节到金融货币流通等多方面清理不法商人的违规行为,构建市场秩序;1903年,商部成立,地位仅次于外务部,商部内部,将农、工、商、工艺等分开具体负责,地方设立保商局、商政局等,中央与地方形成较完整的管理系统。商会在公司注册、监督各商都发挥了政府辅助机关的作用。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明清前期与唐朝相比,在规范市场的法律建设与管理方面有何显著特征,并做简要评述。(2)根据材料二和材料三并结合所学知识,说明19世纪末20世纪初清末新政时期对市场的规范与管理方面突出的时代特征,并简要分析其时代背景。

材料一关税与贸易总协定历次多边贸易谈判(节选)

| 时间 | 谈判回合 | 谈判主要情况 |

| 1949年4—8月 | 安纳西回合 | 丹麦等10国成为关贸总协定新缔约国,实现关贸总协定成员国的第一次扩员,共达成双边协议147项 ,增加税减让5000项。 |

| 1950年9月— 1951年4月 | 托基回合 | 吸纳西德等6国作为新缔约国,参加谈判的国家之间贸易额超过当时世界贸易总额的80%,谈判总体顺利,但美英围绕关税及英联邦特惠贸易体系问题争论激烈 |

| 1956年1—5月 | 第二次日内瓦回合 | 美国在农产品进口等领域强硬坚持贸易保护主义立场,影响了该回合谈判的进程,仅达成有限的关税减让。 |

| 1961年5月— 1962年7月 | 狄龙回合 | 新建立的欧洲经济共同体在关税和农业贸易政策方面与美国展开激烈较量;欧共体六国统一对外关税达成减让,但农产品等被排除在协议之外。 |

——摘编自舒建中、李婷婷《美国与关贸总协定制度的早期演进(1949-1962))

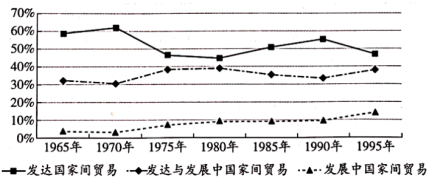

材料二1965-1995年世界出口总额比例结构

——据萧国亮、隋福民《世界经济史》

(1)依据材料一及所学,对20世纪40年代末到60年代初关税与贸易总协定组织的发展和运行特点进行评述。

(2)阅读材料二,概括1965年至1995年世界出口总额比例的变化,结合所学分析以上变化的原因。

材料一 ―九一八事变后,国民政府为备战备荒,于1933年10月,制定了“兴办仓储计划”,将仓储分为国立储备仓、省立储备仓和县仓、区仓。同时,明确划分国家、省级、地方不同粮食储备主体的责任。1935年,实业部制定了《农仓业法》及其实施细则,大力推动新型农仓的建设,发挥市场机制的调节作用。当时的农民银行、中国银行等均在各地设立了仓库。《农仓业法》规定:“除堆藏及保管农产品外,可以兼营受寄物调制改装及包装,或介绍借款业务,并规定农仓于收受寄托物后,应发给仓单。”但由于政府财力匮乏,导致仓储设施简陋,储粮损失较大,加之可收购粮源有限,使得粮仓调剂余缺、平抑粮价的功能无法真正发挥出来。

——摘编自金梅等《粮食安全与粮食储备制度的发展演变》

材料二 二战后美国的对外粮食贸易(节选)

| 时间 | 事件 | 目的 |

| 1947年 | 马歇尔计划 | 向西欧、日本等国家运送粮食等农产品,促使这些国家和地区经济发展,巩固美国的政治领导地位 |

| 1951年 | 实行共同安全法 | 用粮食等农产品配合军事“援助”,作为实行侵略政策的工具 |

| 1954年 | 国会通过第480号公法 | 对发展中国家实行粮食援助,力图使其在粮食上依赖美国,在国内外政策上受美国控制,并把它们纳入美国的势力范围内 |

| 1974年 | 通过“杰克逊瓦尼克修正案” | 以削减粮食等供应相威胁,要求苏联在中东问题上让步 |

| 1980年 | 卡特总统对苏联采取部分粮食禁运 | 制裁苏联对阿富汗的侵略行为 |

——据魏崇寿《关于美苏粮食贸易问题》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪30年代中国粮食储备制度的特点以及未能有效发挥作用的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评述二战后美国的对外粮食贸易政策。