材料一 1492年,哥伦布将他在靠近美洲大陆海地岛看到的新谷物-玉米以及当地人食用玉米方法的发现郑重地报告给了西班牙国王。1494年,哥伦布第二次航海归来,把玉米果德车献给西班牙国王。

1505年,葡萄牙人种植玉米,为解决向南美洲贩运奴隶时所需的粮食,于16世初将玉米引入西非殖民地,在17世纪中叶经陆地传入到非洲南部。

1562年,英国首次在试脸地引种玉米。1571年,德国开始大面积种植玉米,称为“意大利玉米”,可能是从意大利经由瑞士引进的。玉米向亚洲传播的时间一般认为大约在16世纪初,葡萄牙人将玉米传入印度、孟加拉国等地,而后从印度经中国的西藏传入内地。

—摘自1962年捷克斯洛伐克科学院出版的《玉蜀黍专著》

材料二 16世纪四十年代德国福克斯的植物志中出现了世界上第一幅印刷出版的玉米植株全图。耐寒的玉米的推广渐渐消解了欧洲传统的冬季休耕制度。玉米粒和玉米秸秆大大取代了牧草成为饲料。16世纪欧洲小麦的种收比仅为1:5,即种下一颗麦粒能收获五颗麦粒;而同时期玉米的种收比可达到1:25-100。是小麦的10倍左右。玉米传入某国、某地区之初,各国和当地的统治者,包括国王、诸侯、领主、教会、教堂、各层等级议会、城市共和国的僭主家头、自治市的首脑等,出于种种原因,往往没对玉米种植征税、收租、取赋、分润。故玉米入欧后很快传开。

—张箭《新大陆玉米在欧洲的传播研究》

(1)提取材料一中的信息,说明该材料对研究15、16世纪世界史的史料价值。

(2)根据材料二并结合所学,概括指出玉米入欧后迅速传播的原因。

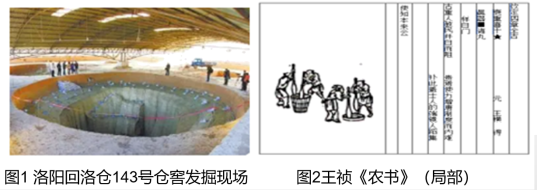

材料 史料,或称历史资料,是研究和编撰历史所用的材料。史料的存在形式千差万别,它的构成和分类都是很复杂的。现在史学界通常把史料分为三大类,即实物史料、文字史料和口传史料。其中,实物史料大体上可再分为遗址、墓葬、遗物、人体本身和古代语言四小类。史料各有特点,难以相互代替,但可以相互补充。

——摘编自安作璋主编《中国古代史史料学》等

根据材料并结合所学知识,分别说明图1、图2在研究中国古代的粮食问题时的史料价值。结合所学知识,说明全面研究中国古代的粮食问题应关注的基本因素。

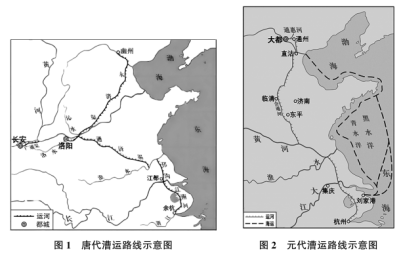

“漕”原指在天然或人工的河道上运输物资,后来随着各王朝统治的需要,从地方上征收粮饷以及各种进贡的物资,将其运送到京城或前线,这些都属于漕运的范围。

材料一

(1)依据材料一,指出图1、图2漕运的变化;结合所学,分析其原因。

材料二 咸丰二年(1852 年),清代漕粮海运,仅实行于江苏省。咸丰三年,太平军占领镇江、扬州,江路受阻。清政府宣布,将浙江全省以及苏、松、常、镇四府和太仓州等处“漕米,同办海运。”由上海招商船承雇,装载海运至天津。而湖北、湖南、江西、安徽四省漕粮则一律按每石折银一两三钱为率,改折征收解京或者就地拨充军饷,这样一来,继续征收实物漕粮的只有改行海运的江苏、浙江两省份。庚子事变后,列强在谈判赔款筹集问题时,要求清朝从漕粮中提取赔款,且朝堂上亦有诸多官员提议折漕。光绪二十六年(1900年),南漕改用火车,由天津运往北京。在内外压力下,清朝最终于光绪二十七年宣布全漕改折,漕粮河运至此终结。

(2)依据材料二并结合所学,简述清代漕粮河运废止的原因。

材料三 2019 年12月,北京市政府发布的《北京市大运河文化保护传承利用五年计划(2018-2022)》明确提出,要保护建设张家湾古镇,展示运河古镇历史风貌,打造漕运文化特色小镇。

| ① 张家湾在“州南十五里”,“以元万户张煊督海运至此而名。今东南运艘,由直沽至河西务,凡百十里,又百三十里至张家湾,乃运入通州仓”。 ——《读史方舆纪要》(清代顾祖禹等人著) | ② 张家湾城位于“潞河下游,南北水陆要会。自潞河南至长店四十里,水势环曲,官船客舫,骈集于此,弦唱相闻,最称繁盛”。 ——《钦定日下旧闻考》(乾隆命人根据《日下旧闻》加以增补、考证而成) | ③ 北运河上“漕艘栉比,廩粟云屯”。张家湾以西的漕运终点通州,则为“仓庾之都会,而水路之冲达也”。 ——光绪年间《通州志》 |

④ “山西会馆”匾额 “山西会馆”匾额该匾额系两块长方形石块合成:上为“山西”,下为“会馆”,发现于通州,现存于通州博物馆。 | ⑤ 《清代北运河漕运图》 | |

⑥ 《潞河督运图》,绘制于清朝乾隆年间,图中画有官船、商船、货船、渔船等64只,官吏、商贾、船户、妇孺、盐坨杂役等八百二十余人,岸上码头、衙署、店铺、银号、酒肆、民宅、粮仓等各种建筑林立。 | ||

材料一 表:巴拿马运河的变迁

| 时间 | 事件 |

| 16世纪 | 西班牙国王下令进行运河开凿的测量,受限于技术条件和拉美独立运动的开展,运河开凿没有进展。 |

| 1879年 | 法国全面负责运河开凿,因流行病发生及财政困难,挖凿工程于1889年停顿。 |

| 1901年 | 美国获得开凿、经营和管理运河的特权。随后,美国与巴拿马签订条约,规定巴拿马不得在运河区执行国家主权,由美国任命总督,施行美国法律并驻军。 |

| 1914年 | 运河正式通航,沟通了两大洋。 |

| 1963年 | 迫于巴拿马群众要求恢复运河主权的斗争,美国同巴拿马政府达成协议,同意在运河区同时悬挂两国国旗。 |

| 1964年 | 美国撕毁协议,连续几天单独升美国国旗,引发了巴拿马反美爱国风暴。 |

| 1977年 | 巴拿马与美国签订全部收回运河的管理和防务权的新约。 |

| 1999年 | 巴拿马于12月31日正式收回对运河行使主权。 |

材料二

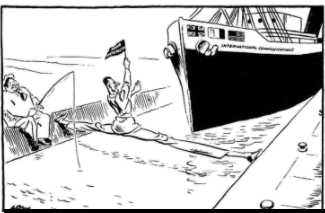

1956年埃及时政漫画《苏伊士运河的巨人》

注:漫画中一艘印有英法美三国国旗的轮船以“国际交流”的名义通过苏伊士运河,而埃及总统纳赛尔高举阿拉伯民族主义”的旗子两腿横跨苏伊士运河将船栏住。纳赛尔后面坐的是苏联外交部长谢皮洛夫。

——选自吴广伦《老漫画中的世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,围绕“巴拿马运河的变迁”,概括一条世界历史发展的线索或趋势,并予以简要说明。

(2)提取材料二反映的历史信息,并说明时政类漫画的史料价值。

5 . 材料

(1)为研究中国古代粮食安全问题,某学习小组搜集到以上三则史料,请分别说明其史料价值。

(2)若全面研究中国古代的粮食安全问题,应关注哪些基本因素?

(3)运用史料进行历史研究,应注意哪些问题?

《咖啡世界史》(二)

杜君立

16世纪到17世纪是荷兰的世纪,刚刚诞生的荷兰共和国依靠无可匹敌的海上战争力量和运输能力,成为横行全球的世界强国。荷兰东印度公司作为当时世界上最大的贸易公司,在抢夺世界贸易的同时,也不断将新的征服地变成荷兰的殖民地。昂贵的咖啡无疑是最为诱人的商品,刚开始,荷兰人费尽周折,也只能从也门官府那里买到少量咖啡。咖啡的利润实在是太高,他们便像复制中国瓷器一样,也想能自己生产咖啡,从而打破也门的垄断。经过周密的策划,荷兰人终于将咖啡苗和种子偷运出摩卡,这些咖啡树苗和种子在荷兰的温室中生根,结果获得成功,咖啡这种稀有物种从此开始了走向全球的步伐。随着殖民势力的扩张,咖啡被荷兰殖民者扩散到印度洋沿岸的马拉巴和巴达维亚(即今天印尼雅加达)。18世纪20年代,荷兰人又将咖啡带到美洲。从巴西、哥伦比亚、法属圭亚那到牙买加、夏威夷,咖啡迅速成为当地的主要作物。

……

实际上,咖啡进入欧洲的时间还要更早一些,这里也有一个神奇的故事。1570年,土耳其军队围攻维也纳,最后以失败而告终。土耳其人撤走时,遗落了一口袋咖啡豆。一个波兰人就用这袋咖啡,在维也纳开了欧洲第一家咖啡店。此后不久,意大利也刮起咖啡之风,不过当时人们称之为“伊斯兰酒”。与阿拉伯人初次邂逅咖啡时相仿,保守的天主教教士们认为咖啡是“魔鬼的饮料”,建议教皇克莱门八世禁止这种来自异教徒的饮料。但教皇并没有同意,他品尝后认为味道不错,并欣然为咖啡举行了隆重的洗礼。从此以后,咖啡在欧洲就正式登堂入室。随着荷兰咖啡大量流向市场,咖啡实现了彻底的欧洲化。

……

17世纪到18世纪的英国,恰逢工业革命风起云涌之际,城市化浪潮不可阻挡,咖啡的出现恰逢其时,遍布大街小巷的咖啡馆很快就成为城市文化的典型象征,“咖啡馆是公民的学院”。英国皇家学会的约翰·霍顿宣称,咖啡馆可以促进文明的进步,“咖啡馆给各色人等提供社交场合,富人和穷人、有学问的和没有学问的人,都在这里会面;它促进了艺术、商业和其他各种知识的发展”,“咖啡馆与大学一起,共同促进了有益知识的增进”。

伦敦著名的“罗杰咖啡馆”毗邻商业中心和证券交易所,因此常常成为很多商人聚集体闲的场所,在这里可以得到很多在交易所内无法取得的情报,咖啡馆犹如非正式的交易所。在此后的两个世纪中,咖啡馆作为一种文化力量,对英国的社交形态以及政治和商业活动都产生了不可小觑的影响。今天的伦敦证券交易所就起源于一家名为约翰逊的咖啡馆,而世界最大的保险商——伦敦罗依德公司同样从咖啡馆起家。

作为一种新事物,咖啡馆的出现催生了一种基于聊天、讨论、聚会和娱乐的社交新风尚。不仅是银行债券、股票交易、商业信息、新闻传媒等行业依赖于此,其他如作家、演员、剧作家、诗人、哲学家、文艺批评家、艺术家和科学家也都趋之若鹜。从草根到精英,英雄不问出处,形形色色的人都能在这里找到自己想要的东西。在某种意义上,这与现代互联网颇有几分相似。

“我不在家,就在咖啡馆;不在咖啡馆,就在去咖啡馆的路上。”说这话的巴尔扎克一生喝了5万杯咖啡,对他来说,几乎没有咖啡就不能工作。他曾经作过这样的比喻:“咖啡像引擎开动一样推动了我持续不断地进行写作。”

(1)荷兰人想方设法获取咖啡种子并培育咖啡,是因为

A.强大的海上战争力量

B.无可匹敌的运输能力

C.拥有最大东印度公司

D.受咖啡丰厚利润诱惑

(2)1570年,土耳其军队围攻维也纳,最后以失败而告终。土耳其人撤走时,遗落了一口袋咖啡豆。一个波兰人就用这袋咖啡,在维也纳开了欧洲第一家咖啡店。关于咖啡进入欧洲的这一故事

A.完全符合史实

B.需要与其他史料相互印证

C.完全不可相信

D.属于一手史料,价值较高

(3)咖啡在欧洲开始正式得到认可,主要得益于

A.天主教会的支持

B.咖啡产量大幅提高

C.巴尔扎克的推荐

D.阿拉伯帝国的扩张

(4)在英国,咖啡馆成为城市文化典型象征是在

A.宗教改革时期

B.工业革命时期

C.文艺复兴时期

D.垄断资本主义时期

(5)咖啡馆作为一种文化力量,对英国的社交形态以及政治和商业活动都产生了不可小觑的影响。下列关于咖啡馆的影响,说法不正确的是

A.成为市民休闲娱乐的重要场所

B.催生了聊天、聚会的社交新风尚

C.促进经济、文化等信息的交流

D.直接推动了英国政治体制的改革

材料一 小麦原产于西亚。中国关于麦类作物的文字记载,最早发现于商代甲骨文,其中还有专门围绕麦类作物种植和收获举行的祭祀活动。《周礼·天官·疾医》: “(疾医)以五味、五谷、五药养其病。”郑玄注: “五谷,麻、黍、稷、麦、豆也。”史料表明,至少在春秋时代,位于北方的东周、晋、鲁、郑、陈等都有了小麦的种植,并出现了以小麦制作酒母的酿酒工艺。汉代小麦在人们主粮中的地位普遍提高,是中国北方农业发展史上一次具有划时代意义的变革。

——摘编自田成方、周立刚《古代中国北方粮食种植的历史变迁》

材料二 1618 年,小麦从英国传入弗吉尼亚殖民地。独立战争以后,中西部地区也开始种植小麦,这一时期酿酒业和畜牧业对小麦和其他谷物的需求量增加,是刺激小麦和谷物种植的主要原因。1870 年后,美国政府先后制定多项法律,鼓励开发大平原。20世纪初,美国开始大规模普及拖拉机,早已建好的铁路网,把小麦等农作物源源不断地运往东西海岸,远销欧洲。一战前后,受世界小麦价格上扬的利益驱使,美国大幅度开垦西部地区土地种植小麦。

——摘编自《美国社会历史百科全书》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明我国历史上种植利用麦类作物的特点和作用。(2)根据材料二并结合所学知识,简析美国小麦广泛种植的原因。

小蔡同学在高中历史选修课学习时发现,教科书中曾提到“17世纪末18世纪初,咖啡馆在欧洲各个城市纷纷出现,并推广到北美的波士顿、纽约、费城。从此,欧洲和北美的社会生活中有了喝咖啡的习惯。”但教科书并没有提到咖啡是如何在欧美国家推广并形成生活习惯的,为此小蔡同学尝试通过史料收集和研读,探究这一问题的解决。

步骤一,研究该问题的起,点,首先要确定咖啡洲际传播路径。为此,小蔡同学基于一下材料展开分析。

材料一 咖啡树最早产于非洲的埃塞俄比亚高原,13世纪传到阿拉伯半岛西南端的也门。公元1547年,

奥斯曼土耳其帝国占领了也门,但人们用咖啡制作饮料时只利用果肉部分,而把咖啡豆丢弃了。土耳其人搜集这些被废弃的咖啡豆,经也门著名的摩卡港出口欧洲各地。16世纪末,咖啡进入意大利后,得到教皇克雷蒙八世的喜爱和推崇,很快广泛地被基督教世界接受。17世纪,荷兰人在印度和印尼爪哇岛广泛种植咖啡。18世纪初,咖啡种子被荷兰人带到巴西,由于气候非常适宜咖啡生长,巴西成为目前世界上最大的咖啡生产国。18世纪,英国人发现投资咖啡种植利润丰厚,就在其殖民地牙买加蓝山山脉大量种植,由此逐渐形成享誉世界的“牙买加蓝山咖啡”。

——摘编自金吴霖《咖啡的洲际旅行》等

步骤二,小蔡同学为了探寻问题答案,搜集了以下材料,以帮助确定咖啡成为欧美社会生活习惯的过程。

材料二 新大陆生产了大量的白糖,白糖又大量流入欧洲市场。咖啡本来是伊斯兰世界的饮品,这时也开始被欧洲人接受。白糖配着咖啡、红茶来饮用,产生了新的嗜好和文化。

——摘编自【日】宫崎正胜《大国霸权》

材料三 1652年,希腊人罗塞在伦敦开设了首家咖啡馆,此后,伦敦咖啡馆的数量迅速增加。由于咖啡馆收费低廉,人们支付一便士即可入内,故各界人士都乐于前往,在那里休闲解乏、阅读报刊、交流信息乃至针砭时弊,咖啡馆也因此成为颇有影响力的公共场所。

——摘编自刘章才《茶与咖啡在近代英国的竞争》

材料四 1715年伦敦的咖啡馆数量已经超过3000家。咖啡馆的顾客以男性为主,出入其中的主要是中间阶层,也有部分手工业者和小商人,因而也更自由开放。这些咖啡馆的非正式聚会常常发展为正式的组织,他们致力于某种活动或目标,如政治改革、识字、农业、音乐、绘画、戏刷、公共卫生、废奴以及科学等。

——摘编自许正林《欧洲传播思想史》

材料五 在19世纪40年代,工业家庭在茶和糖上的花费是农村家庭的两倍左右,约三分之一的矿业家庭和工厂地区超过四分之三的家庭都购买了咖啡。

——摘编自【德】希施费尔德《欧洲饮食文化史》

(1)根据材料一,概括咖啡成为世界性商品的原因。

(2)相较于材料一,材料二至材料五提供了哪些探究问题的新视角。

小吴同学在高中历史选修课学习时发现,教科书中曾提到“16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广”“马铃薯在欧洲的种植……改变了当地食物结构,丰富了人们的食物种类”,但教科书并没有提到马铃薯何时成为欧洲地区主要食物之一的,为此小吴同学尝试通过史料收集和研读,探究这一问题的解决。

步骤一研究该问题的起点,首先要确定16世纪末之前欧洲的主要食物。为此,小吴同学基于以下材料,对欧洲的主要食物做了前后比较。

材料1 在马铃薯传开前,欧洲的粮食作物主要为各种麦类。麦类属高档细粮,单产较低。地理大发现开始后,美洲原产的粮食与多用途作物马铃薯、玉米、甘薯接踵传入旧大陆。但只有马铃薯成为欧洲的主要农作物之一,被欧人接受,广泛食用。

——张箭《马铃薯的主粮化进程——它在世界上的发展与传播》

(1)材料1中“马铃薯成为欧洲的主要农作物之一”的原因有哪些?步骤二接下来小吴同学为了探寻问题的答案,搜集了以下材料,以帮助确定马铃薯成为欧洲地区主要食物之一的大致时间。

材料2 克伦德特(荷兰城市)附近的领地在1739年前从未种植过马铃薯。就在1739年这一年,一个男子率先在0.6公顷的土地上种了马铃薯……这个男人不是一般的农民,他更像是个投机者……到了1741年,种马铃薯的农民增至3人,种植面积2.8公顷。

——斯利彻范巴思《西欧农业发展史》

材料3 佛兰德地区(法国、比利时、荷兰三国交界地区的旧时统称)因食用马铃薯导致每人每天谷物消费量变化统计表

| 1693年 | 1710年 | 1740年 | 1781年 | 1791年 |

| 816克 | 758克 | 680克 | 476克 | 475克 |

——摘编自布罗代尔《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义:第一卷》

材料4 各地区长官,请高度重视种植一种被称为马铃薯的作物,此植物生长不受地域和自然条件所限,不论对人类还是对牲畜都有益而无害。所有王公贵族和庶民百姓要充分理解种植马铃薯的益处,并把马铃薯作为今春主要食品……。

——节选自普鲁士国王腓特烈二世(1740—1786在位)政令

材料5 (1845年后)“好吃的面包、牛奶、咸肉、猪肉等等,然而没有人喜欢吃,所有人都喜欢吃马铃薯。甚至年长的佩吉为其恸哭,没有其它的食物具有如此强的力量。”

——大卫托马斯:《伊丽莎白史密斯的爱尔兰日记》

(2)相较于材料1,材料2至材料5提供了哪些探究问题的新视角?(3)根据步骤二所列的材料,小吴同学得出了“18世纪晚期到19世纪初,马铃薯成为欧洲地区主要食物之一”这一结论。请说明理由。

步骤三通过对历史问题探究,小吴同学对历史研究有了一定的亲身体验。

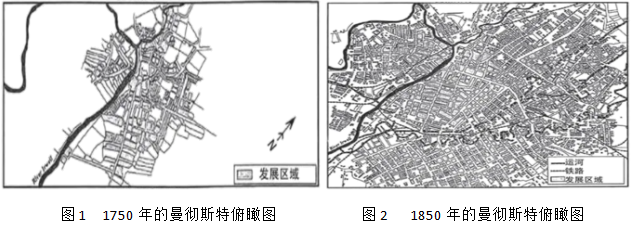

(4)通过步骤一到步骤二的实践体验,小吴同学会在研究方法上有何总结?材料一 曼彻斯特一个工厂的规章制度

第一条 每天早晨机器开动十分钟后,工厂大门即行关闭,自该时起到早餐前,任何织工均不得入厂。在此时间内织工缺工者按其管理的织机数目每台罚款三便士。

第二条 在其他时间内,织工在机器转动时缺工者,按其管理的机器数目每台每小时罚款三便士,织工未得监工允许擅自离开车间者也罚款三便士。

……

第九条 所有梭子、刷子、注油器、轮子、窗户等如有损坏概由织工赔偿。

——摘编自詹姆士·利奇《一位曼彻斯特工人所揭露的关于工厂的无可否认的事实》

材料二 1842年,曼彻斯特一份新闻报道描述:“黑烟笼罩在城市的上空,经久不散,人们抬头可以看到高耸的烟囱吞吐着滚滚的黑烟,低头可以看到厚厚的煤灰覆盖着大地,到处都是黑灰色的建筑,生活在城市中的人们已经分辨不出白天和黑夜了。”

——摘编自吴洋、卜风贤《19世纪以来伦敦和曼彻斯特雾霾的治理》

材料三 曼彻斯特人口由1750年的18000增加到1851年人口普查时的30万人,大多数人口属于工人阶层和移民。在1832年的改革法案中,在国会中拥有代表席位,并且中产阶层的男子获得了选举权。

——摘编自何成刚《史料教学中的方法与策略》

(1)材料一这种史料对研究该主题是必须的吗?请说明理由。

(2)材料二、三从哪些视角拓展我们对该主题的研究?