材料一:1943年,《中华医学杂志》在重庆复刊,其卷头语写道:“本志自民元四年创刊以来,出版已达二十八卷。总会(指中华医学总会)迁渝后,学术空气,甚为浓厚,检以为本志有复刊之必要……俾国内医学学术之研究,际兹抗战期间,不仅得以赓续,并能产生新的收获,庶合中央抗建之旨,本会之幸,亦国家之幸”。

——摘编自张爱林《近代医疗卫生杂志的传播》

材料二:《中华医学杂志》复刊初期的部分内容

| 卷号及期号 | 部分文章主题 |

| 1943年第29卷第2期 | 国产抗疟药材之研究 |

| 蜂蜜对于治疗冻疮溃疡及小外伤之用途 | |

| 重庆市卫生新闻介绍 | |

| 1944年第30卷第4期 | 神经病科医师之训练 |

| 1945年第31卷第1期 | 海外空运服务社之医疗问题 |

| 1945年第31卷第3期 | 空运手术队之降落问题 |

| 1945年第31卷第5期 | 国外麻醉问题 |

——据张爱林《近代医疗卫生杂志的传播》

(1)据材料一并结合所学知识,说明《中华医学杂志》复刊的历史背景。(2)据材料二,概括复刊初期《中华医学杂志》内容的特点。

(3)据材料一、二并结合所学知识,简析《中华医学杂志》复刊的时代价值。

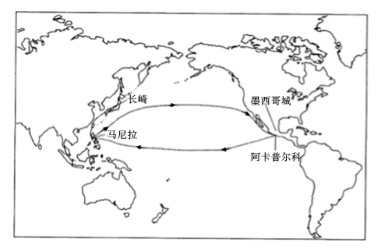

材料一 1565年西班牙占领菲律宾,明朝政府开放“海禁”,同菲律宾及其他东南亚国家的贸易日益兴盛。清朝张荫桠所著《三洲日记》:“明万历三年,(墨西哥)曾通中国。岁有飘船数艘,贩运中国丝绸、磁、漆等物,至太平洋之亚冀巴路商埠(即今阿卡普尔科港),分运西班牙各岛(指西属美洲各殖民地)。”

——摘编自沙丁、杨典求《中国与拉丁美渊关系的历史演变》

材料二 19世纪后期,西方自由资本主义向垄断资本主义过渡加速全球扩张,中国与拉美国家被拖进资本主义世界市场。在西方列强打开中国门户,东西方贸易日趋兴盛,以及拉美国家对廉价劳动力需求迅速增加的影响下,中国与拉美国家的贸易关系得以建立和发展。自此,中拉之间开始了直接的官方通商,双方的贸易往来在民间贸易的基础上逐步扩大。与此同时,中拉之间的文化交流也得到了发展,如1905年,中国曾派员参加墨西哥成立的万国地理学会;1911年,墨西哥著名医生刚萨利亦曾应邀来中国参加防治鼠疫的学术会议。

——摘编自郝惠、杨俊广《近代中国与拉美国家贸易关系简论》

材料三 中国与拉共体(即“拉丁美洲和加勒比国家共同体”)共建“一带一路”有4层含义:第一,拉美各国是“一带一路”的共建方;第二,“一带一路”没有“中心一外围”,中方虽然是“一带一路”的发起方,但没有将自己视为或置于中心位置,始终强调“共商、共建、共享”三原则;第三,可以使拉美地区整体参与“一带一路”;第四,拉共体成员国中尚未与中国大陆保持外交关系的,可以借助中国一拉共体论坛与中国开展对接共建“一带一路”。

——摘编自谢文泽《中国—拉共体共建“一带一路”探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析推动早期中拉交往的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中拉关系建立和发展的背景及特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述当代中拉关系发展的意义。

材料一中国传统住宅布局和设计不仅仅以人们的生活舒适方便为出发点,在意识形态化的儒家礼制思想中,住宅的格局与形式本身就是一个“修身”、“齐家”、道德教化的场所,体现“三纲五常”、长幼尊卑、男尊女卑礼制思想的空间。住宅院落分前后二进,前为大门,后设前厅和后厅。前后厅是家庭处理婚丧嫁聚内外大事的场所;男主人持外,在前厅:女主人主内,在后厅。厅两便为房,厅为起居室,房为卧室,功能明确,起居方便;其次,左右和后边有护厝房维护,为子孙居家住所,与厅房形成拱卫之势,以加强家族的凝聚力。地坪和建筑从前至后逐步升高,利于自然通风、采光和排水。

——摘引自张晓虹《制度文明与中国社会:万民所依》

材料二罗马的富裕和精英阶层素宅多幕斯是一种内向封闭式的结构,四周用厚实的围墙与外界隔开,只有一个大门与外界相连还往往关着。多幕斯中,值得介绍的首先是前厅,位置一般在进入大门一段过道的尽头,前厅的顶部往往开有天窗,正对着地面上的集水池。作为富人的建筑,多幕斯的主要材质是大理石,整个建筑富丽堂皇,在拥挤的罗马城有这样一座居所,是少数人能拥有的幸运。

——摘引自蔓振侑轩《古罗马繁荣的“地产业”富人与平民,等级分明的住宅建筑》

材料三人类构筑所谓住居的物理空间时,仰赖可以得到的建筑材料等,极大地制约了住居的架构方法和屋顶形式。可用于住居建造的建筑材料过去基本是自然材料、生物材料。因此,根据地域文化圈大体分为“土和石文化”圈和“木文化”圈。有丰富木材的地方,自然是建造木房。但是就木造建筑而言也有各种各样的。帐篷住居主要的结构材料也是木材,也可称为木住居,即便是石造的。屋顶架构用的木材组合也不少,分类并非简单。

——摘编自(日)布野修司《世界住居》

(1)根据材料一,结合所学知识,概括中国古代民居建筑的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二,概括多幕斯建筑设计的特点,并结合所学知识分析其目的。

(3)根据材料三,结合所学知识,简析影响世界各地民居差别的主要原因。

材料一 宋徽宗赵佶倡导“治病良法,仁政先务”,宋前期的中书门下和元丰改制后的三省六部作为中央最高政府机构,主要负责疫情的分析判断、政策制定、组织协调与文书下达,以及信息渠道的沟通与保障等。翰林医官院作为中央最高医疗兼行政管理机构,全面负责疫病流行期间派医、巡诊、赐药和救治病人等。尚书省和剂局负责制造各类药物。医学机构、临时医院和慈善机构,成为国家防疫取得成效的制度保障和关键所在。宋代地方政府有关医学的职能也有所扩大,防治疫病、推广医书、发展州县医学教育和打击巫术等成为地方官吏的重要职责之一。地方乡绅、医学家、僧人、道士和普通民众等社会民众力量,在宋代疫病防治体系中发挥了辅助性作用,尤其在自然灾害和疫病流行最为严重的广大乡村地区,地方乡绅、民间医学家和宗教人士等建立的救助机构,救济活动更为直接,效果也较为明显。

——韩毅研究员的《瘟疫来了:宋朝如何应对流行病》

材料二 19世纪前期英国公共卫生状况恶化的一个原因就是沿袭中世纪的地方政府管理模式与工业社会的要求相脱节。在19世纪之前,英国的公共卫生管理一直处于地方层面,由地方当局进行管理,受自由放任思想的影响,国家和中央不插手地方事务。在1835年立法中,中央政府已经感觉到有必要对地方政府结构进行重组以使他们能够应付“低层政治’的挑战,他们希望完善“二元政体“结构,以处理工业化和城市化带来的成堆难题。于是,通过公共卫生立法,英国在中央建立了专门的中央卫生机构。“到19世纪中期,“应该”这样试验性的规定渐渐出现在卫生立法中:1848年《公共卫生法案》的第10部分,在不卫生的地区赋予这个法案强制力,但是这个法案只包含权力,而不包含义务,在付诸实践时没有义务做任何事情。然而,1866年《卫生法案》的第49部分‘卫生立法的语法需要强制性语气的功效。”

——张丽丽《19世纪英国公共卫生立法研究》

(1)根据材料一、概括中国宋朝时期防疫制度特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与英国近代防疫制度的变化原因,与宋代相比有何不同,并结合上述材料分析中国古代、英国近代的防疫措施对今天世界防疫有何启发?

材料一 自周秦以来,邮驿有不同的称呼。秦朝把“遽”“驲”“置”等不同名目一概统称为“邮”。在秦朝,“邮”负责长途公文书信的传递任务,近距离的用“步传”。在邮传方式上,秦时大都采用接力传送文书的办法,以首都咸阳为中心,“东穷燕齐,南极吴楚,江湖之上,滨海之观毕至”。秦朝还特别重视烽火通信,沿长城内外设烽火台,可以迅速传递边防情报。

——据《汉书·贾山传》等整理

“行命书(诏书)及书署急者,辄行之;不急者,日毕,不敢留。留者以律论之。”“行传书,受书,必书其起及到日月夙暮”。

——秦代《行书律》

材料二 清政府在东北、北部、西北和西南边疆地区,新设了若干邮驿机构,建成稠密的通信邮驿网。到了光绪年间,驿务萧条,据《河西驿日记》记载,河西驿残破不堪:房屋破烂,马棚倒塌,驿夫饥寒交迫,还有不法的官吏,不断进行勒索,造成文报迟延,通信阻塞,邮务不能正常进行。冯桂芬专门写了一篇《裁驿站议》,大声疾呼:“国家以有限之帑(收藏钱财府库)项,既饱县官私囊,复递无足轻重之例信,亦何贵此驿站为乎?”主张取消驿站,改设近代邮政,既利于官,又便于民。在形势的逼迫下,清政府于1896年始办大清邮政官局,中国近代邮政由此诞生。

——摘编自臧嵘《中国古代驿站与邮传》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦代驿传系统的特点及其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出清代邮驿系统出现的问题并分析邮传系统急需转型的原因。

材料一 美国学者吉迪恩·S.格兰尼对中国古代城市设计思想概括为:“在任何情况下,城市的设计都是根据哲学家的观点来进行考虑的,并且,以城市结构的形式把伦理价值、自然力以及宇宙周期等因素结合在一起,所有城市都建筑在一个整个社会都遵从的法则的基础之上。”与此同时,兼具“厚民生”“利民用”考虑的城市设计伦理理念也一并成为中国古代城市设计的优良传统。总体上看,传统城市设计伦理思想的演变历程是等级秩序与惠民要求之间相互渗透、不断平衡的过程。

——摘编自秦红岭《中国传统城市设计伦理思想论要》

材料二 新中国诞生前夕,1949年3月,中共七届二中全会决议中指出要迅速恢复和发展城市生产,把消费的城市变成生产的城市。这一方针统领着建国初期的各项城市工作。从1953年起,中国开始了大规模的工业化建设。城市建设的总方针是围绕工业化有重点地建设城市。当时国力有限,人力、物力和财力集中用于工业建设。城市建设根据国家的工业化需求,有步骤地进行新建或改建。改革开放以来,发挥城市的多功能性,突出第三产业的建设,成为20世纪最后20年中国城市的建设方针和建设特点。1992年以后,经营城市、提高城市竞争力逐步成为城市建设的基本方针。半个世纪城市建设方针变迁的曲折经历使我们积累了丰富的经验教训。重温这一历程可知,城市建设方针是中国经济体制和经济发展战略的重要体现,也是工业化、城市化的重要因素。

——摘编自董志凯《新中国城市建设方针的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代城市的设计思想。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国城市建设的特点及其原因。

(3)综合上述材料,说明你对城市建设有何认识?

材料一 唐朝建立以后,陆上设置驿道,贯通全国各地,驿道沿途设置驿站,全国共设有1639个,接待过往的使者和官吏。主要的驿道有:从长安经太原,往东至幽州,往西可至回纥道;从长安经洛阳,可接渤海道、幽州、扬州;从长安经兰州,接安西入西域道;从长安经成都,可以到南诏;从长安往南经襄阳、长沙,接广州。水路交通方面,各主要河流都可通航,“故天下货利舟楫居多”。大运河是重要的交通路线德宗时大运河因藩镇叛乱被阻断,东南漕运不通,引起朝野的极度恐慌。贞元二年(786年),江南漕米运到陕州时,德宗高兴地对太子说:“吾父子得生矣。”

——摘编自韩时勉《关于<唐朝国内外的主要交通路线>图》

材料二 1919年,孙中山著成《实业计划》,其中交通建设论述最为详细。他说:“苟无铁路,传运无术,而工商皆废,复何实业可图?故交通为实业之母,铁道又为交通之母。”孙中山设想十年之内,修筑全国铁路二十万里,组成中央、东南、东北、西北、高原五大铁路系统,构成一个四通八达的铁路交通网。同时,把港口建设和铁路建设连在一起,组成以北方、东方、南方三个世界大港为主要布局的水运系统,深浚内陆河流,使水运遍布江河两岸,并使整个水运与铁路系统相配套。

——摘编自张汉静、邢润川《论孙中山交通建设的科学构想》

材料三 新中国成立之初,全国铁路总里程仅2.2万公里;公路里程仅8.1万公里,没有一条高速公路民航航线只有12条。从新中国成立到改革开放前,在政府政策和资金支持下,交通建设取得阶段性成效。改革开放后,交通运输步入发展快车道。截至2020年末,全国铁路运营里程14.6万公里,高铁运营里程3.8万公里,占世界高铁运营里程的2/3;全国公路总里程519.8万公里,高速公路达到16.1万公里,稳居世界之首;全国定期航班航线总条数超过5千条;全国港口万吨级及以上泊位2592个,位居世界首位。

——摘编自《为发展提供不竭动力我国交通基建取得举世瞩目成就(2021.6.15《光明日报》)

(1)根据材料一、概括唐朝交通的主要特点,并结合材料和所学知识简析其影响。(2)根据材料二、概括孙中山交通建设构想的主要内容,并对其进行简要评价。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析改革开放以来交通运输迅速发展的原因。

材料一 中国是一个历史悠久的文明古国,在漫长的历史长河中,疫病时有发生,疲满具有传播迅速、传染性强、传变较快、致死率高、易造成社会恐慌等特点。疫病传播的原因,殷商卜辞中商王自为鬼巫来驱除疫病之鬼,东汉末年张仲景的《伤求杂病论》将病人的发热症候皆称为伤寒的影响,隋代医学家果元方的《诸病源候论》对疫病传染的致病因子探索按近了细菌的发现。约成书于战国时期的《黄帝内经》明确将传染性病症称为“疫”和“病”;晋代医学家葛洪在《肘后备急方》中首次将“病气”作为传染病的病因和相互传染的特点,开后代温病学之先河。在疫病治疗上,葛洪创造性地提出用青蒿治疗疟疾,为后人战胜癌疾指明了方向。明末医学家吴又可《温疫论》已认识到传染病有空气传播和接触传播两条途径。

——摘编自王星光《中国古代对疫病的认识与防治》

材料二 古代医家和先民为抵御疫情、保护生命、减少损伤,积极应对,留下了丰富的经验和教训。《黄帝内经》就明确指出“圣人不治已病治未病,不治已乱治来乱”,主张培团自身“正气”,以抵抗“邪气”侵入。《黄帝内经》还提出“上工救其萌芽”的思想,就是要求早发现疫情苗头,及时防治,以免疫情扩大,难以遇制。《睡虎地秦墓竹简》记载道:“爱书:某里典甲诣里人士五(伍)丙,告曰:‘疑厉。’来诣。……令医丁诊之。”这说明秦朝已有严格的传染病疑似患者的报告制度,一旦发现就要及时报告并采取隔离措施。历代医家们还创制了许多防治疫病的药方药剂,如葛洪用柏芝散预防疫病,孙思邀研制出雄黄丸以避疫疾等都为疫病防治发挥了显著的效用。在郑州商城遗址发现有陶制的排水管道,在城内还发现多眼水井,这既可保证城市的饮用水卫生,也解决了城市的污水处理问题。

——摘编自王星光《中国古代的疫病探求与防治应对》

(1)依据材料一指出中国古代疫病的传播特点及古人对疫病的认识。

(2)依据材料二并结合所学,概括中国古代对疫病的防治措施。

(3)依据以上材料并结合所学知识,概括张仲景等名医被后人尊敬的原因。

材料一 1565年,西班牙在菲律宾建立殖民统治后,积极招徕中国商人到马尼拉贸易。隆庆元年(1567),明朝政府在福建漳州月港开放海禁,进一步刺激了商人前往菲律宾贸易。中国的丝绸、瓷器等商品在马尼拉由西班牙商船运往墨西哥阿卡普尔科,再转销到墨西哥内地和其他拉美地区。西属美洲的贵族以穿中国丝绸的衣服为荣耀,瓷器甚至成为观赏的艺术珍品。隆庆五年(1571)至明末,经由菲律宾流入中国的美洲白银总计约为4000万两。拉丁美洲的番薯、花生、玉米、马铃薯等农作物品种,沿着这条航线传入福建,乃至全国。马尼拉大帆船贸易持续了两个半世纪,1815年,“麦哲伦”号离开阿卡普尔科返回马尼拉,大帆船贸易最终落下帷幕。

——摘编自廖大珂《漳州月港与大帆船贸易》

材料二 16~18世纪的大西洋贸易是一个复杂的贸易体系。其中三角贸易的地位十分突出。三角贸易是指由欧洲人在欧洲、非洲、美洲间进行的,以贩卖黑奴为中心的贸易活动。1501年,第一批非洲奴隶经由葡萄牙运到了海地。随着甘蔗种植园在西印度群岛迅速发展,奴隶贸易的规模越来越大,大西洋三角贸易的规模也迅速扩大。三角贸易外,还存在着多种直接贸易,如欧非间的直接贸易、欧美间的直接贸易、美非间的直接贸易等。1669~1701年间,英国从北美和西印度群岛进口的烟草价值年均24.9万镑,蔗糖价值年均63万镑。1722~1724年,英国出口到美洲和非洲的工业品总额达67.9万镑。法国与北美殖民地的贸易规模也不断膨胀。1716年时,法国有17.1%的贸易是与殖民地之间展开的。

——摘编自于民《16~18世纪的大西洋贸易与现代早期世界经济的不平衡发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括马尼拉大帆船贸易的特点,并简析其历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出与马尼拉大帆船贸易相比,16~18世纪的大西洋贸易有何不同。

(3)综合以上材料,围绕“16~18世纪的世界”提炼一个主题,并结合史实作简要说明。

材料一 明清时代是江南市镇发展繁荣的时期。苏州常熟县的潢泾镇(即明代太仓的赵市)宋元时是大镇,明初因遭兵火“闾里为嘘”,但到明成化年间又恢复成市。进入清朝以后,在它的周围又涌现出一批小市镇。如镇西南七里有乾隆末年成市的归家庄,镇东南九里有乾隆中兴起的时思庵镇,镇西北十里有陆河镇,西北十二里有横塘市。

市镇发展较快的松江、嘉定、太仓一带,是棉花的产地,棉纺织业发达又靠近沿海,利于海上贸易,是商品经济发达的地区。吴江的河里、平望,湖州的南浔,都是著名的水乡市镇。这些市镇有的以经营手工业为主,有的以某些行业著称,有的是农副产品的交易市场或产地等。随着市镇的发展与社会经济的发达,明中叶以后,在经济作物和水陆交通发达的地区,先后出现了一批著名的工商业市镇。如苏州的盛泽、平望、唯亭,嘉定的南翔、诸翟,湖州的南浔、乌镇等地。这些市镇人烟稠密,街道繁盛,市场繁荣,手工业、商业都很发达,且为各地商贾所集,进行大宗交易。

——何荣昌《明清时期江南市镇的发展》

材料二 英国西北部工商业城市的兴起,吸引了大量人口,形成了新的人口中心。1801--1831年,伯明翰、曼彻斯特、利物浦等城市的人口增加了两倍多。1851年,英国城市人口已占人口全国总人口的52%.年轻人纷纷外出求职,自由择偶组成小家庭的现象剧增,社会生活发生巨变。机械化生产使工人的一部分体力消耗和技能的运用被机器所代替,使工人的劳动失去了独立的性质,成为了机器的附庸,同时也使得资本家可以利用女工和童工来排挤成年男工,从而压低工资。使用机器进行生产又成为资本家增加工人劳动强度和延长劳动时间的有力手段,它甚至突破了起码的道德标准和人的生理承受限度。

--刘宗绪《世界近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期江南市镇发展的原因及其发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪上半期城市发展过程中英国社会发生的变化。请结合以上材料并结合所学知识,谈谈你对城市化的认识。