主题一 人类早期的生产与生活

材料一 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生了初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。人类从事农耕和畜牧后,才可能比较稳定地获得较丰富的食物来源,而且第一次有可能生产出超过维持劳动力所需的食物并储存它。这使得人口得到了较大的增长,并使一部分人去从事维持生存以外的活动,从而产生新的社会分工和物品的交换,还使得某些人有可能积聚财富。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·古代史编》

材料二 从中国一百六七十处史前栽培稻遗存中可以看出:长江中下游是中国水稻的起源地,并在距今5000—4000年左右推进到黄河流域和长江以南地区。夏商周时期向长江上游、云贵、黄河以北推进,基本上形成了中国古代水稻分布的大致格局。公元1000年前后,稻米已养活了半数以上的中国人口。随着时间的推移,水稻种植技术也由最初的象耕鸟耘火耕水褥,逐渐发展成以耕、把、秒为主体的水田整地技术,以育秧移栽为主体的播种技术和以耘田、烤田为主的田间管理技术。

——据杜新豪《中国古代技术发明之一水稻栽培》等整理

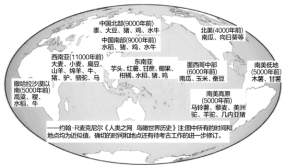

材料三

麦克尼尔写道:当学者们对20世纪60年代的狩猎者和采集者进行研究时,他们每天只需要花费几个小时的劳动,就可以获得足够的食物,且享受着比终日劳作农夫的食物更精美。但农业的出现,是人类经济和社会生活的第一次革命。

——姚新中《科技伦理治理三论》

主题二 不同地区的食物生产与社会生活

材料三 公元前8000年到公元前3500年,世界各地区人民各自独立地发明了农业,人类从攫取性经济转变为生产性经济。在农业生产中,人们开始对日月星辰的活动、气候现象进行观察,积累生产经验。周期性劳动要求人们较长时间居住在一个地方,以便播种、管理和收获。从事农耕和畜牧后,人类第一次有可能生产出超过维持劳动力所需的食物并存储它。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·古代史编》

材料四 在《汉谟拉比法典》中,涉及土地制度的条例有十二条,内容为不同等级的人对于田园房屋买卖的问题。古巴比伦王国兴起之时,土地所有制关系演化为王室占有的土地、私人占有的土地和村庄残存的土地三种。土地所有权以法律条文形式予以明确并向公众公布,促使民众按照法律条文行事,限制了民众的行为,但同时对于国家等级制度的维护起到了一定的成效,对于不同等级的不同人员的田园房屋予以不同的处理方法。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料五 史料一《吉尔伽美什》记载:“啤酒,麦芽酒,香油和葡萄酒:我给我的工人们喝的酒,如一条流淌的河!”

史料二科学家对高加索地区出土的一个约公元前6000~5800年的土陶罐进行了化学分析,发现其吸收的有机化合物和葡萄酒的有机酸组成惊人的一致。

材料六 公元前3000年前后,葡萄酒先后出现在美索不达米亚、叙利亚和埃及。

公元前2000年前后,葡萄酒先后传入希腊、意大利半岛。

公元前1000年前后,葡萄酒逐步传播到地中海西岸。

公元前2世纪,葡萄酒传入中国。

中世纪的欧洲,葡萄酒的主要消费者是高级教士、贵族及城市富裕阶层。近代以后,消费群体逐步扩大到社会各阶层。

15~16世纪,西班牙人持葡萄酒带到拉丁美洲。

18~19世纪,英国人将葡萄酒带入澳大利亚、新西兰。

19世纪中期,美国葡萄种植业和酿造业快速发展。

20世纪90年代,由法国制定的原产地命名葡萄酒法规在欧盟广泛推行。

21世纪以来,中国、法国、美国、澳大利亚等国成为世界上生产和消费葡萄酒的主要国家。

——以上材料改编自[法]迪迪埃·努里松《杯酒人生:葡萄酒的历史》等

主题三 生产关系的变化

材料七 随着农耕和畜牧的发展,劳动生产率提高,私有制逐渐产生,……男女在生产劳动中的地位有了变更……原来的部落管理机关为一种新的由一个阶级压迫另一个阶级的公共权力所代替。

——摘自周一良、吴于廑主编《世界通史》

材料八 新石器时代的人们放弃了他们旧石器时代前辈们的游荡生活,转而在农田附近永久定居下来。剩余的粮食使得一些人可以把他们的时间和才智集中在自己的专业上,从而脱离了粮食生产。个人可以用粮食或手工制品来换购宝石、珠宝和其他贵重物品。慢慢地,稠密的人口、专业的劳动和复杂的社会关系,一起促成产生了一种全新的社会组织——城市。生活在农业社会的人们必须懂得季节的变换,他们逐渐积累起天地关系的知识,并向精确的历法迈出了第一步。新石器时代的神不仅有类似旧石器时代的维纳斯式的形象,还有与生命周期、死亡和再生相关的神灵。

——摘编自【美】杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史》

✱基础测评✱

(1)根据材料一,结合所学,列举农耕文明主要的起源地,阐明农业的发展对文明的推动作用。

(2)根据材料一、二,分别概括中国古代水稻生产的特点。

✱能力提升✱

(3)根据材料三并结合所学,概括农业发明对人类早期文明的影响。

(4)材料四中《汉谟拉比法典》将土地所有权划分等级的目的是什么?

(5)根据材料五的两则史料探究葡萄酒的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。

(6)根据材料六并结合所学知识,概括葡萄酒发展的特点。

✱历史纵横✱

(7)根据材料七并结合所学知识,指出人类进入文明时代的根本动力及其所具备的条件。

(8)根据材料八并结合所学知识,简要分析原始农业的出现对社会文化的重大影响。

材料一 重庆市某中学历史班学生进行研究性学习活动——考察中国历史上的外来农作物。他们根据曹雨《中国食辣史》、蓝勇《中国川菜史》等著作收集整理了明清时期中国各地关于辣椒的部分早期记载。

| 名称 | 时间 | 地点 | 记载及出处 |

| 番椒 | 万历十九年(1591) | 浙江 | 《遵生八笺》:“番椒丛生白花,果俨似秃笔头,味辣色红,甚可观。” |

| 辣椒 | 万历四十二年(1614) | 山东 | 《群芳谱》:“番椒,亦名秦椒。白花,子如秃笔头,色红鲜可观,味甚辣。” |

| 辣茄 | 康熙三十三年(1694) | 浙江 | 《杭州府志》:“又有细长色纯丹,可为盆几之玩者,俗名辣茄,不可食。” |

| 海椒 | 康熙六十一年(1722) | 贵州 | 《思州府志》:“海椒,俗名辣火,土苗用以代盐。” |

| 辣椒 | 雍正十一年(1733) | 广西 | 《广西通志》:“每食烂饭,辣椒为盐。” |

| 秦椒 | 乾隆九年(1744) | 陕西 | 《直隶商州志》:“结角似牛角,生青熟红,籽白,味极辣。” |

| 黔椒 | 道光二十四年(1844) | 四川 | 《城口厅志》:“黔椒,其种出自黔省,俗名辣子,一名海椒……可面可食可淹以佐食。” |

材料二 史料记载川人“尚滋味,好辛香”,食茱萸与花椒、姜并列为川人喜好的“三香”。随着辣椒传入,四川当地风土气候成为适宜辣椒生长的沃土,辣椒很快被用于烹饪食材之列,造成了川菜以麻辣为突出味型,兼重各种辛香味型的特色。……自乾隆年间开始,辣椒就逐渐代替了食菜萸成为主要的调味品,到嘉庆年间,四川地区的许多方志中已有关于辣椒的记载。辣椒占地不多,不挑气候和土壤,收获期长达半年。光绪《南溪县乡土志》记载,辣椒“二月播子,四月移植”,“粪尤忌晨,初耨治,惟以水和溺注之”。辣椒具有温中下气、开胃消食、散寒除湿的作用,辣椒的火热、刺激能够盖掉劣质食材的味道,能够“下饭”。品种各异的辣椒通过干制、腌制、酱制等方式加工后,产生丰富多样的食用方法。清末徐心余《蜀游闻见录》记载,“昔先君在雅安厘次,见辣椒一项,每年运入滇省者,价值数十万” 。

——摘编自于帅《人口迁徙、环境适应与技术改良:辣椒在中国西南地区的传播》

(1)从材料一表格信息中能得出辣椒在中国种植传播的哪些推论?说明其理由。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析清代中期以来川渝地区食辣之风兴盛的原因。

史料一 植物、粮食作物、动物、人口和病菌在克里斯托弗·哥伦布和其他欧洲水手的远航探险以后,在全球范围内开始传播。“哥伦布大交换”比早先的物种交流有着更为深远的意义。与早先的物种交流不同,哥伦布交换涉及了很多不同的动植物品种与疾病。因为几千年来,东西半球与大洋洲的物种都是独立地沿着各自的轨迹进化的。欧洲的航海探险在这些生物地域之间建立了联系,引发了物种的交流以及世界人口分布与自然环境的永久性变化。

——摘编自【美】杰里·本特利、【美】赫伯特·齐格勒《新全球史》

史料二 在哥伦布到来后的一两个世纪中,印第安人口减少了95%,主要的杀手是旧大陆来的病菌。印第安人以前从来没有接触过这些病菌,因此对它们既没有免疫能力,也没有遗传抵抗能力,天花、麻疹、流行性感冒和斑疹、伤寒争先恐后地要坐杀手的“头把交椅”,紧随其后的还有白喉、疟疾、流行性腮腺炎、百日咳、肺结核和黄热病。欧亚大陆的病菌在大量消灭世界上其他许多地方的土著民族方面起了关键的作用。这些原住民包括太平洋诸岛居民、澳大利亚原住民、非洲南部的科伊桑民族。

——摘编自【美】贾雷德·戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》

【探究】

综合史料一、二并结合所学知识,分析“哥伦布大交换”对世界历史发展产生的影响。

史料一 马铃薯在传入欧洲之初,并不受人们的欢迎,绝大部分欧洲文化对它持一种非常不友好的态度。他们甚至认为马铃薯会导致麻风病和不道德……欧洲的七年战争共有九个国家卷入,这也为马铃薯的传播提供了一个契机。

——郑南《美洲原产作物的传入及其对中国社会影响问题的研究》

史料二 “玉黍(玉米)……生地瓦砾山场皆可植,其嵌石罅尤耐旱。宜勤锄,不须厚粪,旱甚亦宜溉。收成至盛,工本轻,为旱种之最。”

——包世臣《齐民四术》

(1)史料一反映了欧洲人对马铃薯态度经历了怎样的变化?发生变化的原因是什么?

(2)史料二表明作者对玉米种植持什么态度?原因是什么?

材料一 自水稻(占城稻)被广泛引进之后,适合种植的江南地区终于确立了经济中心的地位,“苏湖熟,天下足”这一谚语就诞生于这一时期。……宋代人口出现急速增长的趋势,开国初年,全国人口约5000万人,到200年后的公元1200年已经超过1亿,这是人类历史上第一个亿级人口的庞大帝国。发生在10世纪的这场“粮食革命”,对中国历史演进的意义非同小可。从此之后,统治者失去了对外进行土地和人口掠夺的“刚性需求”,与汉唐相比,宋人的“血性”明显不足,“弱宋”之论由此而生。这一特征投射在社会制度上,就是国家的成长路径不由自主地趋于内生化,“稳定”的意义第一次决定性地大于“扩张”,其后的制度变革均以此为思考起点。

——选编自吴晓波《浩荡两千年》

材料二

| 史料 内容 | 史料 来源 |

| “五谷皆种,以玉黍(即玉米)荞麦为最,稻获次之。” | 道光年间 陕西《留坝厅志》 |

| “于潜、临安、余杭三县,棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳……。” | 光绪《孝丰县志》 卷三《水利志》 |

| “山中多包谷之家,取包谷煮酒,其糟喂猪,一户中喂猪十余口,卖之客贩,或赶赴市集。” | (清)严如熤 陕鄂川《三省边防备览》卷十一 |

| “外来之人租得荒山,即芟尽草根,兴种番薯、包芦(玉米)、花生、芝麻之属,弥山遍谷,到处皆有。” | 同治十三年(1874) 《湖州府志》 |

| 番薯“扑地传生,一茎蔓延至数十百茎,节节生根,一亩种数十石,胜于种谷二十倍”。 | (明)王象晋 《群芳谱》 |

| “邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜危峰,一望皆包谷也”。 | (清道光二十一年)袁景辉 《建始县志》 |

(1)阅读材料一,概括10世纪的这场“粮食革命”带来的影响。结合所学,从军事角度列举北宋时期追求“稳定”的措施。

(2)外来粮食物种的传入引发了我国历史上又一次“粮食革命”。请充分提炼材料二提供的史料信息并结合所学,写一则历史小短文。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

史料一 欧洲饮食文化在11-19世纪期间,经历了从农业饮食体系向工业饮食体系转变的历程。新航路的开辟,使欧洲食物原料的开发与利用冲破了区域性的限制,从而消除了各地区饮食内容的差别,打破了食物原料的短缺状况,改变了传统的饮食结构和饮食习惯,形成了营养饮食和科学饮食的新观念,使饮食更讲究食品质量与文化品味;新航路的开辟,使饮食礼仪进一步规范化,同时也产生了一种全新的饮食消费文化,进而揭开了欧洲饮食文化的崭新篇章。

——摘编自朱基富《新航路开辟:欧洲饮食文化的新篇章》

史料二 明末美洲作物的引进,产生了一个重大后果,那就是清代的人口爆炸。最近的一些研究表明,1600年中国人口突破1亿,1700年约1.5亿,1800年达到3亿,1850年达到4.3亿。在250年的时间里,人口增加到4倍多,仅靠传统粮食作物是绝对无法支撑的,幸好这批强壮的新作物及时出现,将深山老林和不毛之地,尽数化为粮田。同治湖北《宜都县志》说:“山田多种玉黍(玉米),俗称包谷。其深山苦寒之区,稻麦不生,即玉黍亦不殖者,则以红薯、洋芋代饭。”

——摘编自葛剑雄主编《中国人口史》

(1)根据史料一回答,美洲新物种外传到欧洲,给欧洲饮食带来哪些变化?(2)根据史料二并结合所学知识回答,明末美洲作物的引进给中国带来哪些影响。

材料一 小麦原产于西亚。中国关于麦类作物的文字记载,最早发现于商代甲骨文,其中还有专门围绕麦类作物种植和收获举行的祭祀活动。《周礼·天宫·疾医》:“(疾医)以五味、五谷、五药养其病。”郑玄注:“五谷,麻、黍、稷、麦、豆也”。史料表明,至少在春秋时代,位于北方的东周、晋、鲁、郑、陈等都有了小麦的种植,并出现了以小麦制作酒母的酿酒工艺。汉代小麦在人们主粮中的地位普遍提高,是中国北方农业发展史上一次具有划时代意义的变革。

——摘自田成方、周立刚《古代中国北方粮食种植的历史变迁》

材料二 1618年,小麦从英国传入弗吉尼亚殖民地。独立战争以后,中西部地区也开始种植小麦,这一时期酿酒业和畜牧业对小麦和其他谷物的需求量增加,是刺激小麦和谷物种植的主要原因。1870年后,美国政府先后制定多项法律,鼓励开发大平原。20世纪初,美国开始大规模普及拖拉机,早已建好的铁路网,把小麦等农作物源源不断地运往东西海岸,远销欧洲,击垮了欧洲的农业体系,导致欧洲社会极度不稳定。一战前后,受世界小麦价格上扬的利益驱使,大幅度开垦西部地区土地种植小麦。由于干旱和持续数十年的农业扩张,以及未有相关防止水土流失的措施,1930年前后出现了一场著名的“黑色风暴(沙尘暴)”,美国的生态以及农业受到了巨大影响。

——摘编自《美国社会历史百科全书》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国历史上种植利用麦类作物的特点和作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国小麦广泛种植的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈对粮食生产的认识。

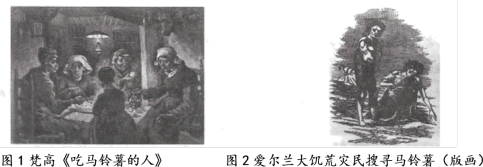

某历史学习小组在研究“马铃薯如何改变了爱尔兰历史”这一主题时,搜集到以下材料。

材料一

材料二 16世纪末,马铃薯来到这个岛上,区区百年之内,爱尔兰人就以“酷食马铃薯”著称。一亩半的地,种下了马铃薯,就可以提供足够粮食,再加上一点儿牛奶,就可以让一家吃饱一年了。于是靠着这样的饮食,而且在没有任何医药、卫生、工业化或像样的政府帮助之下,爱尔兰人口从1754年的320万增长到1845年的820万。然后马铃薯枯萎病忽然来到,爱尔兰便主食歉收,造成近代史上严重的饥荒。

——摘编自(美)艾尔弗雷德·W.克罗斯比《哥伦布大交换——1492年以后的生物影响和文化冲击》

材料三 饥荒迫使大量爱尔兰人移民海外,目的地为美国、加拿大、澳大利亚以及英国本土,其中主要移民美国。大规模移民运动不仅永久性地改变了爱尔兰的人口结构,而且对移民国产生了重大影响。1911年爱尔兰人口为440万左右,而2011年爱尔兰人口普查显示为458万。据媒体报道,目前世界各国的爱尔兰后裔大约7000万,2010年美国3亿人口中爱尔兰裔美国人为5500万。大饥荒让英国和爱尔兰彻底走向决裂,以致近百年来民族积怨仍旧无法消解,最终爱尔兰民族坚决走向独立,如今北爱尔兰政治问题仍旧难以破解。

——摘编自曹瑞臣《马铃薯饥荒灾难对爱尔兰的影响——作物改变历史的一个范例》

(1)指出材料一对研究的主题的重要价值。(2)根据上述材料,请你谈谈马铃薯如何改变爱尔兰历史。

材料一 中国是大豆的故乡,甲骨文中就有关于大豆的记载。先秦时期,大豆栽培主要是在黄河中游地区,“豆饭”是人们的重要食物。《齐民要术》通过总结劳动人民长期的实践经验,认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种。唐宋时期的文献中都有朝廷调集大豆送至南方救灾、备种的记录,大豆的种植推广到江南及岭南……从古至今,各式各样的豆制品是中国人喜爱的食物,提供了人体所需的优质植物蛋白。

——摘编自刘启振等《“一带一路”视域下栽培大豆的起源和传播》等

材料二 考古材料证明,玉米最早是在美洲培育出的。哥伦布将这种“奇异的谷物”带回欧洲后,玉米在全世界得到迅速传播并成为世界三大谷物之一。到16世纪中叶,玉米被引入弗得角和西非,17世纪80年代在黄金海岸和达荷美之间的地区得到广泛种植,17世纪末18世纪初传入南欧地区。16世纪中叶玉米传入中国,清嘉庆年间大面积种植,到鸦片战争前已在中国大部分地区引种并居杂粮之首。玉米等作物的引进与大面积种植,大大缓解了18世纪中叶到19世纪中叶中国因人口大幅度增长而带来的巨大粮食压力。有历史学家在评述玉米在世界上传播的意义时说,“其价值超过了所有的黄金”。

——摘编自黄邦和等主编《通向现代世界的500年—哥伦布以来东西两半球汇合的世界影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国历史上种植、利用大豆的特点和作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括玉米在200年内传播到世界各地的历史背景,说明历史学家说玉米在世界上传播的“价值超过了所有的黄金”的原因。

材料一 中国是世界上最早种植茶树的国家。到唐朝时,我国茶树栽培已扩展到长江流域及其南北各地,饮茶之风遍及全国。唐朝的茶文化包含了和谐、中庸的思想,强调饮茶自修内省和超然物外的审美境界追求。宋朝《东京梦华录》记载,“朱雀门外……东西两教坊(掌宫中教习音乐的官署),余皆居民或茶坊。”16世纪以后,中国茶叶传入欧洲,饮茶在欧洲成为一种时尚并逐步盛行。在英国的家庭中,“我把茶壶坐上了”是一句对忙碌一天,疲倦归家的主人极好的关切话语。18世纪末,输入欧洲的中国茶,除欧洲本地消费外,还流通到西北欧与美洲殖民地。1733年,荷兰在广州购买价值33万荷盾的茶叶,转手卖出后获利65万荷盾。1760—1833年间,输入英国的中国茶叶价值由80多万两增至560多万两白银。

——摘编自张福新《茶文化》

材料二 下面为近代前后中国茶叶产销情况统计表(单位:万担)。

——据陈慈玉《近代中国茶业之发展》

(1)根据材料一和所学知识,指出唐宋时期饮茶之风兴盛的原因,并分析明清时期(鸦片战争以前)茶叶交易带来的主要影响。

(2)根据材料二概括近代以来中国茶叶销量的变化趋势,并结合所学知识分析其原因。