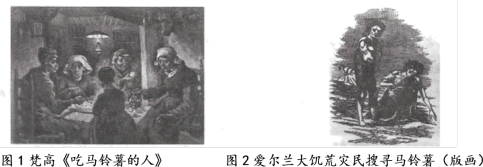

某历史学习小组在研究“马铃薯如何改变了爱尔兰历史”这一主题时,搜集到以下材料。

材料一

材料二 16世纪末,马铃薯来到这个岛上,区区百年之内,爱尔兰人就以“酷食马铃薯”著称。一亩半的地,种下了马铃薯,就可以提供足够粮食,再加上一点儿牛奶,就可以让一家吃饱一年了。于是靠着这样的饮食,而且在没有任何医药、卫生、工业化或像样的政府帮助之下,爱尔兰人口从1754年的320万增长到1845年的820万。然后马铃薯枯萎病忽然来到,爱尔兰便主食歉收,造成近代史上严重的饥荒。

——摘编自(美)艾尔弗雷德·W.克罗斯比《哥伦布大交换——1492年以后的生物影响和文化冲击》

材料三 饥荒迫使大量爱尔兰人移民海外,目的地为美国、加拿大、澳大利亚以及英国本土,其中主要移民美国。大规模移民运动不仅永久性地改变了爱尔兰的人口结构,而且对移民国产生了重大影响。1911年爱尔兰人口为440万左右,而2011年爱尔兰人口普查显示为458万。据媒体报道,目前世界各国的爱尔兰后裔大约7000万,2010年美国3亿人口中爱尔兰裔美国人为5500万。大饥荒让英国和爱尔兰彻底走向决裂,以致近百年来民族积怨仍旧无法消解,最终爱尔兰民族坚决走向独立,如今北爱尔兰政治问题仍旧难以破解。

——摘编自曹瑞臣《马铃薯饥荒灾难对爱尔兰的影响——作物改变历史的一个范例》

(1)指出材料一对研究的主题的重要价值。(2)根据上述材料,请你谈谈马铃薯如何改变爱尔兰历史。

材料一

材料二 在16-18世纪繁荣的中欧贸易中,瓷器、漆器、织物、壁纸、家具和玩具等各式各样的中国特产涌入欧洲,饮茶成为一种新的生活方式,丝绸与瓷器的魅力促使欧洲人致力于将其生产本土化。

1753年7月24日,瑞典王后收到国王赠送的一件特殊生日礼物:一座木结构的中国屋。她描述道:“我的长子穿得像个中国王子一样在入口处恭候,随侍的王室侍从则扮成中国文官的模样……里面有一个令人赏心悦目的印度风格装饰成的大房间,四角各有一只大瓷花瓶。……欣赏过所有东西之后,国王陛下下令演出一场配土耳其音乐的中国芭蕾。”

——摘编自张国刚《中西文化关系通史》

材料三 为加强对印度的统治,1853年,英国议会通过一个新特许状法案,规定印度文官应向全体英国臣民开放,实行公开竞争考试。但印度人进入印度文官殿堂的大门非常狭窄。……印度成为主权共和国后,肯定了当时已存在的印度行政官等系统,并根据宪法有关规出定制定了全印文官法。文官分为全印文官、邦文官和中央文官。

——整理自程汉大《英国政治制度史》等

(1)根据材料一,写出马铃薯的洲际传播路径。结合所学,概括马铃薯成功跨洋传播的必备条件。(2)参考材料一二三,自选一个角度,运用18和19世纪的相关史实,围绕文明互鉴主题写一则历史短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)

材料一 战国秦汉魏西晋时期,是我国北方旱作农业形成发展时期。秦汉时期引进作物主要是果树、蔬菜类,西汉时期的《氾胜之书》中提到的主要作物有禾、黍、麦、稻、稗等13种,可以基本反映出当时作物种类概貌。春秋战国时代,黄河中下游地区的大田作物,和夏、商、西周时代一样,粮食作物占绝对支配地位。但粮食作物的种类,虽然基本如故,但其构成及位序则发生了颇大的变化。至春秋末年和战国时代,菽(大豆)已经和粟并列为主要粮食作物。

——据梁家勉主编《中国农业科学技术史稿》等整理

材料二 道光二十八年(1848年),《海宁州志》记载:洋柿,实小面红,列在草花属中。《烟屿楼笔记》说“西夷”食之,“华人但以供玩好,不食之也”“至清末叶欧风东渐,国人亦嗜食之”。民国二十四年,《广东通志稿》记载:番茄传入“不过数十年,今则已成为普遍之种植矣”“外国人多腌而生食,广东人皆与肉类煮熟作菜”。民国二十五年《石屏县志》记载:“状元红即番茄,五十年前屏人云有毒,不可食,近年则成为食品佳者。”据民国时期《燕京农讯》记载:“本场所植者每亩约产八千斤……本场所产者平均每斤当洋一分,故八千斤可得八十元。通常三四口之人家有西红柿二株足以供给应用。”

——摘编自刘玉霞《番茄在中国的传播及其影响研究》

材料三 改革开放以来,党中央、国务院决定及时推进农村改革,解决农村上层建筑与经济基础不适应的深层次问题,建立健全农民减负增收的长效机制。农业科技是农业现代化的重要支撑。要大力实施科教兴农战略,强化农业科技体制机制创新,逐渐建立与我国国情相适应的农业生产经营科技创新体系。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事,走出了一条中国特色粮食安全之路。

——摘编自中华人民共和国年鉴社编《中国国情读本2020版》

(1)根据材料一并结合所学,概述我国北方旱作农业形成期作物栽培发展的特点,从粮食作物的角度,指出中国北方所属的农业区。

(2)根据材料二,指出番茄在中国传播的变化,并结合所学,概述影响番茄在中国传播的因素。

(3)阅读材料三并结合所学,请选择阐释:①指出改革开放以来,我国“解决农村上层建筑与经济基础不适应的深层次问题”的相关改革措施。从我国人工智能技术与生物技术运用的角度,举例说明“农业科技是农业现代化的重要支撑”。②指出当代中国在粮食安全问题上的方针,概述中共十八大以来我国粮食安全得到保障的原因。

材料一 番薯,皮紫,味稍甘于薯芋,尤易蕃。郡本无此种,自万历甲午荒后明年,都御史金学曾抚闽,从外番丐种归,教民种树(薯),以当谷食,足果其腹,荒不为灾。

——摘编自(明)喻政主修《福州府志》

材料二 新航路开辟以后,殖民者开始改造北美大草原。在喂饱了远道而来的牲畜的同时,欧洲人又开始了有意识的物种迁移……殖民者开发大片的土地,种植小麦以供出口。在那里,科学家培育出了变种小麦,能够在多变的气候及解冻的土壤中繁荣生长。这样,变种小麦在欧洲大陆取代了传统小麦,大大提高了产量,加上铁路将北美洲的富余小麦运回欧洲,小麦终于在1750年至1850年这段时期逐步取代了其他谷物的地位,引起了欧洲真正的食物革命。从此,小麦开始满足人们的大量需要,彻底确定了其传统的主食地位。

——摘编自朱基富《新航路开辟:欧洲饮食文化的新篇章》

(1)根据材料一并结合所学,概括番薯在中国传播的历程,并分析番薯引入中国的原因。

(2)根据材料二并结合所学,列举一例美洲传入欧洲的农作物名称,并分析食物物种交流带来的影响。

材料一 马铃薯在明万历年间传入中土。到乾隆年间,人口成倍骤增,迫切垦荒增粮,外来高产作物承担重要角色。乾隆三十年后,马铃薯开始引入西南、西北山区,尤其是陕南高原(秦巴山地)。20世纪40年代,马铃薯种植在国民党管辖区、日伪占领区和抗日根据地得到大力发展。随着一系列技术障碍的突破,20世纪中后期马铃薯迅速在全国各地传播开来,原来种植马铃薯较少的地区如江西、广西、江苏等地也开始规划、引种,扩大种植面积。在西南、西北,战乱导致人口迁移,人口压力增大,粮食需求增加,还曾专门成立中央农业推广委员会和农业促进会,指导进行马铃薯引种、育种、扩种工作;在陕甘宁边区,通过示范区、展览会、技术资料宣传等方式有力地促进马铃薯的扩种。随着马铃薯的传播,因地尽而山,亦造成了对占国土近半的山地、高原过度的开发。在文学上,中国现当代文学界形成了一个文学小说流派山药蛋派。土豆也已成为中国歇后语的主角。

——摘编自丁晓蕾《马铃薯在中国传播的技术及社会经济分析》等

材料二 马铃薯在欧洲经历了从观赏研究、经蔬菜园圃、到主粮之一的三个种植发展阶段。16世纪,马铃薯从南美传到欧洲。18世纪中期,为了争夺殖民地,欧洲国家两大交战集团爆发了长达7年的战争,长期的战乱致使各国都遭遇了食物紧缺的严峻考验。在这场战争中,马铃薯块茎由于深埋地下而躲过了被侵略的劫难,在艰苦的战争岁月里供养着普鲁士人度过那些缺衣少食的战乱之年,并在国家恢复重建中起到了重要作用。马铃薯进驻西方的过程并不顺利,但各国政府因势利导,采取文化格调诱导,动用法律强制手段,发展技术创新引领等政策措施与制度安排,使得马铃薯得以在其统治域内推广种植。18世纪因各种原因引起的灾荒和饥馑促使马铃薯在欧陆国家作为救荒作物大大普及。20世纪60年代之后马铃薯的栽培技术进步主要集中到品种改良方面,马铃薯的生产能力和质量不断提高。

——摘编自王秀丽《马铃薯的世界传播及对中国主食产业开发的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明马铃薯在我国广泛传播的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析马铃薯在中国和西欧广泛种植的相同原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简述作物引进应关注的问题。

材料一 16世纪后半叶,借助跨越太平洋的白银贸易,玉米进入了中国。玉米、马铃薯等作物对种植环境的要求宽松,这之后,中国的农民们便能够对山上贫瘠的荒地进行耕作了。玉米由西部和南部广袤的田间,开始进入全国各地。以前,从未有过一种农作物能在中国比较温暖潮湿的山区获得高产,玉米的引种使南部和西南部人口得以增加,这成为那里反叛的起因。幸运的是,中国免除了完全依赖玉米引起的蜀黍红斑和其他的营养不良症状,不仅仅是大豆和蔬菜在继续提供维生素,与玉米一起传播开来的新大陆的其他农作物也改善了乡村的营养状况。

——摘编自[美]查尔斯·曼恩《1493:物种大交换丈量的世界史》

材料二 四川川中地区自清乾隆以后,人口增长很快,除了一部分为自然增长外,相当一部分是来自湖广等地的移民。这些移民入川后,在水田已经耕垦殆尽、以垦山为业的情况下,选择玉米为主要粮食作物。大约嘉庆以后,玉米已在山区占据绝对优势,“山居广植以养生”,“山民以作正粮”,“山地种之多茂,贫民赖以资主”。

——摘编自苏生文《玉米在中国》

(1)根据材料一,概括玉米在中国传播的特点。

(2)根据材料二,指出玉米在川中山区占据绝对优势的表现。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析玉米在中国传播产生的影响。

7 . 居民倍增,稻谷不给,则于山上种苞谷、洋芋或蕨薯之类,深林幽谷,开辟无遗……福建自来人稠地狭,福、兴、泉、漳四府,本地所出之米,俱不敷民食……再各府乡僻之处,民人多食薯蓣,竟以充数月之粮……

——道光《建始县志》卷三

于潜、临安、余杭三县,棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳,与湖郡之孝丰、安吉、武康三县,长兴之西南境,乌程之西境为害同,惟积难返,扫除不易云。

——光绪《孝丰县志》卷三

邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜见峰,一望皆包谷也。

——袁景晖《建始县志》

评价美洲高产农作物传入,对中国社会的影响。

材料一 辣椒起源于中南美洲。距今7200年至5400年,印第安人已开始栽培辣椒。1493年,哥伦布将辣椒带回西班牙,后传入葡萄牙。16世纪初,葡萄牙人把辣椒先后传入西非海岸和东非海岸,以及南亚和东南亚地区。在欧洲,辣椒通过各种路线和渠道传播,到18世纪中叶以后,部分品种的辣椒在培育过程中,辣度不断降低,至此才逐渐为欧洲人所接受。

——摘编自张箭《辣椒在全球的传播》

材料二 明代后期,辣椒传入我国。康熙年间,贵州苗族地区把辣椒当药品,驱寒祛湿开郁。清期末年辣椒进入川菜菜谱,成为川菜中主要调料之一;湘菜因辣椒而兴起。建国后,辣椒与其他品种作物的间种、套种、轮种快速发展,开发出辣椒粉、辣椒油、辣椒酱等多重产品。中国已是世界上最大的辣椒生产国、消费国和出口国。现今,我国在饮食口味上形成了重辣区、微辣区、淡味区等三大层次的辛辣区,辣椒成为地域文化符号。

——摘编自邹学校等《辣椒在中国的传播与产业发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括辣椒在全球种植与传播的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明辣椒的传播和食用对中国社会产生的影响。

材料 新航路开辟后大量贵重金属流入西欧,大大增强了购买中国丝绸、陶瓷的能力。欧洲商人在中国采购到大量的丝绸,并非全部运回欧洲,而有相当部分被他们转运至其它亚洲国家牟利,用获取的利润维持东方殖民统治。据报告称16世纪末葡萄牙人从中国每年输入丝绸5300箱,每箱有250匹各色丝绸。从17世纪中叶起,中国的漆器、屏风、家具、壁纸、轿子、扇子等,越来越多地输入欧洲各国。追求中国趣味的风尚遂在法国应运而生,不久蔓延到欧洲各国。中国物品的式样及其设计原则逐渐为欧洲艺术家所熟悉,中国物品所表现出来的新观念和新形象影响了欧洲人的艺术追求。与此同时,美洲一些农作物也陆续辗转传入中国。玉米传入中国后广泛传播开来,成为中国的主要粮食作物之一。万历后期至明末,耶稣会士输入中国的西学,包括自然科学、哲学和艺术。其中科学技术占了大部分,如天文、历算、物理、地理、火器铸造技术、水利、建筑、地图测绘等,都在这一时期传入了中国。如1583年,利玛窦编绘和刊行了12种世界地图,其中保留至今产生过较大影响的地图是《坤舆万国全图》。该书所反映的地理学知识开辟了中国人的视野,大大丰富了中国人的地理知识。

——摘编自彭顺生《新航路开辟与中西文化交流》

(1)根据材料,概括新航路开辟给欧洲和中国分别带来的变化。

(2)结合所学知识,概述“新变化”对欧洲和中国的不同影响并简要分析原因。

史料一 欧洲饮食文化在11-19世纪期间,经历了从农业饮食体系向工业饮食体系转变的历程。新航路的开辟,使欧洲食物原料的开发与利用冲破了区域性的限制,从而消除了各地区饮食内容的差别,打破了食物原料的短缺状况,改变了传统的饮食结构和饮食习惯,形成了营养饮食和科学饮食的新观念,使饮食更讲究食品质量与文化品味;新航路的开辟,使饮食礼仪进一步规范化,同时也产生了一种全新的饮食消费文化,进而揭开了欧洲饮食文化的崭新篇章。

——摘编自朱基富《新航路开辟:欧洲饮食文化的新篇章》

史料二 明末美洲作物的引进,产生了一个重大后果,那就是清代的人口爆炸。最近的一些研究表明,1600年中国人口突破1亿,1700年约1.5亿,1800年达到3亿,1850年达到4.3亿。在250年的时间里,人口增加到4倍多,仅靠传统粮食作物是绝对无法支撑的,幸好这批强壮的新作物及时出现,将深山老林和不毛之地,尽数化为粮田。同治湖北《宜都县志》说:“山田多种玉黍(玉米),俗称包谷。其深山苦寒之区,稻麦不生,即玉黍亦不殖者,则以红薯、洋芋代饭。”

——摘编自葛剑雄主编《中国人口史》

(1)根据史料一回答,美洲新物种外传到欧洲,给欧洲饮食带来哪些变化?(2)根据史料二并结合所学知识回答,明末美洲作物的引进给中国带来哪些影响。