| A.提高农产品的产量 | B.协调国家与农民土地使用的关系 |

| C.加强对农场主管理 | D.提升和保护土地可持续生产能力 |

在长期的人类文明演进中,食物为人类从事各类活动提供必要的物质基础,同时人类文明的进步又不断丰富了食物的历史内涵。某教师布置了关于“饮食与社会生活”为主题的自主性学习任务,要求如下:

任务一:寻找人类文明早期食物的考古证据。

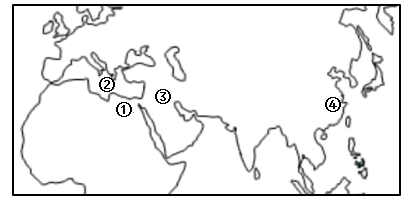

(1)将下列内容与地图所示文明区域相匹配。(填写对应的数字)

A.河姆渡遗址出土的稻谷 B.古巴比伦青铜器--手捧果篮图 C.古埃及挤牛奶壁画

(2)依据“河姆渡遗址出土的稻谷”考古证据,可作为( )(双选)

| A.中国具有悠久农业生产历史的物证 | B.中国是稻谷作物发源地的物证 |

| C.研究中国古代先民食物种类的物证 | D.研究古代食物加工技术的物证 |

任务二:收集有关食物的各类文献记载。

①“豆之为用也,油、腐而外,喂马溉田,耗用之数几与米等。”

②“肉味不给,日市豆腐数箇,邑人呼豆腐为小宰羊。”

③ “(番薯)皮色朱红,心脆多汁,广种耐瘠……一亩数十石,胜种谷二十倍”

④“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”

(3)上述材料中能够反映食物加工的是( )(单选)

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

| A.北朝-贾思勰《齐民要术》 | B.宋朝-沈括《梦溪笔谈》 |

| C.元朝-王祯《农书》 | D.明朝-徐光启《农政全书》 |

任务三:历史专著研读。

下表是一本关于食物与饮食历史研究专著中的目录:

| 章节与章标题(时间范围) | 字母代码 |

| 第一章 学会烹制谷物 (公元前2万—前300年) | A |

| 第二章 古代帝国的大小麦祭祀饮食 (公元前500—公元400年) | B |

| 第三章 南亚和东亚的佛教饮食 (公元前260—公元800年) | C |

| 第四章 中亚和西亚的伊斯兰饮食 (公元800—1650年) | D |

| 第五章 欧洲和美洲的基督教饮食 (公元100—1650年) | E |

| 第六章 近代饮食的前奏--欧洲北部 (公元1650—1800年) | F |

| 第七章 近代饮食--中等饮食的扩张 (公元1810—1920年) | G |

| 第八章 现代饮食--中等饮食的全球化(公元1920—2000年) | H |

示 例:( G )——工业化的食品生产

①

②

③

④

(6)依据章节与子目标题,谈谈哪些重要因素影响着人类饮食文化?

材料 正当中国未开垦的土地要用完的时候,她的人口却开始加速增长起来。最大的推进是在1949年系统地采用现代的公共卫生措施以后,人口增长率从1949年以前数十年中每年不到1%一跃而为2%以上……劳动组织的改变并不是不重要,然而这种改变自身能产生多大效果,完全要看传统的技术中给提高生产率究竟留下多少余地。……到五十年代末六十年代初,使用传统方法取得的粮食产量增长已经开始放慢,但是由于现代工业兴起而带来的对于粮食产量的需求,却开始加速增长……政府所采取的第一个具有长远意义的步骤是重新组织人民公社,以便减少管理和生产积极性等方面的问题,并且开始从澳大利亚、加拿大和法国每年进口500到600万吨粮食……第二个重大转变是在现代资本投入上的大规模投资。在20世纪60年代上半期,农村电气化扩大了,现代农具、电动机、水泵和其他机械销售量增长了,最值得注意的是现代化肥工业的发展。到1966年,化肥的进口量比1957年增加了1倍以上,国内生产也提高了7、8倍。

——摘编自珀金斯《中国农业的发展(1368—1968年)》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国初期农业发展面临的挑战。(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪60年代中国农业措施转变对农业发展的积极作用。

材料 卢永根(1930年—2019年),华南农业大学原校长,中科院院士,著名水稻遗传学家。他一生致力于水稻的遗传育种研究,其相关研究被学界认为是目前对栽培稻杂种不育性和亲和性比较完整、系统的新认识,在理论上有所创新,对水稻育种实践具有指导意义。他带领研究团队共选育出作物新品种30多个,累计推广面积超过1000万亩。从1983年开始,卢永根担任13年的华农校长。他打破学校面临的人才断层困局,给有能有为的年轻人拓展了广阔天地。作为一名老党员、老教师,卢永根同样以他的一腔爱国热情去教育和感染他的研究生、青年教师和出国学习访问的学者。温思美、彭新湘等一大批优秀的青年科技人才,也正是在他的感召下,放弃了国外的优越生活,回到祖国,来到华农,成为各自研究领域的中坚力量。2017年3月,卢永根院士及夫人徐雪宾教授将毕生积蓄合计880余万元全部捐赠给华南农业大学,成立“卢永根·徐雪宾教育基金”,用于扶持农业教育事业。

——摘编自《光明日报》

(1)根据材料,概括卢永根院士的主要贡献。(2)根据材料并结合所学知识,分析卢永根院士身上所体现的时代精神。

| A.社会关注食品安全的问题 | B.杂交育种技术的不断突破 |

| C.世界饥饿问题的妥善解决 | D.脱贫攻坚战役的历史跨越 |