材料一 “人法地、地法天、天法道,道法自然”。

——老子

“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,“制天命而用之”。

——荀子

“夫尚贤者,政之本也”,“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。

——墨子

材料二

材料三 外界之势力之影响于学术,岂不大哉!自周之衰,文王、周公势力之瓦解也,国民之智力成熟于内,政治之纷乱乘之于外,上无统一之制度,下迫于社会之要求,于是诸子九流各创其学说,于道德、政治、文学上,灿然放万丈之光焰,此为中国思想之能动时代。自汉以后,天下太平,武帝复以孔子之说统一之。其时新遭秦火,儒家唯以抱残守缺为事,其为诸子之学者,亦但守其师说,无创作之思想,学界稍稍停滞矣。……宋儒出而一调和之,此又由受动之时代出而稍带能动之性质者也。自宋以后以至本朝,思想之停滞略同于两汉,至今日而第二之佛教又见告矣,西洋之思想是也。

——摘编自王国维《论近年之学术界》(1905年)

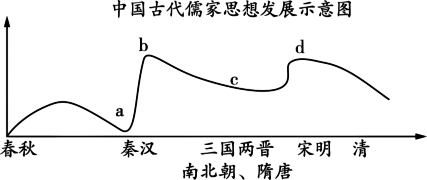

(1)根据材料一并结合所学,指出三位思想家的主张所体现的中华传统文化的内涵。(2)根据材料二并结合所学,对图中的a、b、c、d四处曲线的走向做出合理解释。

(3)根据材料三并结合所学,谈谈你是否同意自宋至晚清中国“思想之停滞略同于两汉”的

观点,请说明理由。

材料一 《周易》中写道:“天行健,君子以自强不息。”孟子说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”,而“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。《左传》记载:“亲仁善邻,国之宝也。”北宋范仲淹发出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的感叹,顾炎武大声疾呼“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣”。经过长期的历史发展,中华优秀传统文化形成了独特的品格,承载着中华民族的精神追求。

——摘编自郑师渠等《历史视野下的中华民族精神》

材料二 中华文化在欧洲的传播,增强了启蒙思想家们的文化普遍性和相对性的观念。中华文化在欧洲的广泛传播,使启蒙思想家认识到欧洲的基督教文化并非世界上唯一的、最早的文化,各民族文化在全世界范围的普遍存在,都有其独特性和价值,基督教会并不能垄断全部的“德行”和“真理”。启蒙运动崇尚理性精神,据许多研究者认为,至少部分地源于中国。例如历史学家方豪就曾认为:“此运动之来源,中国实多于希腊。”

——摘编自武斌《文明的力量》

(1)根据材料一,概括中华传统文化中所包含的民族精神内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中华传统文化对欧洲启蒙思想的影响。

材料一 君者,民之原也,原清则流清,原浊则流浊。故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。

——《荀子》

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。

——《汉书·董仲舒传》

人之所以为人者,以有天理也。天理之不存,则与禽兽何异矣?

——《二程粹言》

有亡国,有亡天下,亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……保国者,其君其臣,肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。

——顾炎武《日知录》

材料二 理学是中国封建社会后期最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨。由于理学家将“天理”“人欲”对立起来,进而以天理遏制人欲,带有自我色彩、个人色彩的情感要求受到强大的约束。理学专求“内圣”的经世路线以及“尚礼义不尚权谋”的致思趋向,将传统儒学的先义后利发展成为片面的重义轻利观念。但与此同时,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格。

(1)材料一所示不同历史时期的中国古代思想均出自哪一学派?依据材料一并结合所学,概述该学派的发展历程。(2)依据材料一、二并结合所学,提炼该学派的精神内核。简要分析其在当今的社会价值。

材料一 古代·东西方的“理想人格”

| 古代中国 人而无信,不知其可也—《论语》 天时不如地利,地利不如人和—《孟子》 公正无私,一言而万民齐—《淮南子》 保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣—顾炎武 | 古代希腊城邦 人是万物的尺度—普罗泰戈拉 认识你自己—苏格拉底 思维是灵魂的自我谈话—柏拉图 吾爱吾师,吾更爱真理—亚里士多德 |

材料二 近代·东西方“人的觉醒”近代中国的启蒙运动具有与欧洲启蒙运动迥异的特点。如果说欧洲启蒙运动是一场以个性自由为主的人文启蒙运动,那么中国思想启蒙运动则是一场旨在国家富强的现代化启蒙运动,这是中西启蒙运动的最基本差异。……欧洲由启蒙而现代化是一个水到渠成的文化和社会转型过程,在中国启蒙则是救亡的现代化运动的步骤。

——摘编自郑大华主编《民国思想史论》

(1)根据材料一,概括指出古代中国“理想人格”的主要内涵。

(2)根据材料二,指出近代中西方“人的觉醒”的不同内涵。并依据材料一、二,结合所学知识分析近代中西启蒙特点不同的原因。

材料一 西周时期,“国”为诸侯的封地,至春秋战国时代则为各争霸国,自秦统一六国,“国”即为王朝国家,直至清王朝灭亡。就“天下”而言,周时,天子之治域谓“天下”;至于秦汉一统,“天下”意味着凡朝政所及,无所不包。随着中国统治实体的扩大和国家政治影响范围的扩展,“天下”所涵盖的范围也在不断扩展。就地理概念而言,如果将各王朝直接或间接统辖的区域理解为古典的中国,那么在中国以外的地方,诸如朝贡国、藩属国、西汉丝绸之路所及之地、佛教的发源地等虽不属王朝所辖区域,却构成“天下”的一部分。在此过程中,传统的“国”得到了扩展,对“天下”的认知和界定也得到进一步拓展。

——摘编自刘凤雪《“民族国家”观念在近代中国的生成》

材料二 顾炎武在《日知录》中指出:“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……是故知保天下,然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。”严复认为:“国者,斯民之公产也;王侯将相者,通国之公仆隶也。”孙中山在1905年提出“驱除鞑虏,恢复中华”,在1912年《临时大总统宣言书》中提出:“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人。是曰民族之统一。”章太炎在1907年发表的《中华民国解》一文中表示:“‘中华’之名词,不仅非华一地域之国名,亦且非一血统之种名,乃为一文化之族名。”

——摘编自陈茁《清末民初中国知识精英的国家观念转型研究》

(1)根据材料一,概括中国古代“国”与“天下”观念的演变

(2)根据材料二,概括自明末清初到辛亥革命前后,“天下”“国”“民族”“中华”等被赋予的新的内涵。

材料一 周时期,“国”为诸侯的封地,至春秋战国时代则为各争霸国,自秦统一六国,“国”即为王朝国家,直至清王朝灭亡。就“天下”而言,周时,天子之治域谓“天下”;至于秦汉一统,“天下”意味着凡朝政所及,无所不包。随着中国统治实体的扩大和国家政治影响范围的扩展,“天下”所涵盖的范围也在不断扩展。就地理概念而言,如果将各王朝直接或间接统辖的区域理解为古典的中国,那么在中国以外的地方,诸如朝贡国、藩属国、西汉丝绸之路所及之地、佛教的发源地等虽不属王朝所辖区域,却构成“天下”的一部分。在此过程中,传统的“国”得到了扩展,对“天下”的认知和界定也得到进一步拓展。

——摘编自刘凤雪《“民族国家”观念在近代中国的生成》

材料二 顾炎武在《日知录》中指出:“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……是故知保天下然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。”严复认为:“国者,斯民之公产也王侯将相者,通国之公仆隶也”。孙中山在1905年提出“驱除鞑虏恢复中华”,在1912年《临时大总统宣言书》中提出:“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人。是曰民族之统一。”章太炎在1907年发表的《中华民国解》一文中表示:“中华’之名词,不仅非华一地域之国名,亦且非一血统之种名,乃为一文化之族名。”

——摘编自陈茁《清末民初中国知识精英的国家观念转型研究》

(1)根据材料一,概括中国古代“国”与“天下”观念的演变,并分析其演变的原因。(2)根据材料二,指出自明末清初到辛亥革命前后,“天下”“国”“民族”“中华”等被赋予的新的内涵,并分析这些观念变化产生的重要影响。