材料 春秋时期,晏婴说:“君令臣共,父慈子孝,兄爱弟敬,夫和妻柔,姑慈妇听,礼也”。孔子说:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周”,认为周礼能“辨君臣上下长幼之位”“别男女父子兄弟之亲”;孔子首次提出“性相近,习相远”的命题。在他看来,人在其本性上原本相差无几,只是由于后天习俗的不同导致彼此道德品质的差别。因此,孔子认为,要想达到“仁者”的理想境界,关键在于个体的内心自觉,“我欲仁,斯仁矣”。在中国传统文化中,更侧重于要求社会关系双方对己克制权利的索取、对人克尽义务的相互性。《中庸》认为“诚”是“天之道”,人必须“以诚载道”方能与其他人和谐相处,并认为“民无信不立”,必须“言而有信”“敬事而信”方能立足社会。

——摘编自周庆玲《中国传统文化的现代思考》

根据材料并结合所学知识,归纳先秦时期先哲提出的有关社会价值观方面的主张,并分析这些主张的意义。

材料 习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表了重要讲话,对中华文明的特性作了五个方面的概括总结:突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性。“多元一体”演进过程中形成的“家国观”“中国观”保证了中华文明的连续性、创新性、统一性。“多元一体”演进过程中形成的“天下观”体现了中华文明的包容性与和平性。只有在中华文明“多元一体”基础上形成的“天下观”,才能做到“以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识,尊重不同国家人民对自身发展道路的探索,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越”。

——摘编自江林昌《中华文明史上的“多元一体”格局及其深远影响》

根据材料并结合所学知识,围绕着“中华文明特性”拟定一个论题并予以简要阐述。(要求:论题明确,史论结合;逻辑清晰,表述成文)材料 中国传统家训文化的发展大体分为先秦的萌芽期、汉唐的发展成熟期、宋元明清时的鼎盛至近代的转型,形成了中华优秀传统家训文化。

| “人之进退,惟问其志,取以必渐,勤则得多。” | 西汉·孔臧《诫子书》 |

| “夫君子之行,静以修身,俭以养德。” | 三国·诸葛亮《诚子书》 |

| “人生小幼,精神专利,长成已后,思虑散逸,固须早教,勿失机也。” | 南北朝·颜之推《颜氏家训》 |

| “与人交游,宜择端雅之士。若杂交终必有悔,且久而与之俱化,终身欲为善士,不可得矣。” | 宋·江端友《戒子通录》 |

| “凡在仕官,以廉勤为本。人之才性,各有短长,困难勉强。唯廉勤二字,人人可至。 | 南宋·赵鼎《诚子勤廉》 |

| “凡在朋侪中,切成自满。惟盧故能受,满则无所容。” | 元·许衢《许鲁斋语录》 |

| “立身修行之道……要须立得诚实两字,则各成片段,皆可以自立于世。” | 明·吴麟征《教诲语》 |

| “人贵立志,念念向上,一等做去,有志者事竟成矣。” | 清·于成龙《治家规范》 |

(1)根据材料,概括中华优秀传统家训文化的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,概括中国优秀传统家训文化的特点。

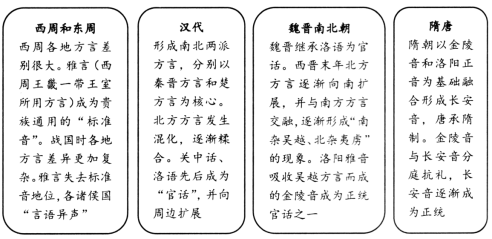

材料

——据《中国历史地理概述》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代官话发展演变趋势并分析其背景。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对古代官话发展演变的认识。

(3)根据材料及所学知识,推断清代中后期“北京官话”的构成因素。

材料一 子路问君子.

子曰:“修己以敬。”

曰:“如斯而已乎?”

曰:“修己以安人。”

曰:“如斯而已乎?”

曰:“修己以安百姓,修己以安百姓,尧、舜其犹病诸!”

材料二 “经世”一词的含义,学者说法不一,如章太炎认为应解作“纪年”;梁启超则以济世致用之义视之,他出任湖南时务学堂总教习,为诸生订立学约十条,其中第九条即为“经世”,并解释道:“庄生曰《春秋》经世,先王之志”,凡学焉而不足为世用者,皆谓之俗学可也,”查“经世”一词,历史上也有用为“入世”的同义词,以与佛教“出世”观念相区别,如南宋陆九渊谓:“儒者虽至于无声无臭、无方无体,皆主于经世;释氏虽尽未来际普度之,皆主于出世。”故近世学者有认为庄子之言是“由道家出世的观点,反衬出儒家的入世精神”。

——摘自《儒家的经世之学及其意义》

(1)依据材料一,概括孔子“君子说”的基本内涵。

(2)依据材料并结合所学知识,以具体史实论证“儒家的入世精神”。

端午节的历史

| 时期 | 地域 | 纪念人物 | 习俗 |

| 汉代 之前 | 中原和长江中下 游地区 | 待考证 | 时间尚未固定,与夏至相结合;受端午是恶日的 观念影响,主要活动有采药、用药、采兰沐浴、 禳除灾害等。 |

| 两汉 | 浙东地区 | 曹娥 | 时间向五月五日发展,并成为民间、上层贵族共 有的节日;避恶是主要功能,活动有采兰沐浴、 戴五色丝、用桃木板辟邪等。 |

| 梧州 | 陈临 | ||

| 荆州等地 | 屈原 | ||

| 魏晋 南北 朝 | 吴越地区 | 勾践 | 端午节被视为良节;南方的尝新、庆丰收等习俗 与北方观念融合;端午与夏至习俗融合;角黍和 竞渡等带有娱乐竞技性的活动出现。 |

| 江浙一带 | 伍子胥 | ||

| 三晋故地 | 介子推 | ||

| 南方地区 | 屈原 | ||

| 隋唐 宋元 | 全国大部分地区 | 屈原 | 兰汤沐浴蔚然成风,粽子品种花样丰富,龙舟、 竞渡、射柳等活动见于史书记载;宫廷活动规模 盛大、热闹。 |

| 明清 | 全国大部分地区 | 屈原 | 明代端午节成为官方休假日,节俗大体定型;家 庭、地域层面的习俗见诸各类记载。 |

——摘编自宋颖《端午节研究:传统、国家与文化表述》

(1)根据材料并结合所学,概括端午节的演变特点并分析其原因。(2)2009年,端午节被联合国教科文组织正式批准列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,成为中国首个入选世界非遗的节日。根据材料并结合所学,说明其入选的意义。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在两汉统治的四百余年间,蹴鞠等运动项目得到了广泛的流行与传播。汉代曾有人写了一部名为《蹴鞠》的新书,共计二十五篇,这是我国最早的一部蹴鞠专业书籍,也是世界第一部体育专业书籍。当时的蹴鞠,主要有两种形式:一种是以对抗性比赛为主的蹴鞠,多流行于军队;另一种是以娱乐、表演为主的非对抗性的蹴鞠,主要流行于民间和宫廷。考古发现的汉代画像石中多次见到蹴鞠的图像,如河南省南阳出土的《击鼓蹴鞠图》,从其形象来看两人是边击鼓边蹴鞠。值得注意的是,汉画像石的蹴鞠图中,蹴鞠者的形象有男有女。东汉时期的李尤在《鞠城铭》中讲述了汉代蹴鞠的场地、球具、队长、裁判、比赛规则、比赛道德等问题,是今天研究汉代蹴鞠运动的重要资料。

——摘编自杨绍华《汉唐时期河洛体育文化研究》

材料二 明代的蹴鞠已经不再是朝廷宴会的表演节目,只不过是王宫贵族的一种消遣娱乐,此时蹴鞠艺人在城市里已无演出的地方,只能靠走江湖卖艺糊口。更为凄惨的是有些艺人已不是以表演技艺博得观众的赞赏,获得糊口之资,而是混在妓院里靠帮闲混碗饭吃,蹴鞠的娱乐层次下降,社会价值低下。“寒食蹴鞠”是一种民俗活动,是不限男女老少的自娱自乐活动,在明以前的节日民俗娱乐中具有极其重要的地位。但是在明代,“寒食蹴鞠”的民俗同样走向衰落。进入清代以后,蹴鞠这一历史悠久的汉族人民喜爱的活动,逐渐为踢毽子等运动所取代。

——摘编自李艳国《明清蹴鞠运动探究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代蹴鞠运动发展的特点及兴盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明明清蹴鞠文化的变化并简析其原因。

材料一 东周时期,生产力显著提升,生产关系剧烈变化。当此时,诸家并出,百花齐放,儒尚仁义、道体无名、法兼势术、兵贵止戈……皆欲塑当世之秩序,焕华夏以新生,故而风云激荡,史称百家争鸣。其所争者,为济世之要枢;其所鸣者,为治平之大道。

——故宫博物院展览《何以中国·源·启蒙奠基》

材料二 汉唐以降,得益于陆上、海上贸易线路的畅通,中华文明同外部文明展开更加广阔的对话。中华文明始终尊重世界文化的多样性,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越,向世界贡献了深刻的思想体系、丰富的科技文化艺术成果、独特的制度创造,深刻影响了世界文明进程。

——故宫博物院展览《何以中国·流·和衷共济》

材料三 在对技艺的推敲、对规律的总结、对民生的眷念中,中华民族展现出非凡的创新精神与创造伟力。四大发明,耕作蚕织,制瓷铸铁,建筑园林,茶叶医药,天文地理……各项科学技术成就,无不凝聚着中华民族尽精微以求新知、致广大以惠亿民的探索精神。

——故宫博物院展览《何以中国·汇·格物维新》

(1)根据材料一并结合所学,分别指出战国时期儒家和法家在“塑当世之秩序”方面所提出的主张,并用一句话概括百家争鸣对后世的影响。

(2)列举两例唐朝时期“中华文明同外部文明展开更加广阔的对话”的具体表现,并分析其对世界文明进程的影响。

(3)根据材料三并结合所学,指出明清时期系统记载了中国古代医药学和工艺学相关知识的著作名称,并概括这一时期中国科学技术发展所呈现的新特征。

材料一 春秋是一个复杂的社会,也是一个矛盾的社会。春秋时期,礼乐文化是贵族阶级的象征,是维系贵族社会的纽带,是贵族所必须掌握的文化。遵守礼乐制度作为一种修养,早已浸透在贵族的血液中,且表现在具体行动上。先秦时期的官学教育是当时贵族社会最主要的教育方式,贵族子弟到了一定的年龄就要接受教育,“天子命之教,然后为学”。春秋时期的贵族,把国家社稷看得如同自己的性命一样重要,认为苟活于世则为人所不齿,“故国有患,君死社稷,谓之大义;大夫死宗庙,谓之变”;春秋时期的贵族有着高贵的身份,蕴涵着高贵的气质,勤于政务,淡泊名利,坚持以“礼”为行事准则,他们外表文雅、讲究礼乐、重视教育,成为人们笔下的君子典范。

——摘编自张文燕《从<礼记〉中看春秋的贵族精神》

材料二 古希腊的公民精神影响了社会历史的进程,促进了西方民主社会的建立和发展。在古希腊,公民意味着参与公共生活的权利,政治共同体(城邦)是公民社会的一个重要特征。希腊人崇尚民主,认为人人可以有自己的看法,众人之见比一人之见要好,由于城邦属于全体公民所有,公民们认为自己是自由的,他们不臣服于任何外在的权威,只服从他们为自己制定的法律。在古希腊城邦共同体中,公民本位的自身价值表现为公民在社会共同体中的位置与作用的确立,他们在尊重城邦的前提下共享自由、平等与公正。城邦意味着一种共同的公共的生活,它不只是一个生活的公共体,同时也是实现超越自我的道德的共同体。

——摘编自赵映诚《古希腊公民社会与公民精神》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括春秋的贵族精神与古希腊的公民精神的内涵。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析春秋的贵族精神与古希腊的公民精神对提升当前公民素养的启示。

| A.中国自古崇尚科学精神 | B.西方自古缺乏进取精神 |

| C.中国文化讲究和谐相处 | D.西方文化崇尚理性法治 |