材料一 在两汉四百年的历史中,形成了丰富的政治学说,众多的思想家把民本思想作为建构其政治理论体系的核心内容。贾谊认为,政以民为根本,他说:“闻之于政也,民无不为本也。国以为本,君以为本,吏以为本。故国以民为安危,君以民为威侮,吏以民为贵贱。此之谓民无不为本也。”陆贾则说:“怀道者众归之,恃刑者民畏之,”在他看来,秦取天下时可以利用法家思想,但在建立政权后要根据守的要求,转变统治思想,以儒家的仁义道德、德教作为指导思想。王符说:“天之立君,非私此人也,以役民,盖以诛暴除害利黎元也,”君主要养民,关心人民的疾苦。董仲舒也提出了“薄赋敛,省徭役,以宽民力”的主张。民本思想在汉代一定程度上加速了农业的发展,促进了社会的稳定,具有明显的积极意义。

——摘编自郝建平《民本思想与汉代的统治政策》

材料二 2004年3月,政府宣布:“除烟叶外,取消农业特产税,每年可使农村减轻负担48亿元,平均每年降低一个百分点以上,五年内取消农业税,2006年起,我国西部地区率先进行农村义务教育经费保障机制改革全部免除农村义务教育阶段学生学杂费;”十一五,时期,中央计划要在全国初步建立覆盖城乡居民的基本卫生保健制度框架;2006年,国务院又出台了《关于解决农民工问题的若干意见》,此后,各地提高农民工待遇、改善农民的工作和生活条件的措施也陆续出台。除此之外,城乡最低生活保障、解决低收入家庭的住房、劳动者的人身安全、对种粮农民的补贴等都得到了国家的关注和积极解决。

——摘编自赵秀玲《”以民为本,与政府治理—近几年中国政府的惠民政策分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉代民本思想得以发展的原因,并概括汉代民本思想的内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新世纪中国政府惠民政策的特点。

材料 远古时期,乐与舞相结合的艺术形式主要用于祭祀活动。在殷周时期,美育实践已经脱离了宗教、祭祀活动的束缚,分化成了“诗教”“乐教”“礼教”等形式。西周时期是礼乐建立的形成期,“礼”实际是一种行为标准或是一种政治标准,在现实生活中以“礼”约束人们的行为,在精神生活中以“乐”桎梏人们的思想。

在春秋战国时期诸子百家竞相争鸣的时代,孔子曾以“六艺”教授弟子,强调诗、礼、乐三者在培养完善人格中扮演着不同的角色,从侧面也可以看出孔子所强调的以乐育人的教育思想。

自秦汉后,中国的“乐”转化为普施于大众的“礼教文化”。汉代音乐理论著作《乐记》记载:“治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。声音之道,与政通矣。”

自魏晋南北朝以后,以“礼乐”为核心的美育已经逐渐淡化了其教化的社会功用,转而向审美化、娱乐化发展。隋唐后,随着社会的不断开放,美育已经不仅仅是“乐、舞、诗”三种途径,而是逐步加入了杂剧、小说、传奇等形态各异的艺术种类。

——摘编自曹健《中国古代的美育实践与美育意识》

(1)依据材料,概括中国古代美育的发展历程。(2)依据材料并结合所学知识,分析影响中国古代美育发展的主要因素,以及中国古代美育的社会价值。

材料 当立足于西方文化基础上的现代化潮流,以强制性方式突入中华大地、裹挟着“天朝上国”踏入“现代化”发展轨道的时候,中西文化发生剧烈冲突,中华传统文化受到前所未有的严峻考验。面对汹涌而来、表现强势的西方文化,在中华传统文化能否救亡图存的质疑声中,“国粹派”“西化派”“折中派”的主张与应对策略泾渭分明。

客观上,起始于鸦片战争和“师夷长技以制夷”的构想行动,使绵延久远的中华传统文化与刚刚启程的中国现代化在相互对视中,共同进入一条既要互为助力又难免间有阻滞、既要协调促进又必然存在矛盾的历史通道之中。历经洋务运动、戊戍变法、辛亥革命,在抵御外辱、保国保种的历史任务面前,中华传统文化的功能作用渐显不支,中国现代化清理路障、辟出通道的努力亦显坎坷。

——摘编自商志晓《中华传统文化与中国现代化进程》

根据材料并结合所学知识,围绕“传统文化与现代化的关系”,自拟论题,进行论证。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,逻辑严密)

材料 “四大发明”概念的前身“三大发明”由英国17世纪的哲学家、实验科学的重要创始人弗朗西斯·培根提出。培根认为印刷术、火药、指南针“这三种发明已经在世界范围内把事物的全部面貌和情况都改变了,并由此又引起难以计数的变化”,培根的论述为西方近代自然科技的兴起注入了力量。三百四十余年之后,马克思在他的《经济学手稿》(1861—1863年)中作出了这样的评论:“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明……总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”1942年,国民党军队屡战屡败,士气不振。蒋介石在重庆约见中国科学技术史研究专家李约瑟。李约瑟很快就在第二年提出了造纸术、印刷术、指南针和火药为中国古代“四大发明”的说法,一时之间轰动了整个中国,进而传遍了整个世界。如今,“三大发明”或“四大发明”已经普及到中小学课本和少儿读物当中,成为家喻户晓的口头语言,被全国人民引以为回忆过去的光荣情感和鼓舞未来的滋补力量。

——摘编自张恒涛《中国“四大发明”是外国人“总结”的》

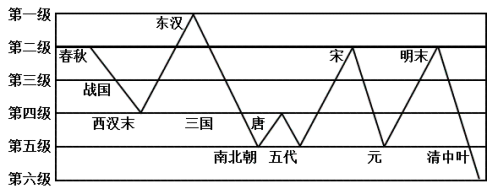

围绕材料,结合史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合。)20世纪初,梁启超发表《新民说》,认为要使我国立于世界民族之林,赖“民德”的培育。民德分为私德与公德,“人人独善其身者谓之私德,人人相善其群者谓之公德”。他将春秋以来的“民德”按优劣分为第一至第六共6个等级,认为东汉儒学最盛,士人崇尚气节,民德最优。其所作《中国历代民德升降表》如下:

——摘编自梁启超《饮冰室合集》

选取中国古代史整体、部分或某个朝代,对材料中的观点提出自己的看法,并加以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰。)材料一 勤俭观念在我国古代产生很早。从殷周时代开始,人们即认识到勤俭不仅关系到个人和家庭的安危,而且关系到国运的兴衰。商初大臣伊尹曾对刚继位的太甲提出建议:“慎乃俭德,惟怀永图。”春秋战国时期,以孔子为代表的儒家学派不仅把俭与温、良、恭、让一同列为做人的基本道德准则,更将其作为一种生活方式,践行于日常生活之中。西汉立国之初,社会经济凋敝,物资极端缺乏,统治者致力于医治战争创伤,以“寡欲”“无为”的黄老思想治国,提倡俭朴的道德风尚。

——摘编自杨明辉《我国古代勤俭思想的发展》

材料二 早于西方,明末清初的中国也有一场思想“启蒙”,这场启蒙的领军人物是黄宗羲。在黄宗羲的论述中,可以看到与西方启蒙殊途同归的有关“公意”与“议政”“权利”与“权力”的阐释。由于种种原因,启蒙思想在中国止于“思想”未能形成“运动”,普及到社会,但从黄宗羲的论证中,从梁启超的评价中可以体味到其发源于中国本土,具有中国特色的权利意识、权力制约、地方自治、民主议政等一些具有近代宪政气息的思想因素。

——摘编自马小红《近代中国宪政的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代社会传统的消费观念形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明末清初中国思想启蒙的特点。

材料一 论中国古今社会之变,最要在宋朝。宋以前,大体可称为古代中国;宋以后,乃为近代中国。就宋代而言之,政治经济,社会人生,较之前代莫不有变。学术思想亦如艺术,亦均随时代而变。

——摘编自钱穆《理学与艺术》

材料二 钱穆在《中国文化史导论》中指出,中国文化问题,近年来,已不仅为中国人所热烈讨论之问题,亦且为全世界关心人类文化前途者所注意。然此问题,实为一级当深究之历史问题。中国文化,表现在中国以往全部历史过程中,除却历史,无从谈文化。我们应从全部历史之客观方面来指陈中国文化之真相。中西文化各有体系,举大端而言,从物质生活起,如衣、食、住、行,到集体生活,如社会、政治组织,以及内心生活,如文学、艺术、宗教信仰、哲学思维,荦荦大者,屈指可数。然相互间则是息息相通,牵一发动全身,一部门变异,其他部门必变异。

——摘编自木南《钱穆以民族文化史观应对中西碰撞:读<中国文化史导论>》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举宋元时期中国文学方面的主要成就,简要分析宋元文学“较之前代莫不有变”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括钱穆先生对中国文化的认识,谈谈我们应该怎样正确对待中国传统文化。

材料一 春秋战国时期的百家争鸣开创了中华文化的灿烂源头,儒重人道,道重天道,墨重科技,相得益彰,互补生辉;国家统一、民族融合营造了中华文化繁荣和五千年文明不间断的良好氛围,北魏之鲜卑、辽之契丹、金之女真、元之蒙古、清之满族,都与汉族文化交融会通、包容共进。……公元前后的三四百年间,儒学文化就传到了朝鲜半岛、日本和越南北部地区,逐渐形成了东亚儒学文化圈。至明末清初,前来中国交流的欧洲宗教人士、学者、商人和一些官员、使节,既向中国传播“西学”,又把“中学”带回欧洲,把中日历史文化典籍如《诗经》《易经》《大学》《中庸》《老子》《论语》等翻译成拉丁文本。另一方面,佛教从印度传入中国,在日渐中国化的历史进程中,也给包括儒学文化在内的中国传统文化以借鉴和营养。明末,利玛窦等西方传教士以科学为传教工具,引进了古希腊哲学、伦理学、语言学、逻辑学、地理学、医药、数学、生物学及美术、音乐、建筑、水利等,都给中国传统文化以积极的影响。

——摘编自仲呈祥《中国优秀传统文化是中华民族最深厚的文化软实力》

材料二 据统计,近年来我国的对外文化交流项目年均总数与受众人次均超过改革开放前30年的总和。截至2017年底,我国已与157个国家签署了文化合作协定,累计签署文化交流执行计划近800个,初步形成了覆盖世界主要国家和地区的政府间文化交流与合作网络。党的十八大以来,在五大洲举办了30余次大型中国文化年(节)系列活动,中俄、中美、中欧、中阿、中非等文化交流合作机制向更高层次发展。

“欢乐春节”“东亚文化之都”“中非文化聚焦”“拉美艺术季”“相约北京”等国际性文化节庆、赛事和展会品牌不断涌现,成为广泛传播中华文化的重要载体。2017年“欢乐春节”活动在全球140个国家和地区的500多座城市举办2000多场活动,海外受众突破2.8亿人次,近20个语种的上千家国际主流媒体进行密集报道,覆盖受众近30亿人,影响遍及全球,成为向世界各国展示中华文化魅力的重要平台。在全球很多地方,春节已成为本土化的节日。芬兰赫尔辛基市市长曾表示:“春节已经成为赫尔辛基全体市民的节日。”

——摘自人民网《改革开放40年:中国对外文化交流取得丰硕成果》

(1)根据材料一,概括中国古代文化交流的特点,并指出早期的文化交流与晚期的有什么不同。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与古代文化交流相比,中国现代文化交流有哪些发展?

材料一 《周易》载“天行健,君子以自强不息”,做人不可不讲正气、气节;认为“地势坤,君子以厚德载物”。孔子把为真理、为国家、为民族牺牲视为最大的“仁”,即所谓“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”,同时孔子强调“君子和而不同,小人同而不和”。《尚书》主张“民惟邦本,本固邦宁”。北宋范仲淹发出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的感叹,南宋文天祥留下了“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古名句。顾炎武大声疾呼“天下兴亡,匹夫有责”。经过长期的历史发展,中华优秀传统文化形成了独特的品格,承载着中华民族的精神追求。

——摘编自朱西周《中华民族精神的历史演变与时代价值》

材料二 欧洲启蒙运动时期,正当法国进步思想家们从旧的神人关系向新的人人关系过渡,而急切寻求新的思想、新的视野的时候,中国文化恰恰被传教士们介绍过来,以儒学为核心的中国文化开始了对法国的传播,为启蒙思想家们在政治上反对专制和特权,在思想上反对宗教神学,提供了重要的思想资料和极其有力的思想武器。法国资产阶级大革命中通过的《人权和公民权宣言》中便引用过孔子的格言“己所不欲,勿施于人”。

——摘编自吴星杰《中法文化交流与儒学在法国的传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代传统文化中体现出的基本内涵。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中华文化传入欧洲的原因及其对近代欧洲产生的影响。

材料一 中国人长期专注于内部事务,自秦汉以来几乎都采取向内发展的模式。对外部的态度并非像西方国家一样,多以政府和侵略来获取更多的资源。中国历代统治者绘制地图多用于疆域、政区、土地分配、交通水利、攻势防御等。明代的“世界地图”《四海总图》中,天下以中国为核心,中国的四周环绕着一些岛国,岛国再向外扩展则是无边无际的大海。

——摘编自王霜朱文涛《试析中国古代地图的美学观念和形式表达》

材料二 清末湖南浏阳人卢形编绘了一套以“中国”为图名的《中国历史战争形势全图》。从图集中对战争英雄的谱系叙述来看,绘者多奉黄帝、岳飞等汉族英雄为圭臬。1913年北洋政府陆军部就批示道:“该著考据确凿,图说详明,以之列于文武各学校,不独开治史之门径,兼可收尚武之精神。”同时,民初以来国民教育中有关历史疆域与沿革地理的内容,无不以统合中华民族、振兴爱国精神为归旨。这一时期历史疆域地图的编绘,也已开始摆脱“汉族空间”主义,注重边疆历史地理的书写,呈现出民族化与多元化的风格。

——摘编自李鹏《清末民国中国历史地图编绘与民族国家建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代地图绘制体现的思想特点,并分析这一特点形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清末民初中国地图绘制出现的变化,并说明其影响。