1 . 材料一 《周易》载“天行健,君子以自强不息”,做人不可不讲正气、气节;认为“地势坤,君子以厚德载物”。孔子把为真理、为国家、为民族牺牲视为最大的“仁”,即所谓“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”,同时孔子强调“君子和而不同,小人同而不和”。《尚书》主张“民惟邦本,本固邦宁”。北宋范仲淹发出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的感叹,南宋文天祥留下了“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古名句。顾炎武大声疾呼“天下兴亡,匹夫有责”。经过长期的历史发展,中华优秀传统文化形成了独特的品格,承载着中华民族的精神追求。

——摘编自朱西周《中华民族精神的历史演变与时代价值》

(1)根据材料结合所学知识,指出中国古代传统文化中体现出的基本内涵。材料二 中国传统文化虽然从秦汉时期开始形成封建的大一统文化,董仲舒所倡导的“独尊儒术”又把统一性推向极致,但这并不意味着中国传统文化只有单一的内容。事实上,中国传统文化是多样性的统一,正如汉宣帝所说的:吾家治国之道,霸王道杂之。中国传统文化的连续性在世界文化史上是独一无二的。中国古代历经战争动乱、社会分裂和王朝更替,而中国文化并未中断自己的传统,而是在继承已有成果的基础上,不断获取发展的新动力。仅就先秦而论,从周人对前代的维新,到孔子对周礼的重新解释;从孟子对孔子思想的深化发展,到荀子对先秦百家争鸣的总结与融合,就表现为一个连续性与变革性的过程。鸦片战争后,中国文化步入近代,迈进从旧向新、从传统向现代的艰难转型,也呈现出连续性和变革性的统一。

——摘编自张应杭、蔡海榕《中国传统文化概论》

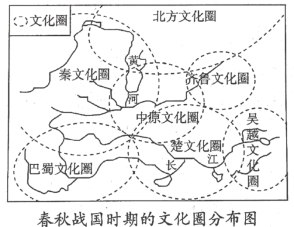

(2)阅读材料,提炼一个关于“中国传统文化”的观点,并结合中国古代史知识进行阐述。(要求:表述成文,叙述完整,观点明确,史论结合,逻辑清晰 言之有理)材料 春秋战国时期是一个大变革的时代,各种思想相互激荡,是中华文化圈的集中创制时期,其主流文化对后世产生了深远的影响。

——摘编自冯天瑜、杨华《中国文化史》

(1)根据材料,概括指出春秋战国时期中华文化圈的特点。(2)结合所学知识,指出材料图中齐鲁文化圈的主流思想理念并对其进行阐释。

材料一 我国古代儿童教育有其传统教材,即所谓“养蒙书”或“小儿书”之类。《急就章》由三言、四七言韵语组成,囊括了当时人们日常生活交往所需的绝大部分用字和知识。《三字经》以通俗浅近的文字,叙及人性与教育的关系,自然与社会的常识,儒家伦理道德与学习的方法,是宋以后相当长时间内私学蒙童的必读之书。我国最早的启蒙读本《弟子职》用四言、五言、七言写成,内容不外乎入孝出悌、尊师敬长一类,目的是为了规范儿童的行为举止。《五言鉴》以五言韵语的形式,叙述从结绳之事、年代难详的三皇之世,直到明末的历史。《名物蒙求》内容涉及天文、地理、人事、鸟兽、草木、衣服、建筑、器具等,在“名物”书中亦仍然提到伦理纲常之教。

——摘编自常建《我国古代的儿童教育》等

材料二 中国自古以来就非常重视儿童教育。夏、商、西周时期,学校教育开始出现,人伦道德教育逐渐成为家庭和学校教育的重要内容,在整个封建社会,德育教育是儿童教育的核心。中国的家庭教育意识产生很早,《周易》中的《家人》卦是中国古籍中有关家庭教育的最早记载,《论语》记载了孔子教育儿子孔鲤学诗学礼的庭训;《列女传》记述了孟母仉氏三迁其居、断织教子的故事。通过家长的风范、家庭的风气、社会环境和风俗习惯,潜移默化地熏陶和影响儿童,从而达到教育儿童的目的。……中国古代儿童教育的这些核心理念,对促进现代儿童教育的健康发展具有重要的理论意义和实践价值。

——摘编自李颖娟、邓海婷《中国古代儿童教育的核心理念及其现代价值》

(1)根据材料一,归纳中国古代儿童启蒙教育的教材类型。(2)根据材料并结合所学知识,概括中国古代儿童教育的主要特点并分析其历史意义。

材料一 中华优秀传统文化博大精深。夏商时期,人们相信上天和鬼神。周公提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度。周朝统治者主张“明德”“敬德”。孔子提倡“仁”“为政以德”。老子提出“人法地、地法天、天法道,道法自然”。范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,“修身齐家治国平天下”是儒家思想的精髓,孟子提出“尊贤使能,俊杰在位”等思想主张。《周易》中写道“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”。而对于和的主张,孔孟视和为人性中应有的美德,提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。

——摘编自普通高中教科书《历史选择性必修3》

材料二 在从500年至1500年这一时期的大部分时间中,西方是欧亚大陆的不发达地区,我们已看到,这种不发达与中国的发达比较起来,证明是一种优势,因为中国的发达起了使自身的发展速度放慢的作用。中国人享有先进的工艺、以功绩为基础的有效的官僚机构……。中国人很自然地认为他们的文明优于其他任何文明,并认为外国人是“野蛮人”,这种态度虽然是可理解的,但却使中国人在一个巨变的时代没有发生变化。相形之下,西欧人拿来中国的一些发明,充分发挥这些发明的潜能……最终结果是中世纪文明转变为现代文明,欧洲人则成为先驱者和受惠者,这一模式表明,历史的发展并不像通常所说的“一事成功百事顺”,人类学家们将此称为“受到阻的领先的法则”。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 17—18世纪,中国古代的主要经典和儒家学说,通过传教士的介绍,研究,在欧洲知识界和上层社会得到了流传和宣扬,成为伏尔泰等汲取精神力量的源泉。……中国历史上传统的仁君统治和大一统的思想,更是人们反对欧洲王权所追求的社会精模。霍尔巴赫说:“中国是世界上唯一的将政治和伦理道德相结合的国家。”

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

(1)依据材料一和所学知识,指出材料一中蕴含了哪些中华优秀传统文化内涵?中华先进传统文化又有哪些特点?

(2)根据材料二、三和所学,指出500年至1500年间中国文明在哪些方面优于世界文明。

材料一 《周易》中写道:“天行健,君子以自强不息。”孟子说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”,而“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。《左传》记载:“亲仁善邻,国之宝也。”北宋范仲淹发出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的感叹,顾炎武大声疾呼“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣”。经过长期的历史发展,中华优秀传统文化形成了独特的品格,承载着中华民族的精神追求。

——摘编自郑师渠等《历史视野下的中华民族精神》

材料二 中华文化在欧洲的传播,增强了启蒙思想家们的文化普遍性和相对性的观念。中华文化在欧洲的广泛传播,使启蒙思想家认识到欧洲的基督教文化并非世界上唯一的、最早的文化,各民族文化在全世界范围的普遍存在,都有其独特性和价值,基督教会并不能垄断全部的“德行”和“真理”。启蒙运动崇尚理性精神,据许多研究者认为,至少部分地源于中国。例如历史学家方豪就曾认为:“此运动之来源,中国实多于希腊。”

——摘编自武斌《文明的力量》

(1)根据材料一,概括中华传统文化中所包含的民族精神内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中华传统文化对欧洲启蒙思想的影响。

材料一 后世君主“以君为主,以天下为容。几天下无地而得安宁者,为君也。……屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业…敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然……然则为天下之大害者,君而已矣。”

——摘编自黄宗羲《明夷待访录·原君》

材料二 新文化运动中,陈独秀在驳康有为等人的文章中反复说明了三点:第一,封建礼教与民主政治不可两立,尊孔必将导致复辟,孔子思想不能适应“现代生活”:第二,尊孔,定“孔教”为“国教”,违反思想自由的原则;第三,定“孔教”为“国教”,违反宗教信仰自由的原则。

——摘编自《普通高中教师教学用书·历史必修③》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳黄宗羲的政治主张。

(2)根据材料二,指出陈独秀在新文化运动中对待“孔教”的态度。结合所学知识分析新文化运动的积极作用。

(3)综合所述,我们应该如何对待中国传统文化?

材料一 中华优秀传统文化博大精深。夏商时期,人们相信上天和鬼神。商朝人每遇事必祭天地、祖先。周公提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度。周朝统治者主张“明德”“敬德”。《周易》中写道“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”。老子提出“人法地、地法天、天法道,道法自然”。荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”的思想。孔子提倡“仁”“为政以德”。孟子提出“仁政”“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”“修身齐家治国平天下”“尊贤使能,俊杰在位”等思想主张。而对于和的主张,西周太史伯说“和实生物,同则不继”,孔孟视和为人性中应有的美德,提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。

——摘编自普通高中教科书《历史选择性必修3》

材料二 在从500年至1500年这一时期的大部分时间中,西方是欧亚大陆的不发达地区,我们已看到,这种不发达与中国的发达比较起来,证明是一种优势,因为中国的发达起了使自身的发展速度放慢的作用。中国人享有先进的工艺、以功绩为基础的有效的官僚机构……。中国人很自然地认为他们的文明优于其他任何文明,并认为外国人是“野蛮人”,这种态度虽然是可理解的,但却使中国人在一个巨变的时代没有发生变化。相形之下,西欧人拿来中国的一些发明,充分发挥这些发明的潜能……最终结果是中世纪文明转变为现代文明,欧洲人则成为先驱者和受惠者,这一模式表明,历史的发展并不像通常所说的“一事成功百事顺”,人类学家们将此称为“受到阻的领先的法则”。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 17—18世纪,中国古代的主要经典和儒家学说,通过传教士的介绍,研究,在欧洲知识界和上层社会得到了流传和宣扬,成为伏尔泰等汲取精神力量的源泉。……中国历史上传统的仁君统治和大一统的思想,更是人们反对欧洲王权所追求的社会精模。霍尔巴赫说:“中国是世界上唯一的将政治和伦理道德相结合的国家。”

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

(1)依据材料一和所学知识,指出材料一中蕴含了哪些中华优秀传统文化内涵?中华先进传统文化又有哪些特点?(2)根据材料二、三和所学,指出500年至1500年间中国文明在哪些方面优于世界文明。

(3)根据材料二、三,评述中国元素为世界文明的转变所做的贡献。

材料 孔子主张“未知生,焉知死?”,可见他注重的是现实和活着的人本身,并不注重死后如何。古人有“天、地、人三才”的说法,即人是宇宙间的要素之一。儒家提倡“格物、致知、正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”,每个环节都以人的实践为第一要义。在人与自然的关系方面,中国文化强调的是人与自然的协调统一,强调人可以认识自然、改造自然,但这种与自然的互动是以自然的承受力为基础的,人类不能无限度地改造自然,甚至破坏自然。在顺从自然规律的前提下,人与自然是可以达到和谐互动的。同时,中国古代农耕社会讲求协作,所以以人为中心的家庭里讲求夫和妇顺、父慈子孝、兄友弟恭,对外则讲求君仁臣忠、朋敬友信。如果这套体系运转起来,则整个社会都处于一个良性的运转状态。

博大精深的中华优秀传统文化之所以历久弥新,是因为其具有直达人性的透彻,是人与人、人与自然互动的感悟,是几千年来中国人智慧的结晶。在当下我们进行的社会建设、生态文明建设中,上述两大内涵必将发挥重要的作用。

——摘编自吕文利《中华优秀传统文化让我们自信》

(1)概括材料所体现的中华传统文化“两大内涵”,并指出其产生的根源。

(2)根据材料并结合所学知识,简析上述“两大内涵”的当代价值。

材料一 “人法地、地法天、天法道,道法自然”。

——老子

“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,“制天命而用之”。

——荀子

“夫尚贤者,政之本也”,“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。

——墨子

材料二

材料三 外界之势力之影响于学术,岂不大哉!自周之衰,文王、周公势力之瓦解也,国民之智力成熟于内,政治之纷乱乘之于外,上无统一之制度,下迫于社会之要求,于是诸子九流各创其学说,于道德、政治、文学上,灿然放万丈之光焰,此为中国思想之能动时代。自汉以后,天下太平,武帝复以孔子之说统一之。其时新遭秦火,儒家唯以抱残守缺为事,其为诸子之学者,亦但守其师说,无创作之思想,学界稍稍停滞矣。……宋儒出而一调和之,此又由受动之时代出而稍带能动之性质者也。自宋以后以至本朝,思想之停滞略同于两汉,至今日而第二之佛教又见告矣,西洋之思想是也。

——摘编自王国维《论近年之学术界》(1905年)

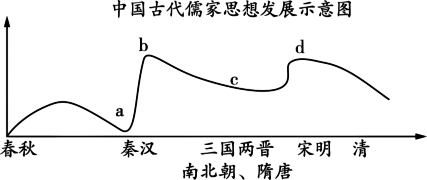

(1)根据材料一并结合所学,指出三位思想家的主张所体现的中华传统文化的内涵。(2)根据材料二并结合所学,对图中的a、b、c、d四处曲线的走向做出合理解释。

(3)根据材料三并结合所学,谈谈你是否同意自宋至晚清中国“思想之停滞略同于两汉”的

观点,请说明理由。

材料一 中国传统节日符号与活动

| 春节 | 流行的对联、年画、龙灯、窗花、舞龙等;除夕夜转椿树渴望聪明美貌身材好;送穷神、迎财神 |

| 元宵节 | 逛灯会、猜灯谜;用送灯、抢灯、走桥、摸门钉以渴望人丁兴旺 |

| 端午节 | 包粽子、赛龙舟;用合药、戴五色丝以渴望健康长寿;发明香囊、天师符图等人工灵物以驱邪避毒 |

| 中秋节 | 月饼、赏月、玩花灯;将合家团坐饮食称为“团年”“团圆会”“吃团圆饭” |

| 重阳节 | 爬山、赏菊、登高望远等;用登高、佩茱萸、饮菊酒的方式驱除不祥 |

——摘编自《传统节日的文化内涵和精神内核》

材料二 中国近代社会习俗的变化

| 礼仪习俗 | 1912年民国成立后,明令祭孔时“除去拜跑之礼,改行三鞠躬,祭服则用便服。” |

| 消费习俗 | 清亡后,曾出现过“洋装热”,在通都大邑,人们“趋改洋服洋帽,其为数不知凡几”(注:《潘月樵请用国货》,〔上海〕《申报》1912年3月4日。) |

| 饮食习俗 | 海昌太憨生在《淞滨竹枝词》中写道:“番菜争推一品香,西洋风味睹先尝,刀又耀眼盆盘洁,我爱香槟酒一觞” |

| 居住习俗 | 邓子琴在《中国风俗史》中称,“晚清园亭,亦参以西式建筑,而通都大邑,几于触目皆是矣” |

| 婚丧习俗 | “光宣之交,盛行文明结婚,倡于都会商埠,内地亦渐行之”(注:徐珂:《清稗类钞》第5册) |

材料三 中国元素主要分类:① 现代著名建筑及伟大成就类;② 著名历史人文景观类;③ 重大发明创造、创举类;④ 民俗节日、手工艺、服饰、特色食品等类;⑤ 传统戏曲、乐器、体育项目类;⑥ 重要学术思想、著作类;⑦ 著名历史人物类;⑧ 著名自然景观类;⑨ 动、植物类(含图腾、吉祥物等);⑩ 著名城市、企业、学校类。

(1)根据材料一并结合所学知识,扼要解读表格信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐释近代中国社会生活的变化。

(3)由中国元素网协同各大网站,近百家媒体曾共同发起推出 “寻找中国100元素”大型网络调查活动。试以发起和策划人的身份,拟定一份活动所要实现的目标(注:从知识目标和价值目标两方面拟定)。