材料 1642年,意大利传教士卫匡国到达中国。1643-1650年,他游历江南诸多地方,致力学习汉文华语,阅读中华典籍舆志,对中国历史文化极富造诣。1650年,他被罗马教廷任命为杭州地区耶稣会会长。

1653年,卫匡国作为天主教耶稣会中国副教省代理人前往罗马教廷为中国礼仪辩护,最后以他的见解获胜。罗马教廷事后颁布敕令称,中国教徒的敬天祭祖尊孔等礼仪只要无碍于天主教的传播均可照旧进行。

1655年,卫匡国用西式方法绘撰、编著的《中国新地图集》在欧洲出版。这是一部完整的中国地理著述。全书内有17幅地图,中国总图一幅,直隶、山西、陕西、山东、河南、四川、湘广、江西、江南、浙江、福建、贵州、云南各一幅,此外,含日本地图一幅。该书双面印刷,还有171面志文,19面目录,可以查明包括长城在内的中国各地城关的经纬度,均按照省份和城市大小排列。在具体内容上,该书不同于中国官私地理志书偏重政治建置的风格;更好地体现了欧洲地理学所主张的综合性学科的性质。《中国新地图集》成为当时欧洲了解中国地理的必读之书,引起欧洲地理学界的重视,一经出版便被译成多种欧洲文字版本,产生了极大的反响。

——摘编自杨雨蕾《〈中国新地图集〉和十七世纪欧洲的中国地理认知》

(1)根据材料并结合所学知识,简析《中国新地图集》出版的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括《中国新地图集》的特点,并说明该地图出版的影响。

| A.中日两国文化同根同源 | B.日本更重视文化的传承 |

| C.日本深受中华文化影响 | D.唐诗深受日本国民欢迎 |

材料 魏源认为, “五帝不袭礼,三王不沿乐”,人类社会的历史总是向前发展,不断变化的。 “天下无数百年不变之法,无穷极不变之法”。严复翻译《天演论》, 对西方进化论加以改造,倡导“天演哲学”,用“生物进化”“物竞天择,适者生存”“变化日新”的道理,鼓吹“变者,天道也”, “变者古今之公理也”。邹容在中国近代哲学史上第一个提出了“革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也;革命者,争存争亡过渡时代之要义也;革命者,顺乎天而应乎人者也”的革命哲理。陈独秀宣称, “自宇宙之根本大法言之,森罗万象,无日不在演进之途,万无保守现状之理。” “封建时代之道德、礼教、 生活、政治,所心营目注,其范围不越少数君主贵族之权利与名誉,于多数国民之幸福无与焉”,根本与“现代自由平等”的新思潮背道而驰。

——赵璐《论中国近代进化论发展的四个时期》

(1)四位思想家对“进化”观点的阐释,反映了各自怎样的思想诉求?(2)中国近代进化论发展的历程折射了怎样的时代变迁?

| A.中西方文化在交流融合中不断发展 | B.中国的中医药学受到世界广泛认可 |

| C.西方生物科学深受中医药学的影响 | D.西方科学在理论研究领域早于中国 |

材料一 《吕氏春秋》等典籍就已记载了舞蹈的起源。商代祭祀频繁,以乐神人,跳舞盛行。周室初兴时,周公制礼作乐,把前代礼乐作了一番整理,对舞蹈的顺序、时间、器具,都有明确的规定,舞蹈也由初时用于祭祀和国家典礼渐渐用于会宾游宴。自周秦而后舞蹈之道渐广变化也逐渐增多。三国之际,魏武帝曾增损汉乐,晋仍沿袭其旧制,以太常官监督管理。唐武后作《圣寿舞》,用舞者140人。宋承唐制,发明了队舞。元代郊庙宴飨的乐舞基本沿袭前代样式,只是增设了各种乐队。明朝增设乐官乐舞生,以为郊庙典礼之用。至于清代,一般郊庙乐舞,和明朝差不多,但也保留着满族习俗的舞蹈。

——摘编自赵敏《中国古代舞蹈的起源与发展浅论》

材料二 20世纪70年代,甘肃省歌舞剧院编排的《丝路花雨》登台亮相,迎来了全国各地人民的欢呼。舞剧本身以我国古代唐朝盛世作为文化背景,再现了敦煌艺术的博大精深外,焦点更放在了“丝绸之路”,大胆创作的思路,让东方艺术走出了洞窟,进入了社会现实生活。舞剧创作中,紧紧围绕时代需求,以“和平”为主题,运用神话色彩、民族风格、宗教元素作为主要表现形式。成功诠释了我国古代胡腾、胡旋、霓裳羽衣、清商乐舞的灵动身影,由此标志着进入当代敦煌舞蹈的开端。

——摘编自李鑫《敦煌舞蹈文化传承与发展问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代舞蹈发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪70年代敦煌舞蹈得到发展的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析发展舞蹈的意义。

材料一 1756年,伏尔泰发表《风俗论》,将中国列为最古老的民族,并盛赞中国的高度文明与繁盛,得到欧洲启蒙哲人的广泛认同。魁奈则说道: “中国人不区分道德和政治,在他们看来,良好的生活技艺即是良好的统治技术,所以伦理学和政治学合二为一。”雷诺多发现“哲学家在中国比在世界上任何国家都更有权力”,所以中国的政治具有一种“哲学王”色彩……这种“开明专制”可以避免政治的混乱和动荡,使政治制度更加稳定可靠。伏尔泰声称,中国的政府官员只有经过几次严格的考试才能被录用,很难想象有比它更好的政府。经过传教士与启蒙思想家的传播, “以学识孕育政府”成为法国社会的新理念。1791年,法国传统的封建等级制逐渐发展为专家治国的官僚政治。

——摘编自张慧《 “中学西渐”推动近代法国政治变革》

材料二 中世纪以来,特别是自全球史开始以来,东西方力量对比和国际格局的变化说明“西方中心论”其实是缺乏历史支撑的,好像“皇帝的新衣”。如果从更远的世界大历史来看, “西方中心论”更像是一个“新事物”,甚至是偶然现象。以历史事实说话,无异于是对“西方中心论”的釜底抽薪。

——摘编自李兴《世界史“西方中心论”破解与“三大体系”构建初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括18世纪法国“中学西渐”的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,驳斥“西方中心论”。

材料一 1688年法国学者弗朗索瓦·贝尼耶撰写了《论语导读》,希望法国的王公贵族从中“汲取灵感,培养有爱、温顺、质朴和人道的精神”。这一时期,法国传教士和政治家认为,中国的儒家伦理并非教义,而是一种理性原则,它们与政治有机统一、确保中国政治稳定和经济繁盛。这一观点促使法国知识阶层进一步怀疑宗教信仰和教会制度的合理性,而他们对中国政治与伦理的认识,逐渐演化为自我解放的力量,成为新的政治理念的催化剂。

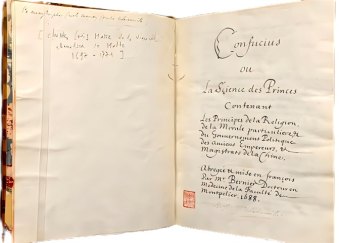

中国国家图书馆收擦的《论语导读》杜洋(中新社)/供图

材料二 来华法国传教士极度赞美中国的政治制度。他们认为,中国的官僚制度是基于知识和技能而不是基于血缘和财富的政治制度,很大程度上避免了腐败和权力滥用,他们相信“在中国,且唯有在中国,一个人才可以凭借其功德攀登到国家最高官位,而不是倚仗出身的优越或国王的宠爱”。经过传教士与启蒙思想家的传播……“以学识孕育政府”成为法国社会的新理念。1791年,法国国民议会决定实行文官考试制度,传统的封建等级制逐渐发展为专家治国的官僚政治。

——整理自张慧《“中学西渐”推动近代法国政治变革》《历史评论》2023年第4期

(1)根据材料一、分析《论语导读》对研究“中学西渐”的价值。(2)根据上述材料并结合所学知识,指出“以学识孕育政府”的中国官僚制度,并概括“中学西渐”对近代法国政治变革的影响。

| A.中日之间的友好交往 | B.唐代官员的丧葬礼仪 |

| C.遣唐使者的使命所在 | D.贞观盛世的兼容并包 |

材料一 16世纪以来的世界是西欧逐渐从边缘走向中心的世界,这之前各大文明相对而言各自独立发展,有往来但并没有给对方带来颠覆性的影响。欧洲1850年时的所有优势都产生于1750年以后的“科学文化”要素,特别是在英格兰,这些要素包括:越来越强的读写能力和印刷术、科学社团的发展、比较容易听懂的公开演讲等。

——摘编自陈恒《谁在叙述谁的全球史:不对等与历史书写的陷阱》

材料二 欧洲中心主义者认为,西方之所以能够崛起并最先实现资本主义现代化的突破,依赖的是自身的“禀赋和特性”,近代世界的兴起被描述为西方的胜利。而英国学者约翰·霍布森则认为,在历史上很长一段时间内,东方比西方更先进,在促进近代西方文明的崛起方面发挥了至关重要的作用,如果没有东方的贡献,西方的崛起无法想象。

——摘编自张倩红《先发的东方与落后的西方》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析欧洲从边缘走向中心的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简要论证约翰·霍布森的观点。

10 . 一位儒学爱好者对儒家创始人孔子在历史上的尊称有着深厚的兴趣,整理出孔子尊号变化表。

| 尊号 | 时期 | 说明 |

| 尼父 | 春秋 | 孔子逝世后,时任国君鲁哀公十分伤心,给孔子上谥号为“尼父” |

| 褒成宣尼公 | 西汉 | 公元1年,王莽加爵“安汉公”,他高兴之余追谥孔子为“褒成宣尼公”,孔子后裔则封为“褒成侯” |

| 褒尊侯 | 东汉 | 公元92年,孔子的爵位被降了,从原来的“公”爵降到了“侯” |

| 邹国公 | 北周 | 北周静帝时期,孔子又从虚职转实,于公元580年被追谥为“邹国公”,再次成为“公” |

| 先师尼父 | 隋 | 581年杨坚以隋代周,北周灭亡。随着北周灭亡,孔子也从“邹国公”降为“先师尼父” |

| 先师 | 唐 | 李渊于公元624年将孔子改谥为“先师”,去掉了“尼父”二字 |

| 先圣 | 唐 | 唐太宗上台后就废了周公“先圣”的称号,改尊孔子为“先圣” |

| 隆道公 | (武)周 | 武则天称帝后,于公元690年被封为“隆道公” |

| 文宣王 | 唐 | 公元739年,唐玄宗追封孔子为“文宣王”,这是孔子第一次被封“王” |

| 玄圣文宣王 | 宋 | 宋真宗于公元1008年追谥孔子为“玄圣文宣王”,公元1012年,为避讳而改谥孔子为“至圣文宣王” |

| 文宣帝 | 西夏 | 公元1146年,党项人建立的西夏仁宗李仁孝直接将孔子推到了“帝”的高位 |

| 大成至圣文宣王 | 元 | 两宋时期孔子在中原王朝的封号一直都是“至圣文宣王”,直到元成宗时期才又加了“大成”两个字 |

| 至圣先师 | 明 | 嘉靖帝见将孔子的王号去除,改称“至圣先师” |

| 大成至圣先师 | 民国 | 孔子最后一次变更谥号已经是民国二十四年(公元1935年)了,由国民政府为孔子上“大成至圣先师”的谥号 |

1.通过整理发现:明代以前孔子的尊号经历了“父”-“公”- “侯”-“王”-“帝”的变化过程。请结合史实,简要分析这一现象的原因。

2.少数民族政权北周、西夏都给予了孔子很高的“地位”,请结合史实简析你对这一现象的看法。

3.新文化运动中,出现了“倒毁孔家店”的口号,民国后孔子尊号重新回归“师”,孔子的地位为何会出现如此变化?

4.当代,我国在世界各地建“孔子学院”,同时提出从中华优秀传统文化中汲取智慧。请简要分析以儒家思想为核心的传统文化对中国“特色大国外交”的积极意义。