材料:

| 17世纪 | 从晚明到清朝中期,有80名来华耶稣会士对文化交流作出了重大贡献。中国人从他们那里学到了大炮铸造法、历法、绘图、算术、天文、代数、几何、地理、艺术、建筑和音乐。利玛窦绘制《坤舆万国全图》,利玛窦、徐光启合译《几何原本》,汤若望、徐光启等编订《崇祯历书》,熊三拔、徐光启合译《泰西水法》,李之藻、傅泛际合译《谈天》(亚里士多德著)。与此同时,耶稣会士也将中华文明介绍到了欧洲 |

| 18世纪 | 百科全书派领袖狄德罗认为儒学的政治伦理是支撑中华民族几千年文明之存续的不可战胜的力量所在,盛赞“孔教不谈奇迹,不言灵感,纯粹不脱离伦理学政治学的范围”“孔子教义以保存天赋的理性为圣人的特质,以补充天赋的理性为贤人的特质” |

| 启蒙运动领袖伏尔泰是“欧洲人中最大的中国赞美者”。他认为儒学是世界上最好的、最合于理性的哲学。中国的孔子及儒学是世界上最完美的“理性宗教”或“哲学宗教”的典范 | |

| 19世纪 | 林则徐(钦差大臣)雇人翻译《四洲志》《各国律令》;魏源编写《海国图志》;江南制造总局翻译馆的李善兰翻译《方圆阑幽》《垛积比类》。严复翻译《天演论》(赫胥黎著)和《法意》(即孟德斯鸠《论法的精神》)、马君武翻译《民约论》(即卢梭《社会契约论》) |

材料 著名学者耿云志先生指出,近代中国文化转型的主要内容是由基本封闭的孔子与儒学为一尊的封建文化转变为开放式的、多元化的与民主自由法治相结合的近代文化。170多年前的鸦片战争开启了中国文化近代化的历程,五四新文化运动倡导开放文化观念、高举科学与民主的大旗,加速了向近代文化的转型,其后半个世纪在徘徊中进步。这百余年的经历,尤其是近三十年来中国人的思想观念发生了巨大的变革性的飞跃。在认识中国和认识世界的过程中,在学习与了解西方文化的过程中,中国人变得更加自信、更加充满信心。

——摘编自裘士京、薛来《中西文化差异与观念变化——近代文化转型中的进步》

结合材料,选取中国近现代史整体或某一时期对材料观点提出自己的看法,并加以阐述。(要求:自拟论题,结论明确,史论结合,表述清晰。)材料

一、古代中外图书交流的主要途径

1.使者:各朝各国的使者不但在政治关系发展过程中发挥着重要作用,也是文化传播的重要媒介

2.宗教徒:虔诚的宗教徒总是把传教活动作为自己的神圣事业,从而也就成为文化传播的一个重要途径

3.商人:商人在国际贸易中所贩运的商品,就已凝聚了各民族、各国家的文化成份,书籍也是国际贸易商人贩运的对象。

二、古代中外图书交流的基本特点

4.从中国书籍向域外传播方面看。带有明显的周邻性特征

5.从中外图书交流传播的形式看.明代之前主要是单向性辐射传播.表现为中国文化对东亚邻国的影响。

6.从中外图书交流的影响看.印度文化比其他域外文化更为深入地影响到中国文化

7.从中外图书交流的主要路径看.基本表现为由陆路向海路的变化

8.从域外图书在中国传播的内容看,外来宗教经典的传播是个突出现象。

——摘编自许磊《简论中国古代图书交流》

请在主要途径和基本特点两个方面提取相互关联的信息,自拟一个论题,并撰写一篇历史短文。(考生也可以从以上两方面提出新观点并构建关联,展开论述;要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)。材料 16—17世纪,西方传教士来华后逐渐了解中国的选官制度,并不断地把最新的选官信息反馈回西方,这成为他们构建中国形象必不可少的一部分。

| 时间 | 代表人物 | 主要信息 | 影响 |

| 16世纪早期 | 【西班牙】门多萨 | 介绍了明朝的官僚机构和官员设置情况,首次记载并高度赞扬了中国的学校教育制度和科举取士制度,以为明朝的科举考试方式是和西方一样采取口试的方式 | 开启了西方传教士介绍明朝选官制度的先河 |

| 16世纪中后期 | 【意大利】利玛窦 | 介绍了更多有关中国选官制度的信息,认识到官员的九个品级,以为官员三年一升迁;批判了科举考试内容的狭隘性,认为这是明代中国科学不发达的原因 | 西方人对中国选官制度的内容认识变得丰富、清晰,但仍缺乏一定的广度和深度 |

| 17世纪上半叶 | 【葡萄牙】曾德昭 | 增加了官员品级、早期私人教育、吏员入途、官俸折支及纸钞买官、掣签法等新内容,特别提到了品德、礼貌、书法等在教育中的重要性,不仅认识到中国选官制度中积极的一面,也在一定程度上揭露了其中存在的腐败行为 | 使西方人眼中的中国选官制度不断完善起来 |

| 17时期中后期 | 【法国】白晋 | 高度评价了康熙皇帝,认为他公正司法,任人唯贤,是位明君。记载了清朝皇帝对朝廷显贵之子的特殊对待,还提到了捐纳制度 | 刺激了欧洲“中学热”的兴盛,对西方国家构建文官制度提供了重要启迪 |

——据杨洁《明末清初西方传教士对中国选官制度的认识与评价》整理

根据材料并结合所学知识,围绕“西方人眼中的中国官僚制度”,自拟论题,并加以阐述。(要求:论题明确,表述成文,史论结合,逻辑严密,条理清晰)

材料

中国文化源远流长,中华文明博大精深。2023年9月《求是》杂志刊发的《在文化传承发展座谈会上的讲话》一文,全面系统深刻揭示出中华文明具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性。该重要论述,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的科学方法,站在新时代中国特色社会主义伟大实践的战略高度,是对中华文明发展规律的深刻认识,是对中华文明内在特质的深刻揭示,不仅具有重大的历史意义,更具有强烈的时代价值,需要我们深刻理解和把握。

——摘编自中国社会科学院《深刻把握中华文明突出特性的历史意义与时代价值》

从材料中任意选取一个中华文明的突出特性,并运用中国史知识进行阐述。(要求:观点明确且能解读所选中华文明特性的内涵,史论结合,逻辑清晰,结论须体现时代价值)材料一 茶马古道遗迹

材料二 唐代,茶大规模传入朝鲜、日本,留唐僧人、学生及遣唐使不但知茶、饮茶、爱茶,还把茶籽带回国内种植。

自16世纪起,经由来华传教士、水手、使臣、商人不断将茶叶知识、饮茶风俗、茶叶饮料、茶树茶籽传回欧洲。

17世纪中叶,美洲殖民地荷属新阿姆斯特丹人最早饮茶。

19世纪30年代,英国开始在印度发展茶业,之后,又在非洲的尼亚萨兰(今马拉维)肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚,大洋洲的澳大利亚等地发展茶业。

——以上材料均摘编自陶德臣《中国茶向世界传播的途径与方式》

根据材料并结合所学知识,围绕茶的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)材料 孔子学院全球分布数量表(截至2013年)

| 大洲 | 亚洲 | 欧洲 | 美洲 | 非洲 | 大洋洲 | 总计 |

| 孔子学院数/所 | 93 | 149 | 144 | 37 | 17 | 440 |

| 所在国(地区)/个 | 33 | 37 | 16 | 31 | 3 | 120 |

孔子学院(课堂)数量增长情况表

| 年份 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| 孔子学院数/所 | 6 | 35 | 122 | 226 | 249 | 282 | 322 | 358 | 400 | 440 |

| 分布国家 (地区)数/个 | 6 | 21 | 49 | 66 | 78 | 88 | 96 | 105 | 108 | 120 |

——摘编自周璐铭《孔子学院十年发展统计、成果分析与战略建议》

就材料所示信息,自拟论题,并结合所学知识,补充三条以上史实,证明所拟论题。(要求:论题明确,与材料主旨相关,史实准确,与所拟论题相关。)

小楚同学在进行历史研究性学习过程中,发现某杂志以“中国史与世界史的融合”为主题开展了一期专题讨论,原刊编者按如下

今日之中国,不仅是中国之中国,而且是亚洲之中国、世界之中国。新时代中国史学,既要立足中国,又要放眼世界,推动历史学相关学科融合发展。中国史与世界史的对话与融合,是历史学永恒的命题,将中国史与世界史互寓其中,有助于对中国史有更深刻的诠释,有助于对世界史有更全面的认识,有助于在对人类历史的科学探索中,把握人类社会发展规律,解释人类文明的真谛。

请以“中国与世界”为主题,自拟命题,结合所学知识,写一篇征文。(要求:自拟命题,史论结合,表述清晰。)

文化遗产保护的时空线索

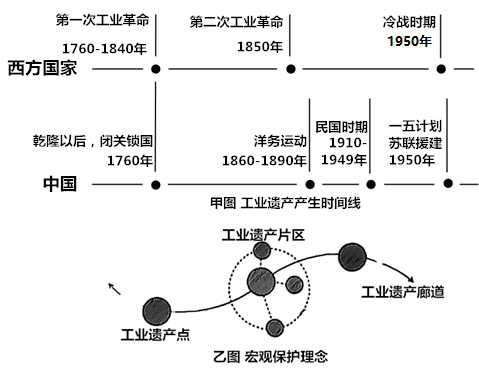

材料 工业遗产是人类发展的“见证者”,1986年开始工业遗产被联合国教科文组织收入《世界遗产名录》。如何对工业遗产进行保护与再利用不仅受到越来越多国家的重视,也是现代城市规划师与建筑师关注的热点话题之一。通过梳理中西方工业化历程,有学者依据不同时期留存的工业遗产绘制出“工业遗产产生时间线”(甲图),还按照工业遗产的空间分布,绘制出“宏观保护理念示意图”(乙图)。

——摘编自徐恺阳等《特色化视角下的工业遗产价值思辨——以四川机器局遗址为例》

根据材料并结合所学知识,如果让你绘制另一类型文化遗产的时空线索示意图,说说你的设计并说明理由。

材料 日本学者将中国文化的发展归结为文化的移动。这种移动首先表现为文化在地域上由内而外的扩展性波动和自外而内的反馈性波动,以及与之相应的文化中心的移动;其次表现为文化在不同阶级、阶层乃至不同民族间的移动,以及与之相应的文化自身的内容及形式的变化。从第一种表现来看,中国文化暂时停止由内向外的扩展性波动的时代即东汉后期至西晋;中国文化自外向内的反馈性波动的时代即五胡十六国至唐中叶;中国文化自外向内的反馈性波动达于顶点的时代即唐末五代。从文化移动的第二个表现来看,汉武帝时开始倡导的儒家文化,通过与政治、选举紧密结合的教育政策,并经过学问的“中毒”及其反动、社会风气和选举制度的变迁等复杂的转化过程,最终普及到地方社会;与此同时,文化由汉族向周边民族的传播,唤起了后者的民族自觉,最后形成向中国内部发展的五胡势力;而从中世时期贵族垄断文化,逐步向非贵族的平民阶层下移,以及与之相应的诸如文学形式由诗赋到散文到词曲的变化。

——摘编自牟发松《内藤湖南和陈寅属的“六朝隋唐论”试析》

根据材料信息,围绕“中国传统文化的移动”拟定一个论题,并结合所学知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,阐述清晰)