美国外来移民潮与技术发明统计表 | |||

| 年份 | 移民增长数(万人) | 年份 | 专利证书增长数 |

| 1851—1854 | 37.9-42.8 | 1851—1856 | 757-2315 |

| 1863-1866 | 17.6—31.9 | 1863—1867 | 3781—12301 |

| 1879—1882 | 17.8-78.9 | 1880-1883 | 12926-21196 |

| A.改变和优化美国的人口结构 | B.主要受美国高新技术产业吸引 |

| C.与技术进步存在一定相关性 | D.推动了美国劳动力市场的形成 |

世界人口统计表(单位:百万)

| 年份 | 1650 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |

| 非洲 | 100 | 95 | 90 | 95 | 120 | 198 |

| 亚洲(苏联除外) | 327 | 475 | 597 | 741 | 915 | 1320 |

| 拉丁美洲 | 12 | 11 | 19 | 33 | 63 | 162 |

| 北美洲 | 1 | 1 | 6 | 26 | 81 | 168 |

| 欧洲与苏联 | 103 | 144 | 192 | 274 | 423 | 593 |

| 大洋洲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 |

| 总计 | 545 | 728 | 906 | 1173 | 1608 | 2454 |

——据艾尔弗雷德W·克罗斯比《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》

上表为1650—1950年世界人口统计表。根据材料并结合世界近现代史知识,提出你自己的观点并说明理由。(要求:观点明确,持论有据,表述清晰。)

材料 《新全球史》围绕文明的传承与交流两个主题阐述,文明传承反映单个社会的独特经历;文明交流关注在多种文化交流中所有社会的共同经历。该书认为:人类历史的早期阶段文明交流即已开始,后来,联系和交流逐渐增多,范围逐渐扩大,交流也有了交通、运输和贸易网络的支撑。随着交通运输技术的有效发展,这些网络反过来对世界各地人类的生活经历的影响日渐加深,也促使人们之间的交流更加频繁、密集和系统化。在全球化的总趋势中,该书强调互为因果的三点:人口增长、技术不断进步与传播、不同社会之间的交往日益密切。在这些交流形式中,跨地区的技术、农作物和病毒传播较容易,而文化传播所遇到的阻力可能最大,因为每一种文化对异质文化都持抵制的态度,主动推进文化融合的事例在历史上非常少见。

——摘编自魏凤莲《<新全球史>与本特利的全球史观》

评析材料中的观点(任意一点或整体,可赞成、质疑、修改或提出观点),结合史实进行阐述并得出结论。(要求:见解明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料一 在古代南下移民的长河中,有三次浪潮使南方农业文化的发展出现三次飞跃。第一次发生在西晋永嘉之乱后,南来的北方侨民,使江淮一带的农业经济在东晋南朝时期取得长足的进步,将三国以来南方已经加速开发的势头更加推向前进。但是唐朝安史之乱将北方诸道化为千里萧条的灾区,大批难民蜂拥而至淮汉以南地区,形成了第二次移民浪潮。南方经济以安史之乱为转折点,已足与北方抗衡。靖康元年,金人南侵,宋王室辗转南逃杭州,大批北方各阶层人士随之南迁,形成第三次移民浪潮,使南方经济再度加速发展。从东汉末年到两宋之际的八百年,开始并完成了经济重心向南转移的全过程。

———摘编自周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

材料二 中国区域间人口流动在近代以前就已十分普遍,近代列强在对我国实行军事侵略和政治渗透同时,强行在我国沿海沿江地区开辟通商口岸倾销货物和掠夺物资,与此同时,近代工业的出现并以较快速度发展,正是在这一大背景下,中国的人口流动进入了一个新的发展阶段。出现了人口在乡村与城市之间以及城市与城市之间的较大规模流动。从同一区域内部看,东部沿海沿江地区乡村人口流向城市规模大于西部内陆地区,从不同区域来看则呈现由内陆地区向东南沿江沿海单向流动。

———摘编自鲁克亮陈炜《略论近代中国区域城市发展不平衡的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述古代中国移民的特点及其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代中国人口流动原因。

| A.顺应了澳大利亚人口结构的变化 | B.削弱了当地地主资产阶级对议会的控制 |

| C.根据澳大利亚的实际主动进行调整 | D.遏止了自由移民大批涌入澳大利亚 |

材料一 中国是一个文明古国,古汉语的传播历史悠久。两千多年前,《周礼》及《礼记》中就提到“通译”。东汉初年,随着佛教等宗教文化传播,也有大批外国人或外族人到中国学习汉语,唐代达到一个顶峰,明清也出现过热潮。追溯外国的汉语教学历史,早在公元372年朝鲜就正式设立太学讲授汉语;公元1世纪至10世纪佛教传入越南,为研读佛经,越南人开始学习汉语和汉字;……据史料记载,大约公元一世纪,我国汉字开始传入日本。……古汉语的传播促进了日语中的平假名、片假名的产生,丰富了日语词汇,对日本语音也有一些影响。

——李文《跨文化语境中古汉语传播的语言学意义》

(1)据材料一,古汉语的对外传播有何特点?结合所学知识简要分析中国古代汉语不断外传的原因有哪些?

材料二 16世纪,英语主要是英格兰人的语言。到18世纪中后期,英语已扩展到英国的殖民地,并在国际商贸活动中广泛使用。二战后,英语逐渐超越其他语言,成为科教领域和众多国际组织的通用语言,被称为语言的“日不落帝国”。

(2)根据材料二,结合所学知识,分析近代以来英语发展成为语言的“日不落帝国”的原因?

材料三 新中国成立后,毛泽东认为“文字必须改革,要走世界文字共同的拼音方向;形式应该是民族的,字母和方案都要根据现有汉字来制订。”在这一思想指导下,1958年2月11日,第一届全国人民代表大会第五次会议正式批准《汉语拼音方案》。1958年秋季开始,《汉语拼音方案》作为小学生必修的课程进入全国小学的课堂。据统计,即使是一般农民,15到20个小时就能掌握汉语拼音,利用汉语拼音识字,100个小时就能识字1500个。从此,汉语拼音开始走进千家万户。

——网络整理

(3)根据材料三概括汉语拼音的特点?并结合所学知识分析推广汉语拼音的积极作用?

(4)综上,概括影响语言传播的因素有哪些?

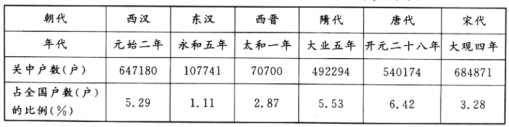

材料一 中国古代关中地区人口在全国总人口(户数)所占比例统计表(部分)

——摘编自唐杰等《中国古代核心城市变迁与雄安新区》

材料二 第二次鸦片战争后,汉口的英商、俄商建砖茶厂,雇佣了大量周边农村的农民。洋务运动企业和民营企业也多采取这种方式获得劳动力。甲午战争后,各地开始兴建专门技术学校。清末废科举,新式学.校遍及全国各主要城市,城市因此成为思想知识青年汇聚之地。民国初年,许多民营工厂的工人从外省农村招募而来。当民营企业进入稳定发展阶段后,便以零星的方式补充所需员工。这些新补充的员工多靠已在城市立足的亲友、同乡的介绍,寻求谋生之处。而企业也特别强调这种介绍的作用,以便管理。

——摘编自王跃生《近代中国人口的地区流动》

材料三 1985—1990年我国农村迁出人口为2130.11万人,占迁出总人口的62.48%。这些农村迁出人口主要选择迁入城市,占比为78.48%,其中选择迁向三大城市群(京津冀、长三角、珠三角)的人口为364.85万人。随后该数据逐年增加,在2005~2010年增长到3534.55万人,20年间增长了8.7倍。三大城市群迁入人口占全国迁移人口的比例也相应由改革开放初期的约30%提高到65%左右。

——摘编自王桂新《新中国人口迁移70年:机制、过程与发展》

(1)根据材料并结合所学知识,指出从西汉到宋代关中地区户数变化的趋势,分析影响这一时期户数变化的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国近代前期农村人口大量流入城市的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括改革开放以来农村人口迁移的特点,并说明其影响。

材料 如表为1500-1800年欧洲居民1万以上的城市数量(单位:个)

--摘编自简•德•弗里斯《欧洲的城市化:1500--1800》

从材料中提出一个论题,并结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

材料一 甲午战后,受战败的刺激,国人东渡留学的热情高涨。在维新变法运动期间,开启了留日教育的闸门,地方督抚率先派遣了留日学生。维新运动时期,留学生作为新的社会群体有了崭新的形象。光绪二十四年(1898年),张之洞撰写了《劝学篇》,强调教育要传授中国传统之学,再学习西学中有用的东西,以补中学之不足,这受到清政府的赞赏并广为刊布。后留学日本成为时代潮流,带动了晚清留学教育的风起云涌。在此后很短的时间内,留学生、特别是留日学生成为中国“存亡绝续”所仰赖的力量。

——摘编自刘晓琴《晚清民初留学生社会形象及其演变>

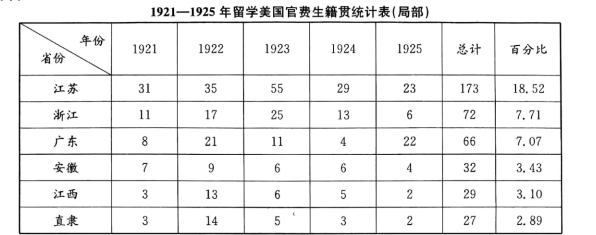

材料二

——摘编自孙璐《民国初年中国留学生群体考析》

材料三 新中国成立初期的“留苏潮”是在特定的国内外环境下形成的。新中国成立之初,百废待举,一个突出的困难在于建设和管理人才奇缺。在中苏友好结盟的条件下,向苏联派遣留学生,加速培养一支强大的建设人才队伍,成为新中国的一项重要战略选择。尽管“留苏潮”经历了潮起潮落、起伏曲折,但它对新中国建设事业的作用是不容低估的,最重要的是为国家培养了一大批技术骨干和各种专门人才。

——摘编自周尚文《新中国成立初期“留苏潮”述评》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清末民初中国留学日本人数增多的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪20年代中国赴美留学学生群体的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国成立初期“留苏潮”形成的原因。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对近现代中国“留学潮”的认识。

材料一 秦汉北部边疆人口稀少、经济落后。秦始皇首先对新开拓的河南地“徙谪戌(戍)以充之”,又迁内地三万户到北河、榆中等地实边垦殖,拜爵一级。移民迁入后,“服习以成,勿令迁徙”,“具田器、免罪、免赋役、予冬夏衣,廪食,能自给而止”等优惠政策。到武帝时,大规模移民实边,不断加强边防防备,把北部边疆地区纳入统一国家一体化发展的轨道。

——摘编自刘太祥《秦汉北部边防建设》

材料二 七七事变之后,中国华北和华东等地区的工农业生产和文教事业遭到日军严重破坏。1937年11月,国民政府发表迁都重庆宣言,宣布“为适应战况,统筹全局,移驻重庆,以四川地区作为抗战大后方,”东部的工厂企业和文教机关团体纷纷西迁,大批的工人、农民、知识分子乃至官绅为了不做亡国奴,毅然背井离乡,向西部大后方迁徙,形成一次历史上空前规模的人口迁移大潮,迁移总数有1000余万人。

——摘编自吴丽华等《抗战初期人口西迁大潮》

材料三 十一届三中全会后,出现了持续且规模庞大的“民工潮”。据算,1987年,中国人口迁移规模超过3000万,到2000年,超过9300万,并呈现继续增长的态势。“民工潮”体现了鲜明的时代特色。

——摘鳊自刘洪彪等《民工潮促进农村现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉时期移民的主要特点,并分析其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述抗战时期人口西迁的背景。

(3)根据材料三和结合所学知识,说明改革开放后“民工潮”出现的意义。