第一组

|

|

清末广州的一位商人,随朋友到十三行中参加西餐宴席,在餐饮之后写信寄给北京的友人讲述吃饭情形:“他们坐在餐桌旁,吞食着一种流质,按他们的番话叫做苏披。接着大嚼鱼肉,这些鱼肉是生吃的,生得几乎跟活鱼一样。我目睹了这一情景,才证实以前常听人说的是对的,这些‘番鬼’的脾气凶残是因为他们吃这种粗鄙原始的食物。”

——摘编自郭晔旻《西餐如何走上中国人餐桌》

明治时期日本有人这样评论鹿鸣馆的舞会,“黄色皮肤的脸面,佩戴着羽毛装饰,来细腰,手拿西式小饰物的日本女性,合着西洋音乐,踏着斯拉夫舞步。这是日本人为了看上去像西洋人而做出的滑稽而悲哀的努力。”

——摘编自《鹿鸣馆:日本欧化主义的象征》

(1)分别阐述每组材料对研究“近代中日文化重构”的价值。(请从史料类别、内涵和作用等角度作答)(2)综合上述材料并结合所学知识,归纳近代中、日两国文化重构中的共同特征。

(3)除上述材料之外,全面研究“近代中日文化重构”问题还可补充哪些类型的史料?(至少列出两种)

材料一 “当殖民掠夺在资本主义破晓中出现的时候,印度的中世纪史尚未终结。”马克思曾经断言道,“印度本来就逃不掉被征服的命运”,因为当时印度政治上的主要特点是分裂和国家政权对社会相对弱小的控制能力。莫卧儿帝国是印度历史上最后一个帝国,也在印度历史上占有极其重要的地位,从来没有形成中央集权的专制国家。面对地处东西方要冲的印度,英国殖民者从东印度公司开始,到英国女王直接管理,用了近一个世纪的时间完成了对印度的征服,印度实际上是英国议会直接控制和统治。

——摘编自陆梅《从印度的变迁看英国殖民统治的双重历史使命》

材料二 近代以来,西方大国谋求霸权历来是军事扩张、经济掠夺、意识形态渗透“三位一体”。相比于武力征服和经济控制,意识形态渗透隐蔽且威力强大。对亚非拉国家的思想渗透就是着眼于控制、摧毁非西方的价值观和灵魂,最终目的是通过文化渗透和价值观输出,摧毁、颠覆乃至替代对象国的信仰体系、价值标准和文化自信,使后者按照西方的意志和利益思考和行事。

——摘编自徐大同《西方政治思想史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明印度无法逃脱被英国征服的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析以英国为代表的西方国家进行价值输出和文化渗透的危害。

| A.推动了日耳曼人不断向西迁徙 | B.与“草原丝绸之路”路线一致 |

| C.便利了中俄间的物质文化交流 | D.依托于明王朝的朝贡贸易体制 |

| A.思想解放历程的艰难 | B.民族意识普遍觉醒 |

| C.教育近代化尚未开启 | D.废除科举势在必行 |

材料一 茶马古道作为我国最为古老的贸易商路,与丝绸之路有着密切关系,最早源于汉代,直到唐宋时期才正式形成。茶马古道以马帮为载体,是连接我国西南地区的纽带……自唐朝的茶文化诞生以后,饮茶之风也风靡全国,茶叶渐渐从内陆向边疆地区扩散,西南地区的吐蕃也在汉族饮茶习俗的影响下迅速爱上了茶叶,并以燎原之势在整个西南大地蔓延开来。为了加强对茶叶的管理控制,唐朝政府颁布了专门的茶马贸易制度,藏族人民以马匹交换茶叶的贸易开始形成,唐蕃古道也在这一时期开通……茶马古道与茶马贸易发展到宋朝时成为了政府加强西南边境地区管理的重要手段。为了维护边境的安宁和平,宋朝和明清的统治者均以茶马贸易巩固边疆,通过开放边境互相贸易的形式,实现对西南少数民族的“羁縻”目的,利用经济文化的方式阻止了少数民族的武力侵扰。另外,汉人在与少数民族进行经济交流之时在无形中增进了汉族与少数民族之间的感情。

——摘编自聂甘霖、陈纪昌《茶马古道与茶马贸易的现实意义和历史价值》

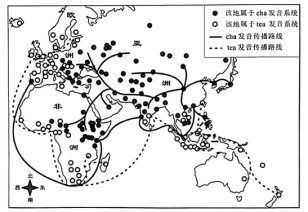

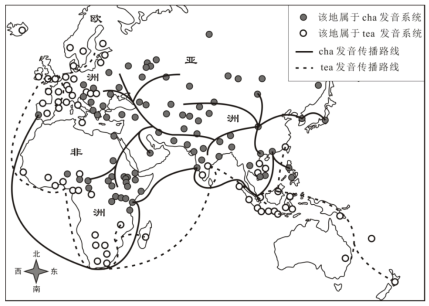

材料二 “茶”的两大发音系统在亚、非、欧三大洲分布示意图

备注:在汉语中“茶”有不同的发音,北方以及广东地区“茶”字的发音形成今天世界上的cha发音系统;厦门方言发音形成今天的tea发音系统。明清时期,葡萄牙主要从澳门进口茶叶;荷兰、英国主要从厦门进口茶叶。

材料三 中华茶文化广泛吸收了儒、释、道诸家精华,强调修身养性,是中国传统文化“内省修行”的一种体现……尽管中华茶文化具有平和淡然、含蓄内敛的自然属性,但是饮茶促进了人与人之间的交流,使茶文化天然具有开放共享、促进交流的社会属性……进入中国特色社会主义新时代以来,中国特色大国外交为世界展现了开放创新、包容互惠的发展前景,“以茶叙事”频频出现于中国主场外交的重大国际多边场合。习近平主席在多个重要外交场合以“茶”为引,在俄罗斯谈“万里茶道”、在比利时发表“茶酒论”、在巴西论“百年茶之友谊”等,将“和平发展、合作共赢”的中国方案推广至全世界……茶与茶文化是中国的,也是世界的,是跨文化交际最好的媒介之一,世界各国人民因为茶而拥有了一种共同的语言。茶味绵长、意境幽远,正如中国特色大国外交“和而不同、求同存异、和谐共生”的追求,海纳百川、大道致远。

——摘编自熊李力《中国茶文化与大国外交相融相通之道》

(1)根据材料一,概括茶马古道在我国古代重要的历史价值。结合所学,指出明代除茶马贸易外“实现对西南少数民族的‘羁縻’目的”的其他措施。(2)“茶”两大发音系统的形成与茶叶贸易路线有密切关系。根据材料二,指出新航路开辟后分布区域增长更为迅速的“茶”发音系统。结合所学,分析中国茶文化在世界传播的意义。

(3)根据材料三,结合所学,从哲学和美学的角度解读中华茶文化“自然属性”的内涵。结合所学,指出中国特色大国外交在外交布局上的特点并列举“以茶叙事”的“中国主场外交的重大国际多边场合”。

| A.cha发音传播路线出现的时间早于tea发音传播路线 |

| B.茶叶沿两大路线传播中均推动沿线国家文明的转型 |

| C.不同传播路线主要受传播对象经济发展水平的影响 |

| D.“茶”字不同发音的传播主要由中国的对外政策决定 |

| A.上海市民的生活水平大幅提高 | B.西方大国加强对中国文化侵略 |

| C.西式餐饮文化已融入市民生活 | D.美国商品在中国市场占据优势 |

材料一 明末清初,随着传教士东来,中国首次正式接触“西学”。随着经世致用的实学思潮兴起,中西文明对话的渠道得以打开。西方传教士们带来的部分西方近代科技使徐光启、李之藻等思想趋新的士大夫产生浓厚兴趣,他们认为:“秘义巧术,乃得之乎数万里外来宾之使。”徐光启与来华的传教士利玛窦一起将西方数学的经典著作《几何原本》译成汉文,翻开了中西数学交流的第一页。在这一时期,西方的天文、地理、医学等也由传教士相继引入中国,中国一度出现了学习“西学”的热潮,并取得一定成绩。

-摘编自骆利红《明末清初的“西学东渐”论述》

材料二 随着海上新航路的开通,输往欧洲的中国商品大大增加。中国商品所体现的高超的制作技巧和优雅的艺术品位,令欧洲人为之震惊。欧洲人对中国有了初步认识之后,中国人的信仰就成了欧洲人关注的焦点之一。许多报道都指出,中国人虽然不信基督教,却因尊奉儒家规范而养成了高尚的道德和良好的习俗,这就意味着,上帝的启示绝不是道德的唯一源泉。在传教士所提供的素材中,欧洲思想家们还看到了他们所追求的开明专制主义。伏尔泰以钦美的口吻写道,在中国“一切都由一级从属一级的衙门来裁决,官员必须经过好几次严格的考试才被录用。”他们把中国的政治体制视为欧洲国家应该追随的榜样。

-摘编自张顺洪等《明清时代的中国与世界》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西学东渐的历史条件。

(2)根据材料二,概括东学西传的主要内容。

(3)根据材料并结合所学知识,简析明清时期中西文化交流对世界历史发展的推动作用。

材料一 史料一 《吉尔伽美什》记载:“啤酒,麦芽酒,香油和葡葡酒:我给我的工人们喝的酒,如一条流淌的河!”

史料二 《汉谟拉比法典》规定:“那些为凡人打开寺庙酒窖的女祭司,要被处以火刑。”

史料三 科学家对高加索地区出土的一个约公元前6000~5800年的土陶罐进行了化学分析,发现其吸收的有机化合物和葡萄酒的有机酸组成惊人的一致。

材料二 公元前3000年前后,葡萄酒先后出现在美索不达米亚、叙利亚和埃及。

公元前2000年前后,葡萄酒先后传入希腊、意大利半岛。

公元前1000年前后,葡萄酒逐步传播到地中海西岸。

公元前2世纪,葡萄酒传入中国。

中世纪的欧洲,葡萄酒的主要消费者是高级教士、贵族及城市富裕阶层。近代以后,消费群体逐步扩大到社会各阶层。

15~16世纪,西班牙人持葡萄酒带到拉丁美洲。

18~19世纪,英国人将葡萄酒带入澳大利亚、新西兰。

19世纪中期,美国葡葡种植业和酿造业快速发展。

20世纪90年代,由法国制定的原产地命名葡萄酒法规在欧盟广泛推行。

21世纪以来,中国、法国、美国、澳大利亚等国成为世界上生产和消费葡萄酒的主要国家。

——以上材料改编自[法]迪迪埃·努里松《杯酒人生:葡萄酒的历史》等

(1)根据材料一的三则史料探究葡萄酒的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二,结合所学知识,围绕葡萄酒的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料一 由于服饰本身所承载的文化符号性意义,“丝绸之路”上的服饰交融是各地区、各民族文明交融的集中体现。从中国的长纤维丝绸纺织品到改良的吐蕃“撒答剌欺锦”,再到具有民族地域特色的吐蕃贵族袍服。从综合了中国、中亚、西亚多个地域术与艺术的织金锦“纳石失”,到元代贵族的最尊贵的礼服(质孙服)。我们可以看到,“丝绸之路”不仅有丝绸织物的传输和流通,还有以服饰为载体的更纵深的技术和艺术、物质和文化的交融。

——刘瑜《以服饰为视角的“丝绸之路”文化交融研究》

材料二 20世纪初,世界政治经济都在大踏步前进,与此同时,真正意义上的现代女装也应运而生。保罗·波烈无疑是这个时期最受关注的变革者。他设计了名为“孔子”的中国大袍式宽松女外套,又借鉴了东方剪裁手法推出“自由”装,还设计了杂糅了日本和服样式的午茶便装。这些设计不再刻意去强调女性的曲线美,而是将服装设计为直线,以人为本,将女性从紧身胸衣的束缚中解放出来。波烈服装的成功是文化融合的产物,却又使得文化的融会贯通更加的深入。

——凌玲《浅析东方元素对保罗·波烈服装的影响》

根据材料并结合所学知识,以“服饰变化与文化交流”为主题,写一篇历史短文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑严密,表述成文)。