材料一 中国不同时期的法律概况与法律指导思想统计表

| 时间 | 概况 | 指导思想 |

| 春秋战国 | 公布成文法•法律走向公开 | 维护等级秩序;圣贤治国与立法;以法治国;一断于法 |

| 秦 | 确立了一整套法制体系,较为严苛 | 法令统一;专任刑罚 |

| 汉 | 汉初承秦制,汉武帝后“引经注律” | 用儒家的道德精神指导司法审判;法家思想仍有一定影响 |

| 隋唐 | 在吸收前代法律成果基础上,确立了较为完善的封建法典及司法体系 | 德主刑辅,礼法并用;立法宽简,执法严明 |

| 宋元 | 增加新的法律内容,重法惩治“盗贼”犯罪,注重法律对民事、经济关系的调整 | 强化集权;强调义利,重视经济;严刑为本 |

| 明清 | 继承前代法律,中央集权控制力加强,制定综合性法典 | 重典治史;立法简约化;以德化民 |

材料二 新中国成立后,我国以《共同纲领》为基础,以结合了马克思列宁法制思想的毛泽东法制思想为指导,先后颁布了《中华人民共和国土地改革法》《婚姻法》等法律条文。1954年,《五四宪法》的颁布使国家的法制正式确立,法制建设步入正轨。第一届全国人大宣布新中国成立以来制定的法律除了与宪法相抵触的一律有效,这就把新中国成立初期制定的过渡时期的法律纳入到新宪法的体制内。1954年到1957年,我国大力开展立法工作,先后制定和批准了40多个法律、法令。同时,民法、刑法、诉讼法也在起草过程中,使得这一时期的法律体系调整的关系更广泛、内容更加完善。《五四宪法》明确规定了国家立法权只能由全国人大行使,这种高度集中的立法体制我们一直沿用至今,是我国法制史.上里程碑性的建设。

——摘编自王欣阳《新中国成立初期法制建设研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代法制建设与新中国成立初期法制建设的异同点,并简要分析新中国成立初期法制建设的背景。

(2)结合材料与所学的中外历史信息(中国史与世界史至少各一条信息),围绕“法制建设与国家治理”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

材料一 (欧洲)古典文化中的民主和法治精神对后世产生了广泛而持久的影响。可以说,中世纪的市民民主和法律体系,以至近现代社会的民主和法律体系,都是在它的直接或间接影响下经过发展和演变而确立起来的。

——杰里·本特利《新全球史》

材料二 作为英国的殖民地,美国通过革命和协商的方式,形成了一种新型的民主政体——总统制。与英国的议会制相比,美国不仅根除了“君主”“王权”的存在土壤,开启了国家元首的选举模式。而且还确立了“三权分立”的基本原则。

——摘编白孙瑛辉《论民主的多样性及其科学把握》

材料三 邓小平同志指出:“我们讲民主,不能搬用资产阶级的民主,不能搞三权鼎立那一套。我经常批评美国当权者,说他们实际上有三个政府。当然,美国资产阶级对外用这一手来对付其他国家,但对内自己也打架,造成了麻烦。这种办法我们不能采用。”

——摘编自高永中《始终坚持党委统揽全局、协调各方的基本原则》

请回答:

(1)根据材料一指出欧洲“古典文化中的民主和法治精神”起源于哪个国家?这种“民主和法治精神”对后世产生了怎样的影响?

(2)材料二中美国摆脱“英国的殖民地”身份的方式是什么?美国的民主实践与“英国的议会制”有何不同?

(3)材料三中“资产阶级的民主……三权鼎立”源自哪一思想解放运动?结合以上三则材料,谈谈你对民主政治建设的看法。

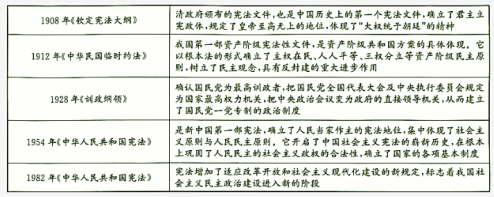

材料 下面是近代以来我国的主要宪法及其内容。

——摘编自乔要博《浅谈近代中国百年的法律发展历程》

根据材料并结合所学知识,围绕“近代以来中国的法治建设”拟定一个论题并进行简要阐述。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

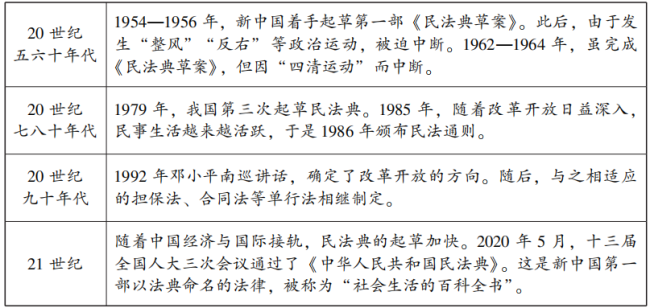

——摘编自梁慧星《中国民法典发展脉络梳理》

从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要闻述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

材料一 中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——《中国民法典草案建议稿》

材料二 1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

材料三 1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。 1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(1)依据材料四,概括《大清民律草案》的特点及“未及正式施行”的直接原因。(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典基本历程。这一历程反映怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

材料一 截至1953年12月中旬,全国已有多个地区先后分批展开了基层选举。广大干部深深地体会到了权力来源于群众的道理,在当选后不得不改变以前的工作作风,以积极的态度为人民服务。人民群众深感各级政府确实是代表人民的政府,政府的权力也确实是由人民授予的,主人翁之感油然而生。妇女们对自己和选举的关系、自己在社会中的地位和应有的权利有了进一步理解,纷纷反映:“现在在毛主席的领导下,我们和男人有同样平等的选举权利了。”

——摘编自周震《新中国第一次基层普选简析》

材料二 1979年和1980年全国人大对1978年宪法做了局部修改,解决了当时迫切需要解决的问题。但党中央仍然认为,这样的修改还是不能从根本上解决问题,有必要进一步全面修改。1980年8月18日,邓小平在中央政治局扩大会议的讲话中明确指出中央将向五届人大三次会议提出修改宪法的建议,关于不允许权力过分集中的问题,也将在宪法上表现出来。邓小平的这个讲话,实际上为起草1982年宪法确立了指导思想。

——摘编自刘政《邓小平与1982年宪法的制定》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出1953年新中国第一次基层普选的直接目的,并说明这次基层普选的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析1982年宪法制定的政治背景,并概括其历史地位。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对民主与法制的关系的认识。

材料一 1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》明确规定:“在苏维埃政权下,所有的工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理。只有军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子,是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。”中华苏维埃政权以消灭封建制度及彻底的改善农民生活为目的,颁布土地法,主张没收一切地主阶级的土地,分配给贫农、中农,并以实现土地国有为目的。

——摘编自余伯沆何友良主编《中国苏区史》

材料二 《陕甘宁边区施政纲领》规定:本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟。在共产党党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任。为此中共在特区以“三三制”原则建立民主政权,即在政权机构中,代表工人阶级和农民阶级的共产党员、代表小资产阶级的左派进步分子、代表中等资产阶级和开明绅士的中间分子各占三分之一的名额。

——摘编自张海鹏主编《中国近代史》

材料三 1949年6月,毛泽东发表《论人民民主专政》,同年9月第一届政协会议通过的《共同纲领》指出“必须镇压一切反革命活动”。全国人民代表大会从1957年开始就不能正常工作,1966年到1975年几乎完全处于停顿状态。十一届三中全会后,党和国家的工作重心从阶级斗争转向了经济建设。邓小平复出后提出了“社会主义愈发展,民主也愈发展”等著名论断。2004年召开的中共十六届四中全会,明确提出了建设社会主义和谐社会的目标。

——摘编自俞可平《中华人民共和国六十年政治发展的逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析苏维埃政权在民主政治建设上的不足之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“三三制”的特点与意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国成立后政治建设变迁的趋势;就其发展过程谈谈你的认识。

材料

| 中国古代 | 在自然经济和专制统治环境下,不具备产生诸如自由、平等、权利、义务等近代民法观念的条件 |

清末 | 1902年清廷下诏“参酌外国法律”,改订律例。仿德、日民法典的立法理念和编纂方法,1910年完成《大清民律草案》。但随着王朝终结,未及颁行 |

民国 | 北洋政府以大清民律草案为蓝本,完成民国民律草案。因时局多变,未能完成立法程序。1930年国民政府在此前民律基础上修订的《中华民国民法》颁布实施。废除了中国传统法律中的旧名词,西方禁止刑讯、独立审判的原则及审判公开制度、陪审及辩护制度等也逐渐进入中国法律体系 |

20世纪五 六十年代 | 20世纪五六十年代,新中国两次启动《民法典》起草工作,但因政治运动等被迫中断。初成的两部草案与苏联民法典一脉相承,如“财产流转”便将继承制度排除在外,但加入了预算、税收等计划经济方面的内容 |

| 20世纪七 八十年代 | 1979年第三次启动民法典编纂。但立法机关认为经济体制改革刚刚开始,各种民事关系尚未定型,制定完整的法典条件还不具备,故决定先分步制定民事单行本 |

| 20世纪90年代到21世纪初 | 1992年邓小平南巡讲话,确立了改革开放的方向。随后与之相适应的担保法、合同法等相继制定,身份平等、权利神圣等私法理念也备受推崇。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草逐步加快 |

| 2020年5月 | 《中华人民共和国民法典》颁布施行,被誉为“社会生活的百科全书” |

——摘编自何勤华《西方法学史纲》、梁慧星《中国民法典草案建议稿》等

从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

材料一 汉文帝前元十二年(公元前168年),设置冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州为视察区;一年之后文帝又将其用做监察区域,派遣官员分州“出刺诸郡”,九州视察区由此与监察区合而为一。汉武帝元封五年(公元前106年),为了加强中央对地方的控制,除京师附近七郡外,把全国分为十三个监察区域,即冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州、益州、幽州、并州,另外有朔方、交趾二郡,称朔方刺史部、交趾刺史部,共称十三刺史部,或“十三州”。每区由朝廷派遣刺史一人,专门负责巡察该区境内的吏政,检举不法的郡国官吏和强宗豪右。东汉灵帝中平五年(188年),改刺史为州牧,直接掌握一州的军事、行政、民政等大权,位于郡守之上,十三部遂成为郡以上的一级行政区划。东汉末年,各州牧更是趁乱夺取本州军政大权。

——摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

材料二 根据孙中山先生所创建的民主共和国方案和,1928年南京国民政府公布《中华民国国民政府组织法》。规定:“监察院为国民政府最高监察机关”。1932年,国民政府通过《监察委员保障法》,保障委员的监察权力。监察委员的监察对象上至总统下至地方小吏,凡违反国家法令、贪赃枉法,损害社会和人民利益的,均可弹劾。1937年,国民政府在各省设监察区,派遣监察使。监察使不但行使弹劾权,且负责各区内公务员的行动,人民疾苦和冤情,区内公署之设备等事项。

——摘编自张爱华、王占华《南京国民政府的监察实践初探》

材料三 2018年3月,全国人大通过了《中华人民共和国宪法修正案》和《中华人民共和国监察法》。保障了我国反腐败工作在法治轨道上行稳致远。这对于构建集中统一、权威高效的中国特色监察体系,实现改革与立法的街接,意义重大、影响深远。

——摘编自陈光中、兰哲《监察制度改革的重大成就与完善期待》

(1)根据材料一和结合所学知识,概括汉代地方监察制度的演变并说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述国民政府推进监察工作的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明改革开放以来加强监察立法的意义。

材料一 中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏“参酌西洋法制”,起草民刑各法典。1908年民法典起草正式开始。1910年底,“大清民律草案”完成,共1569条。辛亥革命后,北洋政府在“大清民律草案”基础上继续主持起草民刑法典,称为“第二次民律草案”。1930年,国民政府在此基础上修订的《中华民国民法》颁布实施。此前,在清政府、国民政府和列强续签商约时,提出废除领事裁判权,列强均以颁布民商法典、法治完善为放弃该权的条件。

——摘编自梁慧星《中国民法典草案建议稿》序言

材料二 新中国建立后至改革开放前,我国曾两度着手起草《民法典草案》,但均因“左”倾政治运动,起草工作被迫中断。1979年,我国第三次起草民法典。……1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。……1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2020年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国民法典编纂过程的特点,简析其社会背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立以来编纂民法典的基本历程,并分析改革开放后推动形成统一民法典的意义。