1 . 宋辽金对峙时期,辽人在自称“中国”的同时,并不反对宋人称“中国”。……金人进入中原后,即援引“中原即中国”“懂礼即中国”等汉儒学说和理论,自称中国,认为金、宋都是“中国”。上述历史现象反映出( )

| A.各民族生活习俗日趋一致 | B.各民族间区域经济交流频繁 |

| C.各民族文化认同趋势加强 | D.中原地区经济文化始终领先 |

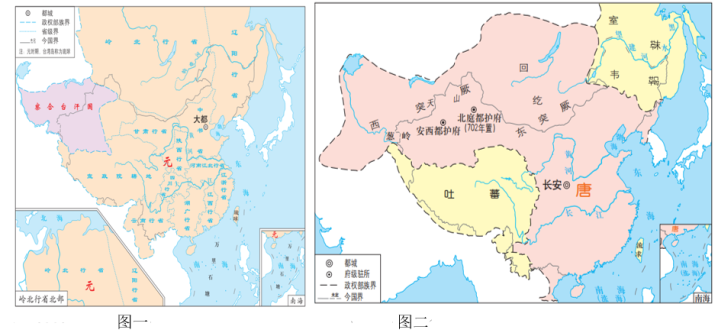

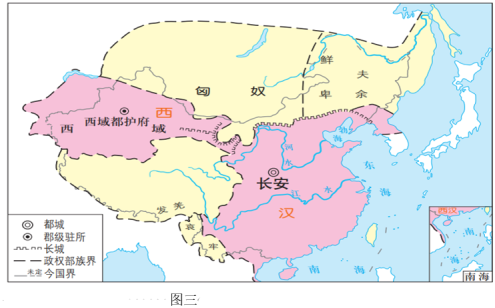

(1)将图一、二、三按时间顺序排列,并简述理由。

(2)依据图一、二、三所示,指出各朝中央政府加强对边疆地区管辖的措施。

(3)概括这三幅图所反映的我国历史发展的趋势。

| A.分裂割据局面结束 | B.汉语外来词汇增多 |

| C.出现文字统一趋势 | D.民族间的文化交流 |

材料一 春秋战国时期,在频繁往来和密切联系中,周边各民族逐渐融入华夏族,民族关系从夷夏之辨走向华夏认同。秦汉是中国统一多民族国家的形成时期,奠定了大一统中央集权国家治理的基本模式。三国两晋南北朝时期,汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动了统一多民族国家的发展。

——摘编自《中外历史纲要(上)》

材料二 隋唐时期,统一多民族国家得到进一步的发展,唐太宗一度被尊称为“天可汗”。辽宋夏金时期,与这一时期的战争相比,各民族之间经济和文化联系更为持久和稳定,呈现出相互交融的趋势。元朝大一统的重建,为统一多民族国家发展作出重要贡献。明清时期,统一多民族国家更趋稳固,现代中国的版图逐渐定型。

——摘编自《中外历史纲要(上)》

根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代统一多民族国家的发展历程并归纳其主要特征。

| 唐朝 | 8世纪前期,南诏首领皮罗阁在唐玄宗的支持下,统一六诏,唐玄宗册封他为云南王。 |

| 两宋 | 宋徽宗赵佶赐大理国主段和誉为“金紫光禄大夫、检校司空、云南节度使、上柱国、大理国王”,这是大理国与宋朝臣属关系的首次正式确定。 |

| 元朝 | 1253年,大理国被蒙古国所灭,原大理国君段兴智被任命为大理世袭总管。1270年,元朝在大理原境置云南行省。 |

| A.册封羁縻 | B.边疆管理与内地一体化 |

| C.改土归流 | D.民族地区自治程度提高 |

材料一 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展。这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。……(它)是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“胡乐、胡舞、胡饼”所反映的现象,概括北魏孝文帝改革的积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐朝统治阶级如何“同化、融合周边各族”。

(3)综合上述材料,概括我国古代民族交融的特点,并谈谈你对民族交融的认识。

| A.家国同构的政治理念 | B.多元一体的认同意识 |

| C.尊宗敬祖的宗法观念 | D.国家统一的历史趋势 |

| A.少数民族引领服饰的潮流 | B.国家分裂政局动荡 |

| C.汉人在服饰改革中居主导 | D.民族交流交融趋势 |

材料一 华夏国家、民族从春秋战国起就逐渐加快了它的一体化进程。这种一体化进程打破“邦国”“宗族”壁障,使国家、人民不论在政治制度、个人身份、族类从属上都发生极大变化。

——摘编自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

材料二 秦始皇三十三年(公元前214年),“发诸尝通亡人(逃离原有户籍而出外游食之民)、赘婿、贾人……以嫡遣戍”,在直抵阴山的地方置“四十四县”,又派蒙恬率兵三十万北逐戎狄。

——《史记·秦始皇本纪》

材料三(汉元帝竟宁元年)正月,匈奴呼韩邪单于来朝,自言愿婿汉氏以自亲。帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于。

——《资治通鉴》司马光 卷二十九

材料四 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域,各民族纷纷建立自己的政权,他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废虚,田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

——摘编自统编历史教材选择性必修一《国家制度与社会治理》

材料五 从辽、金朝起,中国政治上的统治重心开始北移,燕京(今北京)成为此后历朝统治的政治中心,使得长城南北在政治、经济、社会、文化上完全成为统一和不可分割的整体······由此开始民族得到了南北大调动、大迁徙、大融合,改变了民族人口分布的格局。民族意识、中国观念也发生了重大变化,契丹人、汉人、党项人、女真人,同是国人,今皆一家。

(1)依据上述材料并结合所学,说明春秋战国时期华夏国家和民族的变化。

(2)依据材料二材料三,概括秦汉时期在民族关系处理上有哪些方式?

(3)根据材料四并结合所学知识,说明“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁浪潮”的主要原因及影响。

(4)依据材料五并结合所学,分析辽金时期政治重心开始北移的有利影响。

材料一 华夏国家、民族从春秋战国起就逐渐加快了它的一体化进程。这种一体化进程打破“邦国”、“宗族”壁障,使国家、人民不论在政治制度、个人身份、族类从属上都发生极大变化。

——摘自李禹阶《华夏民族与国家认同意识的演变》

材料二 汉初,汉高祖赠送黄金、丝绸给匈奴,开始采取“和亲”政策以谋求和平。汉文帝时,匈奴黄当、桀龙二人来降,朝廷册封二人分别为弓高侯和襄城侯。汉武帝时期,汉军三次打败匈奴后,于其地建置酒泉、武威郡,嗣后又从中分置敦煌、张掖二郡。

——姚大力《河西走廊的几个古地名》

材料三 唐朝太宗时,征伐平定突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,朝廷拜其首领为都督、刺史、将军等,并赠予大量帛与彩缎。唐先后在西北设安西、北庭都护府,加强对西域的管辖。唐太宗赐婚给突厥首领等赐婚事例,达十余次之多。

——吕思勉《白话本国史》

材料四 元朝对边疆的控制在以前朝代的基础上更为强化。漠北设宣慰司都元帅府,后升为岭北行省。这一地区没有州、县建置,实际基层行政单位仍然是蒙古社会中传统的千户、百户组织。元廷大批签发内地军民前往漠北屯田,并在一部分蒙古牧民当中传授耕作技术,使得漠北地区农业生产取得突出成就。……云南地区设置行省,多用土官任职,可世袭。第一任行省长官在云南“教民播种,为陂池以备水旱,创建孔子庙……由是文风稍兴”。吐蕃作为单独的大行政区,由中央宣政院直接统辖,元朝皇帝信奉吐蕃喇嘛教,尊喇嘛教萨斯迦派僧侣为帝师,吐蕃官员皆由宣政院或帝师荐举,皇帝予以任命。

——摘编自袁行霈《中华文明史》第三卷

(1)根据材料一并结合所学,概述春秋战国时期我国民族关系的发展变化。

(2)根据材料二、三,概括西汉和唐朝政府巩固北部边疆的相同措施。

(3)依据材料四概括元代边疆治理的特点,分析元代边疆治理措施的积极影响。