材料 入宋以来,城市经济活跃,城市化的进程明显加快,在宋代城市经济繁荣的同时,也产生了一些不容忽视的问题。城市化的加快,使得城市土地、水源等资源相对短缺,各种垃圾、污秽也随之增加等问题出现。城乡差别的加大引发人口由乡村向城市迁徙,难以果腹的灾民可能遗尸街头,城市内部贫富分化也很严重,孤贫之家无力殡葬,更使得城市沦为疾疫爆发的中心。疾疫的严重威胁使得宋代城市管理者们面临着重大考验,促使他们审慎探究致疫成因,妥善拟定处置方案,以积极主动的姿态去应对城市防疫问题,防疫观念为之一变,城市防疫制度随之发展。宋代统治者通过采取整治城市周边环境、积极推广医疗防疫、主动隔离疾疫病患,以及埋瘗尸骸等措施,初步形成了独具特色的城市防疫制度。这些制度在特定历史场合无疑发挥着积极作用,对后世也产生了一定影响,成为宋代以迄明清城市防疫制度的核心部分。

——摘编自余小满《宋代城市的防疫制度》

(1)根据材料并结合所学知识,指出宋代建立城市防疫制度的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价宋代的城市防疫制度。

材料一 《伤寒杂病论》,东汉“医圣”张仲景著。中医所说的伤寒实际上是一切外感病的总称,它包括瘟疫这种传染病。《伤寒杂病论》系统地分析了疾病发生、发展过程中所出现的各种症状,创造性地确立了中医对伤寒病的“六经分类”(太阳、少阳、阳明、太阴、少阴、厥阴人“八纲辨证”(阴阳、表里、寒热、虚实)。

《肘后备急方》,东晋葛洪著。葛洪在书中对古代几种传染病作了细致的描述,包括“虏疮”(即天花入射工(血吸虫病)、沙虱(恙虫病入、马鼻疽、“制犬所咬毒”(狂犬病)等多种传染病和治疗方略。其中对于“狂犬病”提出治疗方法计约二十种,其中有“仍杀咬犬,取脑傅之,便不复发之法。

——摘自光明网《中国古代十大不朽医学名著》

材料二 民国时期在科学主义的影响下,中医数次处于被取缔的边缘,基本被排斥到卫生防疫的边缘。1950年8月,第一届全国卫生工作会议在北京召开。广东、广西、山东、浙江、陕西,开始运用中医中药进行麻风病的治疗。在党和政府的动员下,广大中医纷纷将珍藏的秘方、验方贡献出来。治疗急慢性传染病的各种验方,被各地的卫生管理部门、中医学术团体等结集刊印并广泛传播,部分秘方、验方被用于中药的试验和生产。有学者专门对中西医结合治疗伤寒、血吸虫病进行过历史考察,指出中西医结合“不仅能治疗某些慢性病,而且对某些急性传染病也有很高的疗效。1953年11月,中华医学会邀集中医中药、西医西药和针灸等方面40多名专家,成立了中西医学术交流委员会,多次组织中西医学术交流座谈会。

——摘编自马金生《20世纪五十年代的中医药与传染病治疗》

(1)据材料一,概括指出《伤寒杂病论》和《肘后备急方》对古代传染病诊疗的贡献。

(2)据材料二并结合所学知识,简析20世纪50年代我国中医药与传染病治疗的变化及原因。

材料 16-17世纪的西欧,瘟疫频发,包括神职人员在内的人口,大量死亡,社会经济受严重冲击。面对疫病肆虐,基督教会束手无策,宗教医学毫无成效,使民众对教会的权威性与神圣性产生怀疑,动摇了对基督教的信仰,削弱了宗教医学的社会基础,促进了理性和科学精神的成长。这个时期,为追求现世幸福,人们开始关注自身健康、重视医生建议,医学界对疾病的认识也由原来讲求抽象思辨的自然哲学病理观向以观察实验为基础的科学病理观转变。在英国,宗教改革打击下教会政治、经济基础被铲除殆尽,宗教医学存在基础瓦解。社会政治环境与观念文化的发展变化,推动了英国防疫对策的转变。英国政府以非宗教手段防控瘟疫-实施隔离、清扫街道、物件消毒、禁止集会、严禁人员和牲畜流动等。尽管有信徒对措施进行抵制,但它依然为政府强行推行,而传统宗教疗法几乎被完全抛弃,世俗医学大行其道。

——摘编自陈凯鹏《论近代早期英国的防疫对策》

(1)根据材料并结合所学知识,概括近代早期英国防疫对策的变化趋向。

(2)根据材料并结合所学知识,说明近代早期英国防疫对策变化的原因和影响。

材料一 19世纪中后期,美国迎来了城市化加速发展的高潮。过快的城市人口增长,使城市环境承载能力迅速下降,期间出现的各种生活、生产污染为病原体营造出绝佳的寄存场所,从而为传染病大规模暴发埋下隐患。当时美国城镇居民仍然延续着殖民地时期形成的将垃圾直接倾倒在街道的习惯,垃圾收集和处理被看做居民的个人事务,甚至连首都华盛顿也未能幸免。淡薄的卫生意识和恶劣的居住环境让城市化进程中的移民群体成为各种传染病首先侵袭的对象。

——摘编自李晶《论19世纪后半期美国城市公共卫生改革》

材料二 1918年南京传言出现“肺炎疫”,苏州人心因之惶惶。本埠西医士暨地方官厅共同研究预防方法,采取如下预防措施)由地方官厅委任左、苏、杨三医士检验由火车来苏各旅客,并设一检疫所,以留医(意)疑似染疫及与病者接触之人。未及数日,即布置周妥。由二十二日晨起,沪宁火车开至镇江即止。向来行驶无锡之小轮,亦行停班。地方官厅一面赞助医士进行一切,一面维持治安,令剧场三家,同时暂行停演,复用他种方法,阻止人众集于公共场所,每日由检疫所医士刊布报告,将疫病如何危险、如何预防,当众演讲,俾实行防范而消灭之。是项疫症,不致发现于苏城,诚幸事也。

——陆允昌《苏州洋关史料》

(1)据材料一并结合所学知识,分析19世纪后半期美国卫生困境产生的原因。

(2)据材料二,概括苏州面对疫情所采取的措施及其启示。

材料一 中国古代即有某种特定的因应疫病观念。疫气致疫是中国传统医学一贯的主张,气被视为疾病的载体,它通行于各种解释之中,而它的特性导致人们认为它可以被躲避和抵抗,但无法通过公共手段加以消除。古人强调“正气存内,邪不可干”,也会采取施医送药、刊刻医书以及建醮祈禳等,但与“后世医学,重在治疗,偏差渐大”。

——摘编自朱英《中国近代史十五讲》

材料二 鸦片战争以后,许多新的医学概念开始进入中国,一些与西方文明有过接触的精英人士强调和放大西方卫生知识和经验,国人的传统观念得到了继承并被纳入到新的防疫认识体系之中。清洁、检疫、隔离、消毒等应对疫病的举措已渐成为中国社会主流的防疫观念。1905年,政府成立第一个中央卫生行政机构——卫生科,专门负责防疫卫生等事务,卫生行政回归为国家主导。西人发明的以种牛痘之法,种在皮肤,可以幸免的防疫方法,在清末的防疫实践中也开始为官方所采用。

——摘编自余新忠《从避疫到防疫:晚清因应疫病观念的演变》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国从传统到近代应对疫病观念的变化。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国近代应对疫病观念发生变化的原因。

材料一 两汉历时 426 年(公元前 206 年—公元 220 年),疾疫多发。据统计,在 50 次疫病中至少有 10 次与战争有关,占总量的 1/5。两汉自然灾害的发生已表现出链发性和群发性的特点,疫病往往伴随其他自然灾害的到来。大灾之后,必有大疫。由于自然科学技术发展水平的限制,汉代人还未能做到对疫病进行积极预防。从疫病流行次数多少来看,东汉比西汉多,王朝后期比前期多。汉初至景帝时,基本上没有大规模的疫病流行。武帝在位 56 年,中原地区也没有发生疫病记载。两汉衰世的疫病高发期有两个:一是安帝元初六年(119 年)至顺帝永建四年(129 年),11 年共发生疫病 5 次;二是桓帝延熹四年(161 年)至灵帝熹平二年(173 年),13年发生疫病 6 次,平均 2.17 年一次。两汉的乱世也有两个:一是西汉平帝末年至王莽时期,22 年发生疫病 4 次;二是东汉灵帝、献帝时期,41 年共发生疫病 9 次,平均 4.56 年一次。汉代的高发病区在南方、洛阳及关东地区。汉代发生在长江流域以南的疫病 14 次,发生在北方匈奴地区的疫病有 3 次、西北陇右 1 次,发生在关东地区的疫病 9 次,其中东汉都城洛阳 4 次。

——摘编自王文涛《汉代的疫病流行及其流行特点》

材料二 两汉时期,在疾疫爆发后,政府会选择医药治疗作为疾疫应对的一种重要方式。尤其是东汉时期,医药治疗成为常态的应对机制,一般由中央政府出面,派遣大员、医护人员(携带药物)巡行疫区。在医药应对中,最值得我们注意的是有关隔离措施的记载。但是,也应看到,中央政府出面派遣的光禄大夫、中谒者等并不是精通医药的官员,也不是主管医疗卫生的官员,这些人均是天子近臣,其巡行的目的是考查地方,通达舆情,替皇帝考察疾疫产生的社会影响。由于他们是皇帝的近臣,也隐约具有代替皇帝安抚地方、稳定地方政治的含义。两汉时期,疾疫爆发后,政府还会推出包括地方自责、改元、免除相关人员职务、大赦、减租赋、罢娱乐、赐财务、厉行节约等措施,进行禳疫,以减轻疾病损失,抚慰百姓心理。对百姓最有效、也最为帝王常用的禳疫措施是减租赋。两汉政府还有一些术士试图一起用方术治疗疾疫、遏制其传播。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两汉疫病流行的特点并分析其产生原因。

(2)根据材料,概括两汉应对疫病的主要措施。

(3)结合材料和实际,谈谈你对“疫情“和“生命”的认识。

材料一:古代中国是一个多疫灾的国家。古代各级政府在与疫病做斗争的过程中,逐渐形成一套较为得力的防治措施。唐代政府通过普及医学知识设立传染病医院等手段,防控疾病,同时公共卫生也受到重视,如饮食卫生,设置城市排污系统。宋代建立了以政府为主导,社会民众为辅的疾病防治体系,加强对药物的统一管理,设立了官药局。清代以乡贤为主导的地方绅士集团和民间社会慈善机构为主的社会力量,在促进官府实行救疗的同时,自身也开展一些救疗活动。

——据石涛《我国古代政府的疫病控制措施》等

材料二:19世纪以前,欧洲人主要凭借经验或想象对抗疫病。19世纪被称为“科学世纪”,能量守恒与转化定律、细胞学说等,充分揭示了自然界运动、变化的规律。西方医学逐渐凭借实验研究和对疾病实体的观察,建构起生物医学体系的框架。在此基础上,发现了细菌与传染病的关系,采用现代医学技术防治疫病,发明了人工减毒疫苗技术,研制成功狂犬病疫苗等。

材料三:中国免疫规划四十年大事记(部分)

1978年,我国全面实施计划免疫,有4种疫苗纳入国家免疫规划(免费接种)。

2004年4月,《中华人民共和国传染病防治法》规定,国家实行“有计划的预防接种制度”和“预防接种证制度”。

2007年,中央财政增加投入25亿元,共有14种疫苗纳入国家免疫规划。

2013年,我国以乡为单位的国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。

2018年,我国实现无白喉等传染病例报告;1岁和5岁以下儿童的传染病发病率和死亡率大大降低。

(1)依据材料一概括古代中国应对疫病的主要措施?

(2)依据材料二,写出19世纪前后欧洲人应对疫病手段的变化。结合所学,说明产生这些变化的原因。

(3)依据材料三,概括1978年以来我国实施免疫规划取得的成就。结合所学,分析取得成就的原因。

材料一 这场(雅典)大瘟疫造成雅典近1/4人口死亡,包括伯里克利在内的一大批官员都在这场瘟疫中病死,使得城邦的公共管理出现巨大问题,雅典陷入了无休止、混乱的党派纷争之中,法纪废弛……最后雅典战败,逐渐走向衰落……无疑,这场瘟疫对雅典的垮台有影响。

——(英国)弗雷德里克·F·卡特赖特等《疾病改变历史》

材料二 行人走在路上,突然就倒地死亡,还有许多人死在家里,只有当腐尸的臭气惊动了邻居时才被发现。城市里到处是死尸……就连神父也不能例外,都死的死了,病的病了……活着的人们心里充满恐惧和种种怪念头……有些人认为唯有纵情欢乐、纵饮狂歌,尽量满足自己的一切欲望,什么都一笑置之,才是对付瘟疫的有效办法。

——薄伽丘《十日谈》

材料三

如果将19世纪的霍乱流行置于世界历史进程中来理解,可以说它是这一时期欧洲主导的资本主义全球化历史进程中的一个副产品。

——刘文明《十九世纪上半叶霍乱流行的全球史审视》

(1)有人认为,历史发展存在必然性,但是突如其来的疾病爆发也会改变历史进程。根据材料一、二对这一观点进行评述。

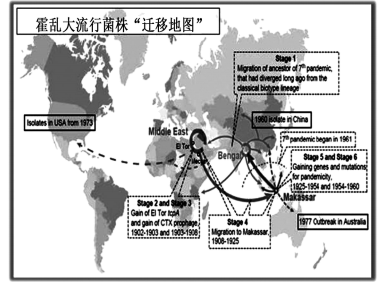

(2)根据材料三和所学知识,分析霍乱大流行的原因。

材料一 观察下面两幅宋代的绘画。

材料二 毫无疑问,伤寒病持续和蔓延的原因,是人们住得过于拥挤和住房肮脏不堪。工人常住的房子都在偏街陋巷和大院里。从光线、空气、空间、清洁各方面情况,简直是不完善和不卫生的真正典型,是任何一个文明国家的耻辱。……这些住房供水不良,厕所更坏,肮脏,不通风,成了传染病的发源地。

——19世纪,一位医生对英国煤铁矿区中心太恩河畔新堡的描述

请回答:

(1)通过材料一中的图片,你获得了哪些关于宋代绘画特点的信息?这些信息体现了宋代怎样的社会风貌?

(2)材料二主要反映了哪一社会问题?面对这一问题,西方文学领域分别出现了哪些思潮和流派?