| A.人们对于疫病的传染性有了一定认知 |

| B.统治者对传染病采取定的防治措施 |

| C.中国古代医学成就在世界上产生影响 |

| D.人们对于传染病的预防工作达成共识 |

| 公元2世纪—16世纪世界瘟疫大事年表(节选) 165—169年,罗马帝国暴发天花 541—749年,君士坦丁堡暴发第一次鼠疫 1340年,意大利暴发黑死病(鼠疫) 1348—1350年,英格兰鼠疫流行 1555年,墨西哥暴发天花,死亡200万人 |

| A.刺激了人性的觉醒 | B.与人类交往密切相关 |

| C.促成了新航路开辟 | D.是国家间战争的产物 |

| A.说明春秋时期已经确立了疫病隔离制度 |

| B.反映了儒家学派对探视病人的礼节规范 |

| C.可作为研究当时传染病防治的一手资料 |

| D.可用于论证儒家“天人感应”思想的来源 |

材料一 古罗马伴随着对外征战和城市的扩大,曾发生过多次瘟疫。但当时罗马人把瘟疫的发生与神罚联系起来,于是大量修建神庙,定期向神献祭,而医疗和医生都得不到重视。医疗条件的限制使罗马人相信对疫病的预防胜于治疗,他们认为最佳的预防方式是卫生清洁,于是在罗马城修建大量的公共浴场和公共厕所,修建了许多输水和排污管道,成立了水务委员会作为维护城市用水的机构,并催生出与之配套的公共卫生法。

——摘编自刘琳琳《古罗马城输水道、排水道的建设及其对公共卫生的意义》

材料二 1831和1848年英国曾爆发了两次霍乱,当时正值大量农村人口涌入城市,拥挤的住房、恶劣的卫生环境加剧了霍乱的流行,导致大量人口的死亡。以查德威克为代表的医疗卫生改革者们认为,预防疾病要比遭受这些疾病带来的后果更划算,他们推动议会在1848年通过了《公共卫生法案》,组建了由中央到地方的公共卫生机构,建立起了城市的供水和排污系统,推动了公共卫生基础设施的建设,英国的公共卫生运动就此展开。

——摘编自毛利霞《19世纪中叶英国霍乱与公共卫生运动的兴起》

(1)根据材料一、二,概括古罗马和英国在疫病防治方式上的共同特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析19世纪中叶英国公共卫生运动兴起的原因及其历史意义。

材料一 19世纪末20世纪初,“卫生”一词在晚清日益流行。由于近代社会的急剧转型.卫生涉及的已经不是个人或地方团体层面,而是同国家、民族联系在了一起.文化市场涌现大量的生理卫生、生殖医学的书籍和刊物,相关的广告与介绍也频繁见诸报端,大多强调泰西的兴盛与其对生理卫生学的重视密切关联,表示译者或作者的目的即在希望种族强盛上。

《高等小学卫生教科书》广告词言:“今亟译此类之书,以饷吾国民。凡有保种之责,而知亡国之忧者,盖令青年子弟日肆习之。”

——摘编自张仲民《出版与文化政治:晚清的“卫生”书籍研究》

材料二 2020年初,新冠疫情暴发,中国政府及时做出了加强疫情防控的全面部署,我们全国动员、全面部署、快速反应,采取了最全面、最严格的防控举措,打响了一场疫情防控的人民战争并取得了积极成效。其他国家暴发疫情后纷纷向我国学习、效仿我国的应对措施。

(1)根据材料一并结合所学,分析晚清卫生观念的传播对近代化的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学,分析我国取得积极抗疫成果的原因。

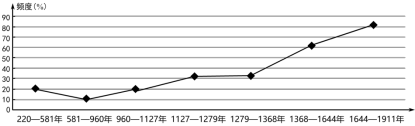

材料一

中国古代疫灾频度的时段变化图

材料二 中国古代疫灾空间分布表

| 时段 | 频发中心 | 频发区及扩展 |

| 220—581年 | 长安、洛阳、建康 | 扩展到长江干流一线 |

| 581—960年 | 长安、洛阳 | 扩展到整个长江流域和闽浙地区 |

| 960—1127年 | 开封 | |

| 1127—1279年 | 临安 | |

| 1279—1368年 | 大都 | 扩展到两广、云南 |

| 1368—1644年 | 京师 | 海南开始有了疫病流行 |

| 1644—1911年 | 京师 | 台湾、东北、新疆也成了疫灾流行区 |

——据龚胜生《中国疫灾的时空分布变迁规律》

根据材料一、二,选择至少两个历史时期,概括指出中国古代疫灾的时空分布变迁特征,并结合所学知识给出合理的解释。

材料一 早在先秦前,我国就有了社会保障思想。商朝建立初期,实施了许多爱民、利民的举措;周武王时期,大力提倡爱民、保民主张,西周王朝还实施了慈幼、养老、赈穷、恤贫、宽疾、安富等六项爱民政策。孔子在《礼记》指出“大道之行也,天下为公——故人不独亲其亲,不独子其子;使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。”主张为政以德,建议君主爱护臣民,体贴民众。墨子提出“爱人者,必为人爱,恶人者,必为人恶——饥者得食,寒者得衣,劳者得息”。

——摘编自郭亚雄《中国古代社会保障思想及其行为研究》

材料二 宋元时期,国家曾对瘟疫的救疗采取较为积极的政策,不过到了清代,国家政策逐渐转向消极,江南地区大多数明初建成的惠民药局多废而不用。面对瘟疫,更多的是地方父母官采取设局延医诊治、制送药丸、掩埋尸体、隔离病人、加强卫生管理等疾疫救疗措施。而以乡贤为主导的地方绅富集团和民间社会慈善机构等社会力量则更为积极主动的进行瘟疫救治,除了临时性的瘟疫救疗,社会还常常举办一些经常性的救疗活动。嘉道以后,江南日常救疗设施数量激增,并由纯粹的慈善机构逐步向经常、普遍的以诊治疫病为主要目的的设施演进。在西方思潮的影响下,当时人还丰富与发展了“卫生”一词的含义。

——摘编自余新忠《清代江南疫病救疗事业探析》

(1)据材料一,指出中国古代社会保障制度形成的思想基础。(2)据材料二和所学知识,概括清代瘟疫救疗的主要特点并分析其产生的影响。

材料一 据统计,自霍乱于1817年由印度传入中国,清代中国共发生了4次霍乱大流行。尽管清代国家对霍乱等疫病的制度性救疗基本阙如,但越来越多的地方官府把日常性的疫病救疗纳入自身的职责范围。这一趋势到清末最终演变成国家在新政中,将自身的卫生和医疗职能明确和制度化。与官方相比,清代社会力量对霍乱的救疗更加积极主动。除了施医送药、祈神驱疫等传统活动,上海等地的乡贤和慈善机构还在外国势力的刺激下,成立了实行强制查验和隔离的防疫医院。国内医学人士也初步完成了中医学对霍乱医理和疗法的探索,甚至有的医家已经认识到环境污染与霍乱的关系,对居所环境和用水卫生提出了要求。

——摘编自余新忠《瘟疫下的社会拯救:中国近世重大疫情与社会反应研究》等

材料二 霍乱于1831年由印度传入英国后,英国政府成立了专门机构实行隔离措施,社会各界也提出了五花八门的治疗方案,但效果甚微。1831—1832年霍乱以后,把霍乱与社会状况联系起来的观点逐渐被大多数英国人接受。1848—1849年霍乱期间,英国政府颁布了《公共卫生法》,成立了卫生总会负责改造城市卫生。然而,该措施并没有阻止1853—1854年霍乱的再次降临,反而因把城市污水肆意排入河流,加剧了霍乱的传播。1866年霍乱证明了斯诺医生关于霍乱病菌通过饮用水传播的理论。据此,英国议会出台了1875年《大公共卫生法》和1876年《河流污染防治法》,切断了霍乱传播的途径。到19世纪末,英国霍乱防治的方法被接纳为国际预防措施的基础。

——摘编自毛利霞《从隔离病人到治理环境:19世纪英国霍乱防治研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪中国与英国霍乱防治方式的不同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,简析19世纪中国与英国霍乱防治的共同意义。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对霍乱等疫病与工业文明的关系的认识。

| A.疫病防治依赖于中医药学创新 | B.医疗隔离救治理论成熟 |

| C.政府具有较强的社会动员能力 | D.政府防治疫病方法有效 |

| A.地方政府享有很大的自主权 | B.确立了中医临床学的基础 |

| C.政府重视对民众的医疗救助 | D.土地兼并的现象十分严重 |