材料一

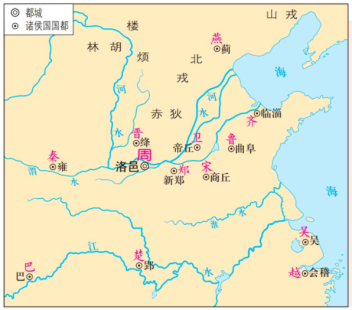

西南地区位置图

中国西南地区紧邻南亚和东南亚,与印度、缅甸、老挝、越南等国接壤,是不同民族和国家政治、经济、文化体系的交汇点。其由众多山脉、高原、河流和湖泊组成。其中,喜马拉雅山脉、横断山脉和秦岭山脉等山脉交汇于此,形成壮丽的山峰和峡谷,蕴含了丰富的水力、矿产、动植物、地热等资源。这些地理特征不仅影响了地区的气候和生态环境,也塑造了不同民族群体的定居模式和生活方式。高山地区多以农牧业为主,而低地和盆地则适合农业和贸易发展。

——摘编自方守永《西南边疆历史时期的少数民族关系及其对地区稳定的影响研究》

材料二 秦汉至建国后西南地区发展史

时期 | 西南地区发展情况 |

秦汉至蜀汉 | 秦代开发了四川,汉代打通西南夷。许多不同族群的原住民各自独立生活。 |

唐代 | 设置剑南节度使,中央没有充分掌控;吐蕃、南诏政权深入,并容纳汉族移民。西南中国一方面自成局面,另一方面与中原地区的关系比较密切。 |

明清 | 一方面延续着过去的土可制度,另一方面又不断改土归流,逐渐将原本汉人不多的西南部,转化为交通要道上 |

抗战 | 国民政府组织高校、工业内迁,“高端移民”进入云贵,同时在云南布置重兵,借由滇缅公路为抗战中国“输血”,西南转而走向中国主体文化的一部分。 |

建国后 | 三线建设将诸多产业和国防设施迁入西南。高铁路线的铺设和互联网的普及,更是打造了地理空间和数据空间的连通,西南部不再是崇山峻岭中自成一局的地区。以尊重民族文化为基础,不断增进对集体、民族、国家的认同。 |

——摘编自许倬云:《经纬华夏》,第219-223页

(1)根据材料一并结合所学知识,概述我国历代中央政府治理西南地区面临的问题。(2)根据材料二并结合所学知识,从政治、经济、文化三个维度说明中央政府对西南地区治理的演变趋势,并分析其成因。

(3)综合上述材料,概括中央政府经略西南地区体现的治国理念。

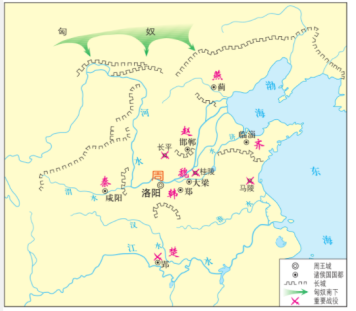

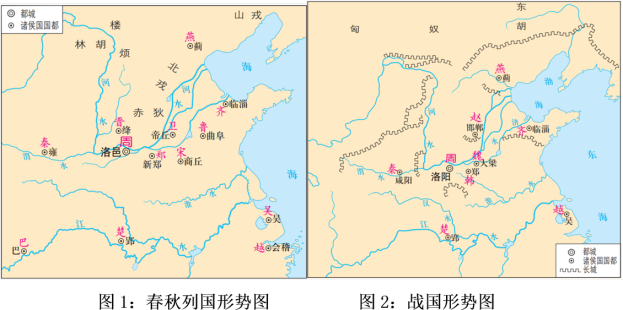

图1 图2

| A.卿大夫的权力被削弱 | B.周朝统治秩序的延续 |

| C.戎狄逐渐融入华夏族 | D.南部的边防压力增大 |

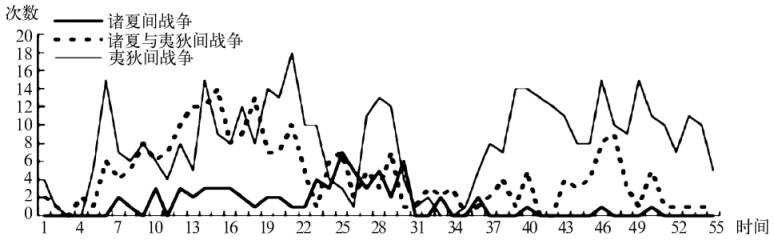

(1)春秋到战国时期有何变化?

(2)春秋战国时期,民族关系出现什么变化?综上所述,春秋战国时期,有何历史趋势?

| A.出土文物具有鲜明地域文化差异 | B.考古学能为了解古代社会进行补白与深描 |

| C.中华文明呈现“多元一体”的格局 | D.对古代社会的认知只能依赖于文献的研究 |

材料一 秦国,其公族原出东夷,西迁后长期与戎狄杂处,被目为戎狄。“好马及畜,善息养之”,传到襄公时,以护送平王东迁有功而受封为诸侯,并授之周人的故土——“岐以西之地”。到秦缪公之时,国势强盛,取得了“益国十二,开地千里,遂霸西戎”的霸业。此时的秦缪公,在与戎王使者由余对话时,俨然“以诗书礼乐法度为政”的中国自许。

——据田广林 任妮娜《从夷夏异制到华夷一体》整理

材料二 敦煌便是国际文化进入的大门,……从地理上看,天山东部像一座半岛,遥遥相望的敦煌犹如一座灯塔,为“日款于塞下”的商胡贩客领航、指路;……成为“华戎所交一都会也”……唐代敦煌的变化更为深刻……在丝绸之路上的作用已不亚于国都。……敦煌不仅是发号施令的行政中心、国际贸易市场,也是佛门圣地……更为精彩的是,壁画和塑像反映出不同文明在碰撞中悄悄地改变着。

——张传玺等《中华文明史》第三册

(1)春秋战国时期,各少数民族出现华夏认同观念。根据材料一概括秦国这一观念形成的主要原因。结合所学,概述秦朝建立后顺应这一观念在南部和西南部地区采取的措施。

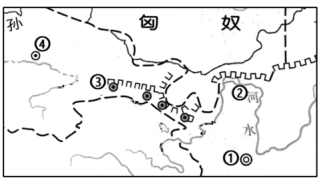

(2)读材料二图,写出敦煌所在位置的数字标号。根据材料二并结合所学,指出敦煌开始成为“发号施令的行政中心”的相关史实,并概述敦煌凸显的“华戎所交”产生的积极影响。

| A.大禹治水的传说不断丰富 | B.华夏文明的影响不断扩大 |

| C.国家统一的趋势已经出现 | D.儒墨两家的思想趋于融合 |

| A.戎狄逐渐融入华夏族 | B.周王室共主地位开始受冲击 |

| C.秦朝修建了万里长城 | D.中原地区战争动荡日趋减少 |

①华夏认同强化②血缘关系弱化③诸侯国君权力加强④社会经济发展停滞

| A.①②④ | B.②③④ | C.①②③ | D.①③④ |

材料一

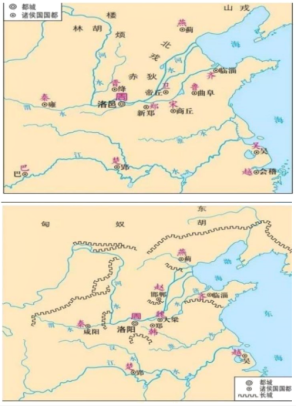

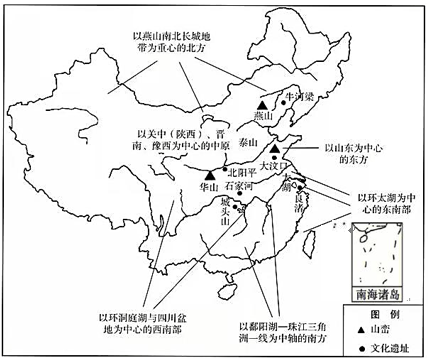

新时期时代文化六大区系类型图

材料二 这五个文化区都紧邻和围绕着中原文化区,很像一个巨大的花朵,五个文化区是花瓣,而中原文化区是花心,中原文化区起着联系各文化区的核心作用……由于中国史前文化已形成一种重瓣花朵式的向心结构,进入文明时期以后,很自然地发展为以华夏族为主体,同周图许多民族、部族或部落保持不同程度关系的政治格局。

——摘编自微博

材料三

| 内容 | 出处 |

| “昔黄帝有子二十五人,或内列诸华、或外分荒服、昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山、因以为号。” | 《魏书·序纪》 |

| “其(孔子)道可尊,使万世景仰。” | 《金史·熙宗本纪》 |

| “援唐宋之故典,参辽金之遗制,设官分职,立政安民。” | 《元史·世祖本纪》 |

| 针对“华夷之辨大于君臣之伦”、雍正帝驳斥道:“自我朝入主中土,君临天下,并蒙古极边诸部落俱归版图,是中国之疆土开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!” | 《国家认同:清史研究的新视角》 |

(1)材料一、二揭示了中华文明起源情况。综合材料一、二并结合所学知识,指出中华文明起源的最显著特征及基本内涵。

(2)华夏认同是中华文明发展历史的主流之一。根据材料三并结合所学知识,概括华夏认同的主要表现,谈谈你对华夏认同的认识。

| A.民族交融的趋势加强 | B.分封制退出历史舞台 |

| C.统一多民族国家出现 | D.周天子权威开始动摇 |