| A.以嫡庶血缘确定继承名分制度 | B.推广郡县制并统一文字度量衡 |

| C.确立儒学于意识形态主流地位 | D.重文抑武提倡文治强化了集权 |

材料 下表内容是现代中国学者(部分)对“焚书坑儒”的观点

| 学者 | 观点 |

| 贾军喜 | 从史书来看,焚书事件并不是秦始皇一个人决定的,李斯才是整件事情的策划者以及执行者,秦始皇只不过是对李斯提出的计划加以允许……因为秦始皇所在社会是封建社会,封建社会的统治阶级是地主阶级,地主阶级的利益就是秦始皇乃至国家的利益,因此当李斯提出有益于地主阶级利益的焚书要求时,秦始皇自然而然地就会同意李斯的要求,进而维护了国家的利益 |

| 邓旭 | 焚书只是针对流传的家藏书,而对于坑儒,学界也普遍认为这只是朝堂上的法儒之争引发的一起政治事件,而不是秦始皇要将儒家思想整个绝灭的标志……所以从史料上看,“焚书坑儒”只是法儒两大思想学派斗争的个案,而不是对古代思想的一种毁灭打击,反而是项羽入城后,大肆焚烧了许多的文化史料 |

| 李开元 | 秦国长期奉行法家路线,商鞅辅助秦孝公变法时,就曾提出过焚书的建议。……李斯所建议的焚书政策,其思想和政策的渊源,正可以在商鞅那里找到。……这些年来,新出土的文物,也为秦始皇焚书一事提供了旁证。所以,《史记·秦始皇本纪》所载的焚书记事,其史料来源于记录秦王朝大臣奏事和名山刻石文的史料集《奏事》,故秦始皇焚书这件事情,思想源流清楚,多种证据齐全,是确凿无疑的史实 |

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“焚书坑儒”的认识。

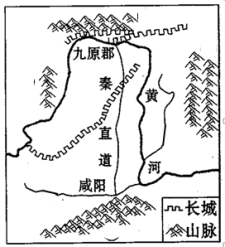

3 . 秦始皇通过修建人工道路构建了以咸阳为中心的交通网。据《史记》记载:“始皇欲游天下,道九原,直抵甘泉,……堑山湮谷,千八百里”。秦始皇修建该道路的主要动机是( )

| A.巩固边防,防御匈奴南侵 | B.控西南夷,增进民族交融 |

| C.沟通南越,满足皇帝游乐 | D.发展经济,促进东西贸易 |

材料一

秦朝形势图 西汉形势图

材料二 (太宗)曰:“自古突厥与中国更有盛衰。…至汉、晋之君,逮于隋代,不使兵士素习千戈,突厥来侵,莫能抗御,致遗中国生民涂炭于寇手。我今不使汝等穿池筑苑,造诸淫费,农民恣令逸乐,兵士唯习弓马,庶使汝斗战,亦望汝前无横敌。”

——《旧唐书·太宗纪上》

太宗谓侍臣曰:“隋炀帝不能精选贤良,安抚边境,惟解筑长城以备突厥,情识之惑,一至于此!朕今委任李世勣于并州,遂使突厥畏威遁走,塞垣安静,岂不胜远筑长城耶?”

——《旧唐书·李勣传》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦汉长城的变化并说明原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析说明唐太宗对修长城的态度。

| A.秦朝的中央集权制度 | B.秦朝官方字体为小篆 |

| C.秦朝的法律刑罚严酷 | D.秦朝的农民负担沉重 |

| A.有利于建构国家认同 | B.确立了中央对地方的绝对控制 |

| C.引导了民间舆论方向 | D.反映了国家统一推动法律落实 |

| A.加快攻灭六国的进程 | B.平定秦朝农民的起义 |

| C.抵御北方匈奴的进攻 | D.促进北方经济的发展 |

| A.意在消除原六国地区的分裂因素 | B.推动了统一多民族国家的建立 |

| C.反映了地方政权存在失序的风险 | D.实现了对全国地区的有效治理 |

| A.存礼尚法 | B.以法为教 | C.外儒内法 | D.崇德任善 |

大一统是我国历史上国家治理的突出特征,它既指在治理实践中形成的重视和尊重一体、统合的治理制度体系,也指政治观、民族观与天下观。

“要在中央”、国家统一、郡县体制是我国古代大一统国家治理理念和治理体系的三大要素。“要在中央”是其基本形式,国家统一是大一统中央集权国家治理体系的基础,郡县体制是中央集权治理体系的行政区划基础。

统一的中央集权治理体系,符合我国疆域辽阔、人口众多、民族复杂的实际,为维护多民族国家统一、开展大规模公共工程建设、促进各地经济文化交流与民族融合、自然生态环境保护等提供了有利条件,认为不仅发挥出政治功能,也发挥出经济、社会与文化功能。

——摘编自卜宪群《“大一统”和“民惟邦本”——我国历史上的国家治理》

解读材料,自拟一个与中国古代“大一统”国家治理相关的论题,并结合所学知识进行论证。(要求:论题明确,史实准确,论证充分,表达清晰)