材料一 639—755年唐朝人口变化情况

年份 | 公元 | 户数 | 口数 |

贞观十三年 | 639 | 3120151 | 13252894 |

永徽元年(唐高宗年号) | 650 | 3800000 | —— |

神龙元年(武则天和唐中宗的年号) | 705 | 6156141 | 37140000 |

开元二十二年 | 734 | 8018710 | 46285161 |

天宝元年 | 742 | 8525763 | 48909800 |

天宝十四年 | 755 | 8914709 | 52919309 |

——据粱方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》

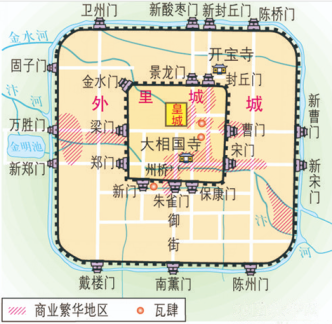

材料二 北宋开封城

——据普通高中《历史地图册》星球地图出版社

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐朝前期人口变化的趋势.并简析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,描述北宋都城开封的繁荣景象。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对唐宋经济发展的认识。

材料一 唐宋时期是中国古代社会发生巨变的重要时期,城市变化是社会发生深刻变化的集中体现。唐宋时期打破了秦汉一唐前期古典城市的空间布局的限制,出现了坊市合一的新型城市格局。唐中期城市延长了营业时间,到了北宋,营业时间不再受限制,除白天营业外,还有夜市、晓市。北宋时草市更广泛,有的草市逐渐发展成为固定的市镇。唐宋时期.涌入城市的人多起来,他们或做生意,或当手工业工匠,城市人口大大多于过去都市人口。与唐长安城相比,南宋的临安城商品经济更加繁荣,不仅是政治中心,更是经济文化中心。

材料二 唐宋城市的变化昭示了社会深刻而全面的变化。城市由隋唐的坊市制转变为北宋的厢坊制,再变为南宋的隅坊制,政府以更加开放的管理模式来适应城市规模不断扩大的趋势。城市人口结构在社会不同层面不断进行流动和重组,市民阶层逐步形成。唐宋城市商品经济空前活跃,促使了市民文化的更新,文化趋向平民化、大众化、娱乐化。

——以上材料均摘编自叶玲《唐宋城市经济的变迁及其影响》

(1)根据材料一,概括唐宋时期城市变化的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识.分析唐宋城市变化产生的影响。

| A.安史之乱使唐朝由盛转衰 | B.经济重心南移趋势 |

| C.政府放弃了重农抑商政策 | D.区域经济均衡发展 |

| A.工商业市镇经济繁荣 | B.手工业生产分工明确 |

| C.城市手工业蓬勃发展 | D.经济重心呈南移趋势 |

材料一 开元年间(713—741年),北方经济发展到达唐代的顶峰,而南方的经济也出现了崛起势头。至天宝年间(742—756年),江南人口增长率高于同期的北方,农业发展需要的人口数初步具备。当时江南兴修的水利工程数量并不少于同时期的北方,尤其是几条海塘的修筑,使海塘内的土地免遭成潮的侵蚀,大量的土地被开垦,并被用来种植庄稼。江南的农业生产达到较高水准,粮食被大量运往北方。明州及十个新县的设置,江南的开发从内陆走向沿海,开发的大体格局在唐玄宗时已经定型。江南部分州县修筑城墙,城区范围不断扩大,人口也不断增加。江南的丝绸和金属铸造等行业在全国占有重要地位。

——摘编自张剑光《开元盛世时期江南经济的发展水平》

材料二 明朝中后期,江南经济出现了不少新变化。以苏、松地区为例,农家的经济收益越来越仰赖于不供自己消费的棉花及其纺织品。“邑之民业,首藉棉布”“家之租庸、服食、器用、交际、养生、送死之费,胥从此出”。嘉、湖地区和苏州南部在蚕桑业、丝织业有了较快的发展,其产量、品种增加,而且产地日趋扩大。棉作、蚕桑逐渐有了压倒稻作的倾向,使得棉花、蚕桑的丰歉,成为不少农家生计的决定性因素。由于棉作、蚕桑受市场的制约与日俱增,市镇上即有商人经纪此事。他们并无牙帖牙税负担,确可操纵市价,早晚迥别。棉户、蚕户消费的粮食中部分是从市镇购得的。当地市镇商人从两湖、四川等地购买粮食,运回销售。随着乡居地主纷纷向城居地主的转化,出现了“田主虽易而佃农不易”“田中事田主一切不问,皆佃农任之”的现象。

——摘编自樊树志《明代江南农业经济的新变化》

(1)根据材料一,概括唐代开元至天宝年间江南经济发展的表现。(2)根据材料二,指出与唐开元至天宝年间相比,明中晚期江南经济发展的不同之处,并结合所学知识分析其原因。

| 典籍 | 时间 | 户数 |

| 《旧唐书·地理志》 | 唐贞观年间(627—649) | 72000户 |

| 《新唐书·地理志》 | 唐天宝年间(742—756) | 354000户 |

| 《元和郡县制》 | 唐元和年间(806—820) | 164000户 |

| A.政权更替扩大南北经济差距 | B.社会环境影响人口数量变化 |

| C.北民南迁促进江南经济开发 | D.土地兼并推动赋税制度调整 |

材料一 数千年世侯世卿之局,一时亦难遽变,于是先从在下者起,游说则范睢、蔡泽、苏秦、张仪等,徒步而为相;征战则孙膑、白起、乐毅、廉颇、王翦等,白身而为将,此已开后世布衣将相之例。

——赵翼《廿二史札记》卷二

材料二 贵族形态从先秦开始,实行分封制,诸侯世袭,具备政权的法定确认。自商鞅推行军功爵制之后,贵族世袭传统被打破,由战国而秦,由秦入汉,先后产生大批平步青云的军功地主。汉武帝时期,世族势力遭到压抑,他去世之后,各项管制政策相继松弛,继任的几位皇帝都很软弱,中央朝纲日渐为外戚和宦官所把持,地方上的世族势力乘机崛起。

隋唐开始推行科举制,科举制是对军功爵制的演进,从此,文武二士都拥有了公平的进入体制内的通道。在政治经济史上,科举制是对世族模式的一次彻底“反动”,平民有了公平的上升通道,从此世族门阀的力量逐渐蜕化,中国社会完成从世族形态到士绅形态的转型。

——吴晓波《历代经济变革得失》摘编

(1)根据材料一概括春秋战国时期社会关系方面的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

(2)根据材料二指出古代中国社会形态演进的次序,并结合所学知识列举推动第二次演进的历史因素。

| A.政治中心南移 | B.经济重心南移 |

| C.隋朝修建大运河 | D.关中地区经济衰落 |

唐宋之际,出现了婚姻不问阀阅、取士不问家世、家族谱牒寝废、社会风气不同于前代等现象,有学者就此提出了“唐宋变革说”。这学术命题迄今仍具有鲜活的生命力。

最早明确提出“唐宋变革说”的是日本学者内藤湖南。他在1910年发表的《概括的唐宋时代观》一文中指出,唐和宋在文化的性质上有显著差异,政治、经济、文化方面均发生了翻天覆地的变革。

但是刁培俊在《“唐宋社会变革”假说的反思与区域视野下的“历史中国”》一文中指出,“唐宋变革说”并非一个完美无缺的研究范式。虽然有变化,但并非所有事物均在“唐宋之际”发生了断裂式“变革”。实际上,唐宋之际有三个根本性的领域是延续和深化的:第一,从社会经济史领域着眼,在宗法一体化社会结构下,以租佃制为主的农业社会是延续和发展的,农民日出而作、日落而息的耕作方式、吃喝穿住等家庭日常生活,变化无多。第二,在政治体制方面,皇权至上的专制主义中央集权及其等级授职制总体上是走向深化的;政治系统内虽因科举大盛而产生了社会流动,但就官僚队伍的整体构成而言,由荫补人官者(官僚世袭)依然占据了整个官僚队伍的大多数,唐宋两朝并无本质的区别。第三,在思想文化社会领域,独尊儒术的状况也不曾在根本上发生改变。传统的儒家纲常理念,或在南北朝、唐、五代时期受少数民族影响较多,礼崩乐坏。入宋后,经过儒士们的努力,传统的儒家纲常理念基本返回到中唐以前的传统之中,并在原有基础上进一步深化,经两宋不断增多的读书识字群体的传布而更加深入民心。

提炼材料中的一个观点,并结合所学知识进行论述。(要求:观点提炼要明确,论述要史论结合,表述成文)材料一 夜市起源于汉代,兴于唐代。唐代韦述的《西都杂记》中记载:“京城街衢,有执金吾晓暝传呼,以禁夜行,惟正月十五夜,敕许弛禁前后各一日,谓之放夜。”当时统治者为了维护治安,从文武百官到普通百姓,一年之中除上元三日市场可通宵达旦,其余时间都要实行严格的宵禁制度。在实行宵禁制度时,夜间的活动多为上层贵族、官僚阶级和部分文人在豪邸中进行的宴饮活动,市民阶级的活动较少,到晚唐五代时期,宵禁制度有所松弛,由原本的里坊制度转变为坊市制度,出现专门的草市、夜市,丰富了下层民众的娱乐生活。

——摘编自孙黎《我国夜市发展综述》

材料二 宋代夜市日臻成熟,宋朝定期、定点集市夜市、节日夜市遍布全国城乡。北宋首都开封,南宋行在临安(杭州)都是具有百万以上人口的大都市,“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝”,“大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜,骈阗如此”。南宋临安的夜市与东京开封相比有过之而无不及,“杭城(临安)大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀。五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣”。主要街区都有夜市,店铺林立。朱雀门外尤以“州桥夜市”与“马行街夜市”两处较大,东大街也是“街心市井,至夜尤盛”,即便是禁地皇宫,周围也有酒楼、店铺。时半夜酒楼作乐喧嚣声甚至传入皇宫内。商品交易、娱乐、服务性场所或机构有很多,其中在夜间经济扮演重要角色的是酒楼、茶肆、邸店(客店)、塌坊(仓库)、瓦舍(瓦子)。经营项目多是餐饮、住宿、百货等。

——摘编自李华瑞《古代夜市,为何宋朝最兴盛》

(1)根据材料一,概括唐代夜市的主要特征。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出宋代夜市的主要变化,并简要分析这些变化的影响。